现实中的裸体一目了然,其视觉效果取决于所处的周边环境。绘画中...

2012.07.24

点击放大

点击放大

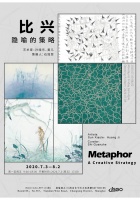

艺术家孙晓乐和黄几分享着近似的创作题材——植物。这种题材的选取,在当代艺术的文脉中略显小众。从情节性上说,相对于动辄表现复杂故事场面和人物情景的作品,对于植物的冷静描绘很难表现出文学可读性。从“物”的角度说,植物勉强能划进当代社会“物”的探讨范围,但其所能承载的社会文化意义似乎又略逊一筹,它更多地与较为传统的文化意象相勾连。而恰是这种题材的局限性,反衬出两位艺术家的创作价值。难能可贵的是,这种价值透过植物的表象,映射出当代艺术的思想观念。

孙晓乐的作品气氛冷峻,不少画面透出负片的视觉感,定格在植物刹那间的状态。在某种程度上,艺术家刻意把笔下的植物“丑化”,以残枝败叶和杂乱无章的面貌示人,显出生命的倾颓。而在另一些作品中,不时出现的“树根”如手指般扒开泥土,似要绝地求生。这是一种两难生存境遇的矛盾结合。对这些低矮植物的凝视,指向了丛林法则下的压抑状态。

黄几的作品在绘画语言上是精致的,在心理感受上是刺痛的。这源于他对带刺植物的关注,并且通过对“刺”的强调,使之符号化。关于刺的视觉符号的衍生成为黄几绘画作品由单纯“植物”进入当代之“物”的路径,最终在其《触觉自述》系列作品中以沙发、鞋、凳子等形式出现。这种直指肉身的刺痛感,在这里已脱离了植物的意象,成为个体受到外部环境刺激而产生的应激反应。

确切地说,两位艺术家虽然都在描绘植物,但植物并非二人创作的题中之义。当代价值的批判观照才是艺术家想要表达的思想内核。他们不约而同地以一种隐喻的方式介入到当代艺术创作之中,似是一种艺术文辞的修辞方法,故而本次展览借用“赋比兴”中的“比兴”之意作为标题。但是,此处的“比兴”更像是一种创作策略。艺术家面临现实社会语境,主动抛弃“开门见山”和直谪当下的创作手段,采用迂回的策略进行时代隐喻,既显机智,又略显无耐。透过他们的创作不难发现,这种隐喻的策略在我们的当代艺术中并不少见。这是值得我们思考的。

——石冠哲(策展人)

刘钢

现实中的裸体一目了然,其视觉效果取决于所处的周边环境。绘画中...

2012.07.24

刘钢

我有时跟我老伴说,我真正的恋爱对象是绘画,而不是你。

2020.06.04

周婉京

疫情时期的写作就像是站在自己的历史之外,回看自己的过往。

2020.05.10

孙振华

大画家毕加索1944年加入法国共产党,这让处在反法西斯战争中...

2012.04.16

王晓松

从纽约回来的朱先生常对朋友说的一句话是:“人真多啊”。

2023.07.10

崔灿灿

他离开了,上升成夜空里的星星,照亮着我和朋友们,也照亮着石节...

2021.03.18

王礼军

葛姆雷对空间的理解深入到了人所感知的最底层

2023.07.06

尹朝阳

关良画作近几年逐渐成为热门。大凡热门出现,离他冷却之时想必也...

2016.01.08