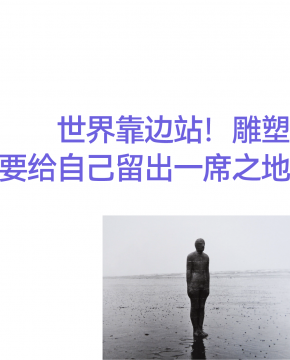

世界靠边站!雕塑要给自己留出一席之地

在英国克罗斯比海滩展出的《另一个地方》(1997)

来源:M+

来源:M+

“我是从我自己的身体,我所栖居的唯一的物质世界,开始创作的。”

人的身体是精神的栖居之所,也是西方雕塑的核心主题与伟大传统。古典主义雕塑将强健的身体与崇高的精神统一于理想之美,罗丹则将雕塑人体转变为人体雕塑。此后,人的身体不再是与人本身不可剥离的主题,而逐渐成为了雕塑的物。

安东尼·葛姆雷《隔膜》 190×49×30cm

铅,玻璃纤维和空气 1995

摄影:Stephen White & Co.

©艺术家

《隔膜》创作过程 1995

©艺术

©艺术

随着20世纪六七十年代,偶发艺术与行为艺术的兴起,身体进一步发展成为了艺术创作的媒介,是艺术表达的物质材料。吉尔伯特与乔治(Gilbert & George)的“活体”雕塑就直截了断地将自己的身体塑造成雕塑的客体。激进而先锋的实验,让雕塑的本体性变得越来越模糊。人体雕塑在现代主义时期如同再现性绘画一样被遗弃到了艺术史的犄角旮旯。然而出生于1950年的安东尼·葛姆雷,并没有坠入这一历史发展的窠臼。他所创作的很多以自我为原型的雕塑,在一定程度上回应了人体作为雕塑主题的悠久传统。

展览现场,“有生之时”, TAG·西海美术馆,青岛,2023

©艺术家 摄影师©黄少丽

距离葛姆雷首次到访中国已过去近三十年。这是艺术家创作生命的黄金三十年,也是中国高速发展日新月异的三十年。葛姆雷在西海美术馆的大型个展“有生之时”,是他迄今在亚洲最为全面的创作呈现,既是对其个人创作发展演变的一次回顾,也是对人类在当下的社会生活处境及感知情境的一次聚焦。

葛姆雷继承了现代主义以来对雕塑叙事性和象征性的反叛。不同的是,他是在抽象表现主义雕塑消解具体形象和极简主义雕塑消解了艺术家主体性之后,对人体形象和艺术家主体性的一种回归。复制身体并不是葛姆雷雕塑语言表达的关键。杜安·汉森(Duane Hanson)和乔治·西盖尔(George Segal) 也以真人翻模的形式制作高度写实的雕塑,作为对消费社会“真实”与“拟像”的反思。葛姆雷的翻模复制,并不指向现实的生活语境,而是脱离了生活的复制,是以自己最真实的躯体去勾勒一个人的精神符号。

维肯·帕森斯在为安东尼·葛姆雷倒模

©艺术家

“雕塑在本质上是生活的见证者,而非生活的复制品。”因此,他的自我复制充满了模糊性——五官模糊、形体模糊、个性模糊,但人的抽象精神却很明晰。端详这些复制的身体,不难发现他们不是被水平线和垂直线标注就是残留着铸造的浇灌口。这些人体上的“异物”痕迹,以一种客观且突兀的姿态阻碍着观众的移情想象;并时刻提醒观众:雕塑不是模仿现实的替代物,而是时间和空间中的标记。

2017年,“安东尼·葛姆雷:静止中移动”龙美术馆展览现场

摄影:Oak Taylor Smith

安东尼 · 葛姆雷个展“屯蒙”Host 展览现场, 2016

泥土和海水, 总深度:23cm

北京常青画廊, 摄影:Oak Taylor-Smith

葛姆雷不断复制自己的身体,从形式上看具有叙事与象征的古典主义色彩,但却不具备古典雕塑的坚实与厚重感。他用铅皮裹以石膏复制自己的身体,如他自己所言,他要把自己做成一个物体。这一物体与其说是一件人体雕塑不如说是一具躯壳。这也可以从另个一个角度理解葛姆雷为何如此偏爱铸铅或铸铁的方式来复制自己的身体。当他的身体被保鲜膜缠绕再被石膏覆盖时,身体不仅要承受石膏固化所带来的压迫感和灼热感,还要持续维持身体动作的静止与平衡。艺术家自我意识和身体在这种包裹中得到了某种程度的静默统一。在持续近两小时的过程中,身体如同嵌入到石膏容器中且自身也需要扩张的容器,感受着内外的物质压力和空间交互。而躯壳一般的雕塑,凸显的正是这样一种焦灼状态,不管是铁还是铅都丧失了古典主义青铜雕塑的那种永恒感。

《睡宫》 22×91×106cm

石膏、麻 1973 ©艺术家

躯壳是一层表皮,是身体内在空间与外部空间相互挤压媾和形成的表皮,它指涉的是自我与世界的关系。这一思想在葛姆雷的年轻时代就以萌芽。他在剑桥大学三一学院完成了人类学、考古学和艺术史学的学业后,赴亚洲游历考察,尤其在印度受到了佛教禅修冥想的影响,对于精神与肉体有了全新的体验。早年间的作品《睡宫》,就是他在印度大街或车站上看到的上千人裹着被单,不受世间万物干扰,席地而睡的场景,深受触动后创作的。被单包裹的形态既是一个脆弱的身躯,也是一个与世界融为一体的精神外观。

安东尼·葛姆雷 “大地、大海和天空”系列二

《大海》(站立人像)

1191×50×32cm 铅、玻璃纤维 1982

©艺术家

安东尼·葛姆雷 “大地、大海和天空”系列二

《天空》(跪立人像)

118×69×52cm 铅、玻璃纤维 1982

©艺术家

安东尼·葛姆雷 “大地、大海和天空”系列二

《大地》(蜷伏人像)

45×103×50cm 铅、玻璃纤维 1982

©艺术家

躯壳同时也意味着身体内部一个有深度的空间,于身体而言是各种器官与生命组织的容器,于精神而言是自我意识与想象力的深渊。“外表不过是一层皮,既让事物变得肉眼可见,同时又覆盖着内在的黑暗。”因此,在他的《大地、大海和天空》系列二作品中,眼睛、鼻孔、耳朵的孔洞,让雕塑内外空间得以贯通,作为物的雕塑人体也与人的感知能力联系在了一起,并与大自然的本质相协调。葛姆雷激发了身体作为雕塑的潜力。但他并不拘泥于利用自己的身体形式,更重要的是揭示身体如何成为有质地的空间。他名为《身体》的雕塑,所呈现的是一个悬浮的膨胀体,以及隐秘的空间关系。空气在这件作品中也成为了雕塑的必要材料,因为它同时作用于物体的表皮内外。

安东尼·葛姆雷《身体》,1991/93;《果实》,1991/93

233×265×226cm和110.7×129.5×122.5cm 铸铁和空气

展览现场,皇家艺术学院,2019年

摄影:Oak Taylor-Smith ©艺术家

安东尼·葛姆雷《水果》,1991/93

110.7x129.5x122.5cm 生铁和空气

展览现场,Konstal Malmo,1993年 摄影:Jan Uvelius

© Courtesy the artist & Jay Jopling / White Cube, London

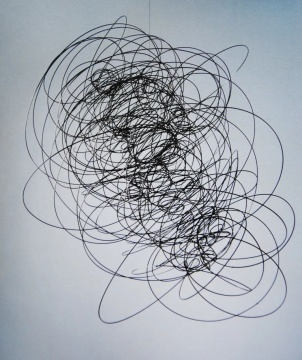

葛姆雷的雕塑是容纳他肉身的场所,即便是他真实的肉身也只是他精神的躯壳。躯壳是容器也是表皮还是身体的“建筑”。这也成为他创作大量几何体结构人体雕塑的重要动机。与传统的石雕从表及里的雕刻不同,葛姆雷实践了一种从内而外空间扩张的造型方式,用金属体块、金属线、金属板,创作了大量的人形雕塑。这些雕塑不管是封闭的实体还是纤细的线条,都有一种空间的扩展性,即便是消散于空间中的线型雕塑,也呈现出一种空间爆炸后的坍塌视像。他探索了被人类意识占据的身体作为场所的未知可能性。

安东尼·葛姆雷《大地》,1991/93

260x230x290cm 铸铁和空气

©艺术家

雕塑史的经验告诉我们,制造视觉与身体的震撼,宏伟与壮观的感受,来源于体量的无限大与数量的无穷多。不管是体量的大还是数量的多都是对空间的强势占有。这种占有也可以看作是人与自然世界的一种博弈。

安东尼·葛姆雷深谙此道。他的《北方天使》 (Angle of the North)就是一件高度达20米,翼展54米,重200吨,耸立于天际线上的庞然大物,如建筑一般又像是大型工业模型,成为地表上的一个标记物。天使、机翼翅膀、人形、钢结构,与雕塑所在地——煤矿开采工业的遗址,形成了文明与荒芜的巨大张力。

安东尼·葛姆雷《北方天使》

2000×5400×2200cm 钢 1998

©艺术家

而他的《土地》系列作品,则是将数量的无限增殖发挥到了极限,这也是他早期作品中最广为人知的雕塑,在欧洲、亚洲、澳洲、美洲都曾实施过。那些由当地人用当地的土壤捏塑的小泥人,像原始的棒状物,只戳两个黑洞以示眼睛,却获得了如真实生命一般的存在感。密集的小人一个个布满整个空间的地面,让观者惊叹于无以复加的“拥挤”的同时止步于“众生”之前。不管是《欧洲土地》的4万多小人还是《亚洲土地》的20多万小人,它们对于地面空间的蔓延都将观者的感官带入了更遥远的尽头。当身体止步于当下时,思想却能随着目光游弋远方,这正是葛姆雷雕塑对于人的潜在感知力的激发。

安东尼·葛姆雷《亚洲土地》,M+展览现场,2021

来源:M+

安东尼·葛姆雷《亚洲土地》局部(来源:M+)

空间蕴藏了神秘的力量,雕塑试图通过打开或激活我们的感知触角开发出这种能量。古典主义雕塑更倾向于在垂直空间探索语言表达形式,而现代主义之后,雕塑底座的抽离,使得雕塑回到了与人们同在的水平空间。

相比于贾科梅蒂(Alberto Giacometti)的《城市广场》还需要一个底座来描述空旷的空间,葛姆雷的《别处》则是直接将人体雕塑置于自然世界中,整个海面都成为了雕塑不断变化的底座。贾科梅蒂的平面空间来自于他对桌面棋盘游戏的模拟,因此他在水平空间上的探索更像是模型推演,而葛姆雷显然更为彻底和纯粹。这件作品以同一水平高度安置于德国库克斯港的浅滩,散布于2.5公里海岸线上,入海1公里。雕塑随着潮水的起起落落而淹没又浮现,在一望无垠的海面上,成为自然世界中的楔子,也成为人们感知界域中的浮标,提示着我们与世界的关系是如此的近在咫尺又遥不可及。工业文明和人类的创造力在自然界造化万物的力量面前显得微不足道。

安东尼·葛姆雷《别处》 189×53×29cm

铸铁,100种元素 1997©艺术家

回到水平,也回到视平,缺失底座的雕塑不只是失去了与现实生活的边界,还在于它让人类的野心回到肉体的视域。精神塑造的伟大同样要面临物质的消亡。他的《依然站立》实铁砌成的方块人体与冬宫的古典藏品结合在一起,于同一水平地面之上呈现在观众面前,让人们除了与这跨越两千多年的作品对视之外,也感受到作品在空间中与自我身体形成的水平呼应关系。

安东尼·葛姆雷《依然站立》展览现场,

2011年9月至2012年1月

俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆

©艺术家

人在空间中的行动,在空间中的位移,视线和身体总是会被水平方向的物所阻碍。这种阻碍在我们的意识中或许不是可见的物,而只是我们和“他者”的关系。

葛姆雷对空间的理解深入到了人所感知的最底层,作为人与物的关系的空间转化为人与人关系的空间。他的《地平线之域(汉堡)》就是一件典型的作品。它是一个长50米、宽25米的平台,悬挂于离地面7米高的8根细导线上,顶面是一种用黑色环氧树脂和胶合板制作的膜,底部有声孔,使整个表面都是“活”的,能传递双人之间的振动。这是一个具有近似水面一样反射度和平坦度的表面。观者进入到这样“动荡且充满危险”的空间,他人成为了自己试探安全和制造危险的重合对象,同样自己也是他人的参照对象。空间的意义来自于人内心对于彼此关系的感知。悬置晃动的水平面成为了人这一活体雕塑的底座,参与其中的人既是雕塑的主体也是雕塑的客体。

安东尼·葛姆雷《地平线之域》206×2490×4890cm

355条钢条,钢螺旋股线电缆,不锈钢网(安全网),木板地面,

表面涂层的螺钉和聚氨酯树脂 2012

©艺术家

时间是一条长河,它能让一切坚固的东西都烟消云散。雕塑妄图抵御时间的销蚀,大理石与青铜曾一度让雕塑披上永恒的外衣;博物馆的陈列与人类对文明的珍视,让雕塑成为了艺术的标本、文明的索引,从而失去了与真实世界的联系。葛姆雷让雕塑回到自然世界之中,成为在空间中经历时间的物品。“它在黑暗和光明中,雨水和阳光中,存在于这个世界,真真实实地存在于这个世界。它不需要理由,不需要媒介,不需要保护。”雕塑的物质性和人身体的物质性本质上并无差别,因此,葛姆雷在创作雕塑的同时也意识到了雕塑本身并不重要,而是通过雕塑的物质性来表达人感知的充沛和精神的饱满。

雕塑要求雕塑家“做实”,真实或结实,而葛姆雷不仅仅想要“做实”,他还想要“做空”,因为人的精神可以以一切物质形式显影。有形的物质背后一定有无形的“存在”,激发我们对未知的想象。这也就是为什么葛姆雷对罗丹执念的运动不感兴趣。他认为雕塑的真谛在于静止,变化和运动都只是形式和表象。运动可以让人对时间的感知变得具体,静止则让人进入对自我意识的观照。

安东尼·葛姆雷《盲光》

320×978.5×856.5cm

日光灯、水、加湿设备、低碳钢化玻璃和铝 2007

©艺术家

雕塑家可以是雕塑的客体,观者也可以成为雕塑的主体,让人的感知成为雕塑的核心。他的作品《盲光》改变了人们对于观看与所见的认知。他用超声波加湿器、强化低铁玻璃、荧光灯、铝等材料建造了一个空间,70000流明的强光照射在1.5个大气压和8台超声波加湿器的联合作用下,让进入空间的观众什么都看不见。除了人们能信赖的自我身体外,眼睛所能看到的就是逼仄的空间。就像葛姆雷自己所描述的“你是在时间和空间里被遣散了意识”。当明亮让空间变得极不透明,时间也随之失去了辨析度,人的自我确认也就丧失在时间与空间交汇的盲点中。

安东尼·葛姆雷《床》

22×220×168cm 面包、蜡 1980—1981

©艺术家

这种对自我的不确定性认知在葛姆雷早期的作品《床》中就能窥见。他用八千片面包片堆砌起一张床的形态,用了整整三个月的时间吃掉与自己身体体量相当的部分,使得面包床中间凹陷出一个身体的负形。面包是葛姆雷维持身体机能的物质保障,也是在空气中容易腐烂的有机物,在身体体内的消化代谢如同生命的流逝,最终显像为一个缺失身体的空间。如他自己所说:“雕塑是对空间的一种替代,能够让人重新审视一切——一件优秀的雕塑,甚至会让我们重新思考自己栖居的肉体。”葛姆雷用“不存在”唤醒人们对“存在”的反思,也成为他创作的重要线索。

安东尼·葛姆雷《房间》

袜子、鞋子、裤子、衬衫、背心、夹克 1980

©艺术家

比《床》更进一步的是《房间》,葛姆雷将父母买给他的一套衣服,切成一条条8毫米宽的丝带,从下往上以鞋子、袜子、短裤、裤子、背心、衬衣、夹克的次序,罗列至1.8米高,像铁丝网一样盘旋成大约7平方米的包围圈。物质与外观的转化充满了不可名状的“玄机”,潜藏于人们熟悉的日常之中。食物与衣物都具有某种身体隐喻性,在空间中成为了一个隐身的存在。身体与空间的纠缠其实也就是自我与世界的羁绊。

从代表自我的实体形象消失再到代表雕塑的物质客体消失,葛姆雷让雕塑回到世界之中,而不只是在艺术史之中。当他把自己铸铁的身躯置于德国尼安德河谷杜塞尔河流之中时,雕塑便在这条早于人类文明的自然河流中,成为了发人深省的自然之物,随着四季河水的涨落而浮没。河水让这件命名为《存在》的作品,在时间的冲刷中,终将变得“不复存在”。

安东尼·葛姆雷 《存在》 195×57×42cm

铸铁,装置景观 2022

德国尼安德河谷,杜塞尔河

©艺术家

纵观葛姆雷的作品,就像他的《感觉》一样,水泥制作的立方体作为人类世界秩序的模型包裹着中间虚空的身体空洞,寂灭的肉身赋予“感觉”的轮廓,水泥则浇铸起“感觉”的肉身。雕塑凝聚物质,作为一种存在的形式,矗立于广袤无际的空间中,渗透于人的意识界域。人们通过触摸雕塑的实体,感知自我存在的精神形态,也体验着时间的无坚不摧。雕塑让我们从物质层面了解事物的本来面目,因而,雕塑要求世界靠边站,给自己留出一席之地。

Hi艺术 (以下简写为Hi):这次在西海美术馆的展览名为“有生之时”,你是如何考虑的?

安东尼·葛姆雷Antony Gormley(以下简写为Gormley):宇宙迄今为止已经存在近140亿年,相比而言,现代人的整体生命周期是多么的微不足道。最早的有机生命于35亿年前出现,所以这么看来,现代人的生命时间其实非常非常短。

我所说的“有生之时”指的是观众体验的时间。我要对抗时钟的时间,用生命的时间来衡量时间。这意味着活在当下,当我们在工作和娱乐中所感受到的所有因果关系以及必须高效的压力烟消云散,才能全身心地沉浸于当下。如果我们能够恢复我们的动物本能,抛弃我们设定的那些工作义务,就可以活在当下,与当下在一起。这就是我所说的“有生之时”。如果我们忘却逼近死亡的恐惧,沉浸于活着的感觉中,这就是“有生之时”。

展览现场,“有生之时”, TAG·西海美术馆,青岛,2023

©艺术家 摄影师©黄少丽

Hi:人体雕塑是⻄方雕塑史的重要传统,你的作品在这一传统中有什么样的继承与发展?

Gormley:我试图在站立的石块与雕塑的存在和不同的功能之间找到折中。如果考虑雕塑的姿态的话,站立的石头可能是农耕时代我们的祖先对于雕塑的理解与表达,比如在没有太大差异的地形中标注一个地标,一段路线,或一个点。用石头来纪念祖先、神话人物、特定的人物或群体故事中的神话人物的传统。但这是雕塑的次要任务。

我喜欢把我的作品看作由浓缩的矿物材料制作成的站立的石块,碰巧呈现出人体的形态。它们实际上是把时代进行物化的工业化石,当它们被放置在一片生活区或一个标志性景观时,时间戛然而止,我们开始面对自身的死亡。

安东尼·葛姆雷《升华Ⅲ》

194x55x32cm 可变软钢块 2004

©艺术家

Hi:雕塑做到这个程度,对你而言挑战在哪?

Gormley:对于我而言,创作生涯的挑战在于把与天体轨迹相关的站立的石块的激进性和相对性引入到“物”的制作中,这些物能让人联想起人类的生存空间。在呈现一个特定的空间时,它们也让我们能链接到我们的终极环境:宇宙空间。

我试图做的另一个调和,针对的是个体动物生命的主观性和时空的无限性。我尊重、也了解旧石器时代的历史,包括《莱斯皮格的维纳斯》(Venus of Lespugue),狮人像,霍恩费尔斯的女人(the woman of Hohenfels),以及(古希腊雕刻家)菲狄亚斯(Phidias)、(意大利文艺复兴早期的)多纳泰罗(Donatello)、让·德·布洛涅(Jean de Boulogne)、米开朗基罗、贝尼尼、罗丹、爱泼斯坦(Epstein)和布朗库西的作品,但我不觉得我的创作受到他们任何一个人的影响,尽管我和他们一样,都需要为人类生命作证。

杜杰收藏的安东尼·葛姆雷作品

最近正在左堤三号展出(提供:唐炬)

最近正在左堤三号展出(提供:唐炬)

Hi:你怎么理解身体与雕塑、身体与空间的关系?

Gormley:在试图理解身体时,应该少去关注表征或是否逼真,而多去关注身体所占有的空间,我感兴趣的是能否唤起人们的某种态度。自我是可变的:我们从既定的身份中得以解放出来,这些身份要么是DNA固有的,要么是后天培养的。我们现在都参与到了构建自我的过程中,这可能是我们每个人都会做的最有创造力的事情,也是艺术能助力实现的事情。

我认为我的雕塑表达了潜在的个性转变,通过聚集、延展、孔洞等手段,并利用三维结构的所有可能性:体量,面和线的构造,用这些来构建空间,而不是去封闭空间。

安东尼·葛姆雷《开放式转向》

151x61x45cm 4毫米考顿钢 2018

©艺术家

自我、角色和身份的概念从未像今天这样易变。我想我们都知道我们是如何改变的,我们和谁在一起,我们在哪里,说什么语言,吃什么食物,从事什么活动。今天,定义我们的是人际关系,而不是先入为主或继承而来的身份。这种自我的可变性被晚期资本主义驾驭——它鼓励我们购买我们并不需要的东西,但是这些东西会赋予我们一个肤浅的身份。在中国,Dolce & Gabbana、Dior或Louis Vuitton等奢侈品牌的成功就是一个例子,但自我构建的真正潜力和乐趣并不是用钱就能轻易买到的。我感兴趣的交流是在真正的参与中发生的共同创造,这必然要求人们改变角色,改变意愿,尝试不熟悉的思维方式、语言表达、饮食习惯、生活方式和行为方式。在这个过程中,可以借艺术之力。

安东尼·葛姆雷《迷失》 173x53x46cm

可变不锈钢块 2006

©艺术家

Hi:你曾说对你而言“雕塑是一种让时间停止的尝试”,这里的“时间停止”是指雕塑的永恒性吗?你是如何理解雕塑与时间的关系?

Gormley:自从爱因斯坦提出广义相对论以来,当然还有史蒂芬·霍金的《时间简史》,我们就不再把时间和空间理解为恒定的。空间可以看作是时间的一个维度,时间也可以看作是空间的一个维度。一直以来,雕塑是人类活动的一个领域,它试图在地质时间上刻下一些人类经验的痕迹,以形状或记号的形式将人类反复无常的思想和感觉保留下来。

雕塑是笨拙的,就像矗立在河流中的岩石,阻碍着日常生活的流动和需求,也许是在鼓励我们思考更宽、更广的空间和时间。好的雕塑总是那些能用恒星时间挑战生物时间的作品。(意大利理论物理学家)卡洛·罗威利(Carlo Rovelli)有力地证明了海底的时间更慢,而山顶的时间更快,所以在同一时间也会有不同的时间,而这些时间完全与你所处的位置和运动速度有关。所以时间是不存在的,即使我们的机械钟表想强迫我们相信有这样一个概念。

安东尼·葛姆雷《控制台(框架)》

215x67x72.4cm 5毫米方形不锈钢条 2013

©艺术家

安东尼·葛姆雷 《脚手架Ⅷ》

196.4x50.5x27.2cm 4毫米方形不锈钢条 2016

©艺术家

雕塑迫使我们看到时间的相对性,我们对时间的焦虑其实是对自身死亡的恐惧的投射,而非时间本身。如果我们任由雕塑恣意成为它可以成为的样子,与我们自身进行对抗,那么这个展览的主题就不再是关于雕塑的形式,或者雕塑的物质性,而是关于我们参与其中的生命时间。如果我们接受作品的邀请,富有想象力地居住在它所占据的空间里,并将我们的亲密和主观体验投射其中,那么这个过程本身就是具有变革意义的。

有人指责我是在为一个尚未存在的宗教制作圣像。我把它理解为对我本意的严肃性的回应,他们在圣像中找到了同样希望能集中观众思想和注意力的东西,但我确实觉得这些作品提供了某种用于反思或本体感受的工具,我们可以称之为冥想,或对不断积累的生命体验的反思,因此标题叫做:“有生之时”。

安东尼·葛姆雷大型公共艺术装置项目Event Horizon

于2007年首次在伦敦亮相,名为《视界,伦敦》

来源:白立方

安东尼·葛姆雷《视界》(2016)于香港展出

来源:M+

Hi:雕塑最吸引你的地方在哪?

Gormley:迈克尔·海泽(Michael Heiser)、沃尔特·德·玛丽亚(Walter de Maria)和罗伯特·史密森(Robert Smithson)都对60年代中期纽约艺术的商品化表示反对,受到早期农民的启发,他们直接在美国西南部的自然空间进行创作。我从他们身上得到启发,创作需要第一手经验的作品:亲身去,去走走,去看看,去感受和体验。理查德·朗(Richard Long)和卡尔·安德烈(Carl Andre)都试图将工业品和自然作物带入白盒子空间,从而重申新墨西哥州沙漠艺术体验的清晰和纯粹。我也很欣赏这种尝试。很多当代装置作品的问题在于参考过于泛滥,而这种对抗的清晰和纯粹却丢失了。

Hi:在图像景观充斥的当下,你认为虚拟世界会对雕塑的未来造成怎样的冲击和影响?

Gormley:我不认为人类可以阻止我们的帮手——人们用来思考的机器——的进步,它是不可阻挡的。机器已然成为我们的主人,而不是工具,这是需要我们注意和关心的。如果没有数字化工具,我今天这些作品几乎都不可能完成,从最初的扫描到制作作品所需的方案。然而,我认为,忘记我们的身体、沉迷于网络空间并以此缓解肉身的痛苦,这是一种真正的危险。在疫情封控期间,虚拟游戏的增长非常显著。我们必须继续生活在真实世界,用身体作为与世界建立连接的主要工具,我们最宝贵的经验都是通过身体来获得的,我们为世界所做的一切都必须通过身体来实现。一手的、可感知的身体体验是唯一能通往心灵和大脑体验的真正途径。

安东尼·葛姆雷《感觉材料X》

260×210×190cm

4毫米连续冷轧低碳钢线 2004

©艺术家

Hi:你如何理解雕塑与科技的关系?数字技术在多大程度上会给雕塑带来革新?

Gormley:可以说,随着广告、电影和电视的兴起以及视觉图像的大规模生产,信息革命、虚拟世界、互联网和虚拟现实的出现加速了二战后的视觉转变。“时基媒体”挑战着人们,使得人们很难把注意力集中在单一体验上,这些媒体的出现把你卷入了它们的叙事逻辑中。

从这个角度来说,雕塑是古老的,它能抵抗物质性。这就是它的绝对力量,也是它必须反对被景观化的理由。

我个人的感觉是,现代主义是一个未完成的故事——我们可以把艺术内部的进步看作是一种主义的进步。但与此同时,我们必须继续建立艺术在20世纪重新审视世界时为自己赢得的自由:现成品、拾来之物,在文化框架内对自然的重新定位。这些都是为生活中的艺术进行重新定位的必要基础。

那么我认为雕塑的本质是什么?它从何而来?它不能再重复麦克卢汉(McLuhan)的“媒介就是信息”的说法,也不能再重复亨利·摩尔(Henry Moore)坚持的“造型是雕塑家必须处理的一切”的观点。雕塑的本质是,这种被转换、转译、转化的材料应该被放置于某个语境中,不管是基础的语境,还是被构建的语境,让我们与它形成某种关系。我们必须将意义和价值重新锚定在能有效地催化观众体验。

雕塑和科技之间的关系其实是一个时代和制造之间的关系,制造是一个时代的主要行为模式。使用我们所身处的时代的技术去创造富于想象力的物件,就像去创造其他功能性物件一样,这是至关重要的。

安东尼·葛姆雷《量子云XV》258×170×160cm

4.76毫米方形不锈钢棒材 2000

©艺术家

安东尼·葛姆雷《走进澳大利亚》

铁合金,钼合金,铱合金,钒合金,钛合金 2003

51个元素取材于51个西澳亚孟席斯的本地人,

为第50届珀斯国际艺术节制作放置于巴拉德湖中

(艺术家和常青画廊,圣吉米那诺 / 北京 / 穆林 / 哈瓦那)

©艺术家

Hi:在过去的几年,疫情给人类带来了一些灾难与考验,这些变化给你的创作带来了什么影响?

Gormley:疫情对我本人和我的工作室都有好处。我们能够和自己的作品共处,而不是把它们送出去,我们能看着它们彼此之间进行对话,更好地了解正在发生的变化。每一件作品都是下一件作品的源头,通过与之共处,我们的理解就会更加连贯,少一些中断。对于我们所有人来说,这是一个非常富有创造性的时期,我们都学会了在自己的空间里生活,不紧不慢,集中精力,这是疫情送给我们的礼物。

Hi:如果说艺术家是在历史的上下文中展开实践,那么你认为自己是在哪些雕塑家探索的基础上向前推进的呢?

Gormley:沃尔特·德·玛丽亚(Walter de Maria)和卡尔·安德烈(Carl Andre)作品的连续性和制造性,理查德·塞拉(Richard Serra)的过程导向态度,罗伯特·史密森(Robert Smithson)对于时间和材料的探究......所有这些艺术家对雕塑的创作都采取了务实的态度,他们的作品中的清晰和纯粹我至今都深有共鸣。

早期农民和无名艺术家的作品给我留下了深刻的印象,他们都是我们已经忘却了的祖先,但他们在这片土地上创作出了重要的作品,比如法国卡纳克的巨石林,苏格兰的布罗德盖石圈,或者英格兰索尔兹伯里平原上的巨石阵。

我也受到了南亚雕塑及其抽象形体传统的影响,例如斯里兰卡波隆纳鲁瓦古城的佛陀涅槃像和印度斯拉瓦纳贝拉戈的站立着的巴霍巴利王的雕像。

安东尼·葛姆雷《领域XX》 188×67×36cm

4.76毫米方形不锈钢棒材 2001

©艺术家

Hi:你不止一次来中国,能谈谈你对中国文化或者说中国雕塑的理解吗? 中国的文化对你的创作有什么启发和刺激吗?

Gormley:我在上大学时接触到了《易经》和《道德经》,深深地被老子和庄子吸引,他们用自然来描述内心的状态和感受。我还阅读了理查德·威廉(Richard Wilhelm)翻译的《金花的秘密》 (Secret of the Golden Flower),并开始阅读佛教典籍,比如伊文思·温慈(Evans -Wentz)翻译的《中阴闻教得度》。早于理查德·费曼接受量子力学的悖论之前。

道家思想及其阴阳概念;现象产生中的被动原则和主动原则就发现了辩证法可以解释现实中的共存和相辅相成。比如,《道德经》的第二章:“故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。是以圣人处无为之事,行不言之教。”

Hi:你有很多公共空间中的大型作品,你是如何理解雕塑与公共空间的关系,或者说雕塑的公共性问题?

Gormley:我不相信那类被称之为“公共艺术”的特别门类。所有的艺术都是为了分享而创造的,在被私有化之前,它通常出现在集市或市民生活的公共空间里,或者在寺庙或教堂里。我感兴趣的是将艺术还原为日常生活的一部分,能在公共空间被看到。雕塑有一种能把某个地点变成一处有特殊意义的场所的力量。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)