现实中的裸体一目了然,其视觉效果取决于所处的周边环境。绘画中...

2012.07.24

点击放大

点击放大

罗伯特·劳森伯格(1925-2008)是20世纪最具影响力、创造力的美国艺术家之一,亦在首批于中国举办展览的西方艺术家之列。1985年11月,劳森伯格在中国美术馆举办个展,首次向中国的艺术家展示了艺术创作的非传统方法,启发他们以不同于中国的艺术学院体系所传授的绘画与雕塑技巧的方式进行实验与创作。或许,正是这次展览促进了其后被命名为“’85美术新潮”的先锋性艺术实践的繁荣。

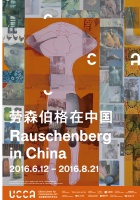

尤伦斯当代艺术中心(UCCA)于2016年6月12日至8月21日在大展厅呈现大型展览“劳森伯格在中国”,展出美国艺术大师罗伯特·劳森伯格(1925年—2008年)的巨作《四分之一英里画作》(The 1/4 Mile or 2 Furlong Piece, 1981年—1998年),该作品由190部分组成,长度约305米。这是该作品自2000年以来的首次展出。劳森伯格的一系列拍摄于1982年访问中国期间的彩色照片《〈中国夏宫〉研究》(1983年)同时展出。此外,展览亦囊括罕见的纪录文献与档案,回顾劳森伯格1985年于中国美术馆举办的划时代性展览“劳生柏作品国际巡回展”,即由“劳森伯格海外文化交流组织”(Rauschenberg Overseas Culture Interchange,简称“ROCI”)策划的“ROCI中国”,反映劳森伯格在世界范围内寻找创作灵感的努力;他试图通过艺术进行文化交流——这一愿望使其与彼时成长中的一代中国艺术家不期而遇,与随后被称为“’85美术新潮”的运动不谋而合。本展览由苏珊·戴维森与大卫·怀特联合策划,由罗伯特·劳森伯格基金会协助呈现。时隔30年,“劳森伯格在中国”作为大型展览项目再次向中国观众全面展现这位艺术大师的创作。

《四分之一英里画作》可视为一件独立的回顾性作品,创作历程横跨17年(1981年—1998年),反映劳森伯格创作生涯中几乎全部的重要主题,如“白色绘画”“混合体”“纸板箱”“过剩”等系列,包括由现成图像组成的拼贴作品或艺术家的摄影作品。该作品的灵感最初源于藏家罗伯特·迈耶霍夫与简·迈耶霍夫夫妇以“劳森伯格”命名的马驹,它于1981年荣获“马里兰之日奖”。作品英文标题中的“弗隆”(furlong)是赛马活动中的里程单位,而“2弗隆”则代表劳森伯格位于佛罗里达州俘虏岛的住所与工作室之间的距离,反映出艺术家对艺术与生活关系的持续关注。《四分之一英里画作》具有典型的劳森伯格风格,挑战绘画与雕塑之间的传统界限。格子衬衫、从垃圾堆中搜集而来的捡拾物所组成的结构,以及施于莱克桑板上的丝网印刷图像作为一整件作品在展览空间的墙壁上延伸;这件庞大的作品亦包括音频部分,播放艺术家在旅途中搜集而来的嘈杂街头声音。《四分之一英里画作》的前半部分于1987年在纽约大都会艺术博物馆针对现当代艺术成立的新展厅落成展上呈现,展期长达11个月;这件作品1997年在纽约古根海姆博物馆作为艺术家回顾展的一部分几乎完整地呈现,随后于1998年在休斯顿艺术博物馆和毕尔巴鄂古根海姆美术馆巡回展出。1999年,《四分之一英里画作》在马萨诸塞州北亚当斯市的麻省当代艺术博物馆展出,这是本展览之前该作品的最后一次亮相。在持续的创作过程中,劳森伯格不断丰富、修改这件作品,其每次呈现均与展出场所的建筑结构相呼应。

除了《四分之一英里画作》,“劳森伯格在中国”亦展出《〈中国夏宫〉研究》——1982年初夏,劳森伯格在第一次访问中国的旅途中拍摄了这两套作品,是被其视为艺术作品的唯一彩色照片集。劳森伯格使用哈苏相机,勾勒出改革开放初期的中国日常生活图景,以敏锐的构图与独特的审美目光介入世俗生活,并融入其在整个职业生涯中所关注的城市环境与景观元素。这些罕见的照片为劳森伯格30米长的卷轴式摄影作品《中国夏宫》(1982年)——1985年举办于北京的“劳生柏作品国际巡回展”中的重要作品——的研究性创作。

为回顾劳森伯格20世纪80年代与中国文化的交流、互动,一系列档案与文献资料亦同期展出,反映劳森伯格对全世界最古老的造纸厂——安徽泾县宣纸厂——的首次访问,及其1985年在北京、拉萨举办的展览。在两个城市举办的展览均以ROCI——劳森伯格海外文化交流组织——的名义举办;ROCI亦指1985年至1991年进行的一系列国际性展览项目,呈现于智利、古巴、德国、日本、马来西亚、墨西哥、前苏联、委内瑞拉等地,以1991年在华盛顿国家美术馆的展览告终。本展览亦展出劳森伯格的手写版宣言、官方文件、小册子,以及记录1982年访问过程的旅行视频。展览“劳生柏作品国际巡回展”曾使当时的中国观众感到惊叹并倍受启发——彼时,他们只能通过画册中的复制图像了解西方艺术,其对艺术的理解大致局限于学院派的油画、雕塑与版画。在3周(1985年11月15日至12月5日)的展期内,“劳生柏作品国际巡回展”吸引了超过30万人次的观众。“ROCI”的理念实际上源于劳森伯格1982年的中国之旅。ROCI的艺术总监唐纳德·赛夫认为,“旧与新、东方与西方、地方性与国际性——发生于泾县的互动赋予ROCI项目在艺术与实践方面以动力与能量,并造成全球性的影响。因此,ROCI成为不同文化之间的交流方式与桥梁。”

“UCCA呈现劳森伯格与中国文化进行交流期间所创作的重量级作品,为能再次审视劳森伯格在中国当代艺术史中的地位而激动不已,”UCCA馆长田霏宇表示,“尤其值得兴奋的是,本次展览与伦敦泰特现代美术馆、纽约现代艺术博物馆的劳森伯格回顾展在同一年之内举办,携手重新考量劳森伯格的多面性、国际性文化遗产。我们希望本次展览不仅反映劳森伯格如何启发中国,亦反映中国如何启发劳森伯格。”

刘钢

现实中的裸体一目了然,其视觉效果取决于所处的周边环境。绘画中...

2012.07.24

王礼军

葛姆雷对空间的理解深入到了人所感知的最底层

2023.07.06

刘钢

我有时跟我老伴说,我真正的恋爱对象是绘画,而不是你。

2020.06.04

王晓松

从纽约回来的朱先生常对朋友说的一句话是:“人真多啊”。

2023.07.10

周婉京

疫情时期的写作就像是站在自己的历史之外,回看自己的过往。

2020.05.10

酒仙桥一姐

没有线下,线上就是个寂寞。

2021.04.06

崔灿灿

他离开了,上升成夜空里的星星,照亮着我和朋友们,也照亮着石节...

2021.03.18

周婉京

此文出自研究者、艺评人周婉京的《2018北京独立艺术空间调查...

2019.05.14