周婉京:我还是写不出一篇像样的日记

周婉京

作家、艺术评论人

作家、艺术评论人

2020年5月4号晚上,罗德岛普罗维登斯,我和我的好友作家张宇凌、摄影师大雁在ZOOM上视频通话。我们聊了许多人,认识的不认识的,和我们生活有交叉的没有交叉的,他们的长相和说话的风格,以及用大雁的话说,“被刻在脑海中的身体记忆”。我们还讨论了人工智能时代的审美,宇凌说也许修图软件正在改变着我们裸眼的审美观感,虚拟经验在现实生活中的嵌入教人忍不住反观自己的长相——“蛇精脸”是不是比普通人的脸更好看?说到虚拟经验,这是我最近小说写作的一个主题。她们是少数看过我《时间轴》那部短篇小说的人,我承认我是不擅长写短篇的(这也不代表我有多擅长写长篇),好在她们都很喜欢。

周婉京家门口的花

小说讲的是一个发生在纽约的故事,开篇大概是这样写的:

生活在城市,你不能没有工作。尤其是在像纽约这样的超级大城市,你忘记刮胡子出门都有可能被看作是失业者,你可以说你是一个住在布鲁克林的艺术家,可这并不能让追名逐利的人因此而正眼看你。

我上班的公司在华尔街,它一直保持着“只出不进”的规矩。因此,我的辞职让我的主管经理林肯更加诧异。这个美国人反复跟我确定,“You sure?(你确定?)”他的言外之意是,如果我现在离职,我在美国立足的H1B签证也就打了水漂。我进他办公室之前“哐”的一声撞上他的屏风,这吓了他一跳,以至于他打量我的时候还以为我在“诈”他。他的眼睛一会看向我,一会滑向我身后的屏风,在他就要提起加薪的事时,我告诉他,我连在时报广场租的公寓都退了。“你想好了,灵玉,我向来是喜欢你的,”他说,“好吧,我得去开会了,老板找我。你也许该把公司楼下的信箱名换一下。”

信箱上有我的名字,“ling-yu Qin(覃灵玉)”。

我上班的公司在华尔街,它一直保持着“只出不进”的规矩。因此,我的辞职让我的主管经理林肯更加诧异。这个美国人反复跟我确定,“You sure?(你确定?)”他的言外之意是,如果我现在离职,我在美国立足的H1B签证也就打了水漂。我进他办公室之前“哐”的一声撞上他的屏风,这吓了他一跳,以至于他打量我的时候还以为我在“诈”他。他的眼睛一会看向我,一会滑向我身后的屏风,在他就要提起加薪的事时,我告诉他,我连在时报广场租的公寓都退了。“你想好了,灵玉,我向来是喜欢你的,”他说,“好吧,我得去开会了,老板找我。你也许该把公司楼下的信箱名换一下。”

信箱上有我的名字,“ling-yu Qin(覃灵玉)”。

故事中的“我”是一个码农。我的故事里经常出现一些拧巴的“我”,像是码农这个行当最应该在硅谷谋生,却误打误撞地来到纽约,还是在华尔街。这个“我”更依赖自己在虚拟生活中的经验,她为一个字幕组做翻译、拉轴,甚少跟她的同事打交道。如果不凑巧遇到一个陌生人问路,她会给他指一个错误的方向。

受疫情影响关门(不知何时恢复开业)的自行车铺

写那个故事的时候,我已经数不清进行了多少个“14天”的自我隔离。我的小说都是在我清醒状态下写的,却给人的感觉总像是一个重度失眠患者酗酒之后的作为,有种上瘾又挠心的痛。这跟那个写评论的我似乎不是同一个我。议论文这种文体的一个特点在于,写痛而不指认自己的痛。骂人,骂完了就跑。这和写小说很不一样,小说里的时间虽已逝,却从未真正过去。

十年前,当我还在香港读大学一年级的时候,确实学过编程。不过那是我本科期间唯一一门拿了“C+”的课。颇为讽刺的是,我们学的编程语言是“C++”,竟然还比我的成绩多出一个加号来。那时追我的一个男孩是那门课的助教,我到现在还能想起来他怒其不争哀其不幸的喟然长叹——在某个夏夜,我们坐在石硖尾公园的一棵阔叶松下,他摇着我的肩膀说,“你能不能不争这个第一啊!”他口中的这个“第一”,当然是倒数的。我忘了我怎么回答的,总之,那晚我被公园里的蚊子咬了十五个大大小小的包。

被迫关闭的纪念公园

最近我常有这种感触,疫情时期的写作就像是站在自己的历史之外,回看自己的过往。也可以说,我的私人史已经离开了我。又或者,我过去不曾觉察的小事忽然又冒了出来,告诉我,你从不是不携带历史往前走的。

疫情期间的时间单位被切分得更小,挤出了许多记忆的断层——这些生活中的不被注意的细节断层岩一般地涌了出来——北京、香港、斯德哥尔摩、巴黎、京都、纽约、普罗维登斯、波士顿,有的被挤成了“北京—香港”的褶皱,有的形成了“纽约—波士顿—普罗维登斯”的断裂。而褶皱(fold)和断裂(fault)正是最基本的两种地质构造。再打个比方,这有点像我最近在超市购物的体验——鸡蛋4.19美元一盒、脱脂牛奶3.89美元一升、卫生纸8.99美元6卷、辛拉面5.39美元5包、牛油果1.99美元一个……然而,3月中美国疫情爆发的时刻,这些常见的没什么稀奇的日用品中间忽然发生了断裂。过去是“鸡蛋—牛奶—卫生纸—辛拉面—牛油果”的消费结构,却在一夜之间不得不变成“鸡蛋(限购两盒)—牛奶—售罄—售罄—牛油果”的情形。4月23号“世界读书日”时,我在为新京报书评周刊做的直播中也提到这个“卫生纸之殇”。人们看到空空的货架时,第一反应除了恐慌,更多的是想要报复性囤货的欲望。实际上,美国人抢购的真的是卫生纸吗?还是在社会断裂之下,无处可依的安全感?

美国罗德岛超市抢购一空的卫生纸

那些舍不得和历史说再见的人,有时会留下一些星星点点的记录——日记,或者纯粹就是几句话。为的是多年之后,自己能重新回到记忆的褶皱之中,根据这些留下的痕迹来解释私人史的细枝末节,那些隐含的没说的话,或者没来得及说的。既然说到日记,那么我们就来看看“日记”作为近现代产物是如何进入大众视野的。“日记”大规模地出现是个晚近的现代现象,与资本主义文化对“人”的发现有关。历史学家常常用日记、书信、自传等材料来研究阶级的兴起,例如英国公务员塞缪尔·佩皮斯(SamuelPepys)用代码写成的私人日记,至今依旧被视作17世纪中产阶级生活的写照。

随着“作者”概念被强调,进入流通领域的日记在开始阶段,通常会面临两种矛盾的情境:一本日记要么是写给唯一的读者,成为一本绝对孤独的书;要么像自传那样重构记忆,时刻准备着向未来的读者发言。这也就间接造成了与武汉相关的日记在目的论划分上的模糊,它既不属于第一种,也不属于第二种。如果我们大胆推论,它应属第三种——写给活着的当代人的公共日记。这无疑令日记的身份变得更加模糊,让罗兰·巴特(Roland Barthes)这样对“日记”体耿耿于怀的后结构主义者再次陷入沉思——后结构主义者是否可以像宣布“作者之死”、宣布“自传即自杀”那样来对待疫情时期的公共“日记”呢?作为读者的我们,又如何相信日记里读到的主体,那个“我”就是作者本人,而没有受制于更大的话语秩序?

《鲁迅全集》(2012年版,光明日报出版社)

《鲁迅全集》(第一卷)

鲁迅先生就写日记这件事提出过这样的看法,他认为,把日记写成文学的作家们并不比虚幻的小说更真诚。[1]鲁迅本人一方面依赖日记,但他同时又几乎将日记当作账簿来写。他这么说的原因在于,他认为日记作为文学带来的愉悦感较低,写日记的人写的不外乎一些琐碎的东西,这阻碍了日记变成独一无二的里程碑式的作品。然而,如果把日记当作里程碑来写,未免又偏离了日记在书写之初的本意。

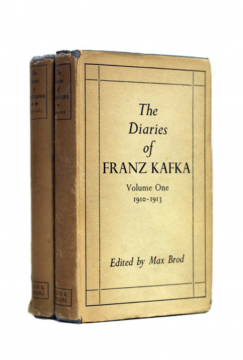

1948年首版的《卡夫卡日记(1910-1913)》

卡夫卡也写日记。在1948年和1949年分两卷出版的英译本(《卡夫卡日记:1913-1913》及《卡夫卡日记:1914-1923》),到了1951年,德译本以统一的一部《卡夫卡日记:1910-1923》为名出版。在德译本中,卡夫卡在自己的笔记中记下各种东西,包括:速写或素描、书信的草稿以及小说的故事梗概等等,也会在具体日期下写一些个人反思或我们现在视作“日记”性的私人东西。围绕着卡夫卡日记版本的争论从未停止,不少人将卡夫卡13本对开的笔记本与后来经马克斯·布罗德(Max Brod)编辑而成的《卡夫卡日记》之间的差异进行比较,他们试图厘清一个问题:卡夫卡在写日记时是否有意识地知道自己写的是“日记”?这些评论人深陷在卡夫卡在日记中设下的“陷阱”,例如卡夫卡自己会写道“我又读了旧日记……从今天起抓住日记!定时地写!不放弃!即使不能得到精神与肉体上的拯救。”[2]直到罗兰·巴特的出现,关于卡夫卡日记中“反身性”与“元日记”的问题才有了新的发现。巴特认为,日记是不真实的。日记所写之事并非没有发生过,但因写日记注定要对真实进行模仿,模仿他人的情绪,模仿他人的故事,而这都让日记本身变成语言对情绪的符号化过程。由此,写日记便成了对现实的双倍复制,类似柏拉图对艺术的评价——“影子的影子”。

《罗兰·巴特自述》

有趣的是,我们不能忽视卡夫卡的日记对巴特本人的影响。在巴特去世前,1979年8月24日至9月17日,他写下一部纯粹私人的日记《巴黎的夜晚》。书的封面是一张巴特点烟的照片,随着他那句“淡蓝色的烟圈进入批评的话语”,这些混着浓烈烟草香的信笺跃然纸上。《巴黎的夜晚》在他死后才被出版人瓦尔(F. Wahl)集结成册。但是这本日记的出版,也因涉及隐私而让出版人备受批评。人们首先怀疑,如果巴特在世,他是否愿意披露自己的同性恋生活?其次,人们怀疑巴特是否有意通过在日记中描写自己欲望的失落,而向世人证明日记中的主体本身就有着某种缺陷?

空无一人的布朗大学校园

学校钟楼

在这本日记的结尾,“我”走在巴黎的白天,忽然变成了一个理性的、决绝的人,准备打发掉夜晚的欲望,“我”是这么说的——“在他之外,一种东西也结束了:那就是对于一个小伙子的爱情。”[3]巴特在结尾处,无意间走错了楼层,又回到了他过去的老房间,他感到他的母亲正像从前一样在原处等他。这一处的描写让日记可以作为文学创作的条件变得不言而喻。因为书写本身就是一种“时间不在场”的活动,从事写作的人总是承担着一不小心就会落入孤独的高危风险。日记的好处恰恰是在巴特所说的“琐碎无用”上面,像是鸡蛋、牛奶、卫生纸的价格以及它们的供应情况,这些细微小事也许正构成了作家的生活。

布朗大学学校外墙上写着“与过去对话 它会指引你”

最后回到我这里,说了这么多,我还是写不出一篇像样的日记。有人点上一支烟,用一个抽屉一把锁把日记放了进去,这便是他的一辈子。还有的人,一直喋喋不休,他的话语过于肥大,减了肥也塞不进小抽屉,就这样悬在半空中也是一辈子。

我告诉宇凌和大雁,那天罗德岛的确诊病例上升到10205个人。病例按照邮编划分,我可以看到我家“02903”这个区域周围有351人。我忽然发现疫情的古怪之处,它会将你的现实生活变得特别虚拟。这些数字看起来离我很远,实则很近。他们都应该是距我三个街区之内的活生生的人。合上电脑之后,我踏入靛青色的夜,沿着家门口的阿姆斯特朗街踱了几个来回。走到街角的时候,我想起上周在这里碰到的那个长着银色络腮胡的伐木工,他说他就要失业了。如果他一早知道会有疫情,他去年就去亲戚的汉堡店帮忙了。无论什么光景,人还是得吃饭,不是吗?他还告诉我,我家门口那颗小树苗是他去年栽下的,“Katsura”,连香木。

伐木工提到的那棵连香木

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)