朱铭先生说:“人真多啊!”

我自己未曾有幸与朱先生谋面,但是却有近十年时间与他的作品时时相伴,我是隔着熟悉的事物和记忆看一个人的艺术和离去。

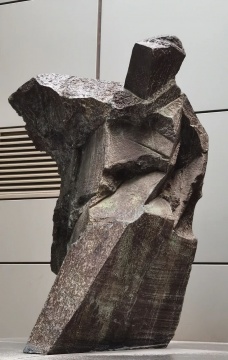

看到消息当天,我在朋友圈里po了一张旧照,那是疫情期间在汕头大学内,桑浦山下、日月湖畔拍的朱先生“人间”系列作品。这件作品独立放置在从拦湖的堤坝向湖(水库)里伸出的“桥头”上,正在长江艺术与设计学院对面,每天去学院上坡转弯就会与它相遇。

汕头大学朱铭作品“人间”系列

提供:王晓松

北回归线上多雨,一组撑伞的都市打工人,常在雨中沉默着,踟蹰、低头不语,而我总是莫名其妙地想起《悲情城市》。汕大是港台文学研究的重镇,图书馆有许多面向全校开放的文献资料,加上对那个世界的好奇,文艺方面的东西我基本上翻了一遍。后来写过几篇介绍性短文,其中就有介绍朱铭先生创作时间线的,从“太极”到“人间”——文章本身已经不忍卒读,一股学生腔,但是被触动的感觉依然还在。

“人间”系列《绅士》

看到朱先生在苗栗乡下随李金川学习民间木雕,马上联想到初识的潮汕木雕,后来有研究者说潮汕、闽南的木雕与台湾的民间木雕有近亲关系,朱先生的创作潮汕有“远亲”——我并没有研究与细究,不敢妄加评判;那个特定时空里,激发了我对20世纪下半叶香港、台湾的现代性以及同源文化在现代主义不同路线上变化的兴趣,惭愧地说,其中有当时没有意识到的粗暴民族主义动机。

朱铭“人间”系列《独坐少女》

76×43×39cm 木雕 1998

到朱先生这部分的现代问题,就要讲到杨英风,那是1970年代前后,台湾“乡土文学论战”是时代主题。“东方写意”之类的概念今天已经被极大地庸俗化了,如果回到1970年代的港台,自是另一番意味。往外就是香港的中文运动和香港现代水墨运动,往后是大陆的“寻根文化”、城乡关系问题等等,艺术与更大层面的政治、身份、文化的冲突、觉醒的关系就非常值得玩味。港台自然不同,时间前后不同,左右道路在具体语境下也有差异,无法深究,但是即使从艺术语言的演变来说,前提和背景的缺失一定有被我们自身的局限、被历史叙述遮蔽的东西。

这几年我做海外华人艺术家的访谈,接触到许多优秀的华人研究学者,他们所做的工作给我许多启示,也加深了我对遗失在世界与时代缝隙中的人与事的不安。

朱铭“太极”系列《转身踢腿》

52.5×46.7×37.8cm 木雕 1992

朱铭“太极”系列《单鞭》

94×120×180cm 青铜 1994

何香凝美术馆藏,摄影:陈卓尔

2009年,在台湾出差时特别去了趟朱铭美术馆,寒暄的细节早就忘了,只留下山坡上散落的作品的印象。我越发相信,所有真诚的观看和研究都与自我经验、感觉相关。

新北朱铭美术馆外景图

深圳华侨城汉唐大厦门口也有一组两件青铜“太极”系列,属于何香凝美术馆馆藏作品,如果上下班穿过地铁站的地下通道,都会从它们旁边经过。即使如此,每年资产盘点,都要和同事一起再查看一番。据说是第二届雕塑展时朱先生的捐赠,我又没注意它的来时路。因为贝聿铭先生的建筑,大众层面开始更多地关注公共艺术或艺术家,其中就有徐展堂支持安放在他设计的中国银行大厦的作品。之前我们看艺术家的个人故事,现在就要考虑建筑和艺术作品的关系问题,或者说艺术植入公共空间的复杂性问题了,对朱先生作品的讨论慢慢开始多了公共艺术的纬度。

“太极”系列《转身前动》

110×110×176cm 青铜 1997

何香凝美术馆藏 ,摄影:陈卓尔

作为公共艺术,汕头大学的那组群雕已经成为学校的地标,当然也有很多情节大差不差、奇奇怪怪的校园传说——至于收藏途径和选址是不是与风水有关等等我就不知道了。

作品位置开阔又隐蔽,绝大部分对着湖面群山,群雕的体量正好可以挡住自校园的视线,如果朱先生知道自己的作品是小情侣们卿卿我我的地方想必也会很开心。但是,因为有人抠(偷?)掉了雕塑上的一把伞,学校就在对面艺术与设计学院建筑上架了一个摄像头,监控工作由学院门卫江叔负责,江叔一面泡着功夫茶一面时不时瞄一眼监控器。若是情侣肢体动作过于接近雕塑,江叔就会通过房顶的大喇叭喊:请远离雕塑。当事人惊骇之下,四处张望声源,我们总是阴暗地乐见这种场面。朱先生这件作品因为与校园故事紧紧捆绑,即使不知道“朱铭”是谁的师生,也不会从记忆中擦掉。

汕头大学朱铭作品“人间系列”

来自汕头大学官网

相比起来,另外一件在体院馆的知名艺术家的作品的命运就不一样,校园BBS群起抵制之后不知道放哪儿了,其实那件很不错——公众对艺术观念的接受有时间差,也有偶然性,这才是真实“人间”吧。

“人间”值不值得,有许多考量的方式,可以是“三姑六婆”,也可以是人潮拥挤的十字路口。

1981年,从纽约回来的朱先生常对朋友说的一句话是:“人真多啊”。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)