没有年轻艺术家,只有年轻艺术

《Me in Me》,黄汉明Ming Wong,三屏录像装置,2013年

作为一个在英国受教育、现今主要生活和工作在德国的华裔血统新加坡艺术家,黄汉明的活跃完全看不到对自身身份和文化的背景因势利导,更说不上羁绊。没有经过专门训练然而却精彩绝伦的表演,看上去是对经典电影片断的再演绎,实则是他对全球化背景下城市文化的深度研究和个人性认知。在Ming那里,全球化不仅不是恶魔,而且丰富鲜活——这全赖于他年轻态的艺术方式。

这几年频繁谈论年轻艺术家、越来越多相关展览与奖项涌现的背后,无疑是兴奋满满的押注心态——大家都不愿和下一次的成功擦肩而过,可能的发现就在身边,这多么诱人!无论对策划人、评论家,还是美术馆工作者、画廊主和收藏家们,下一个曾梵志、杨福东之所以激动人心,不仅关乎可能的财富神话,也是眼光与荣耀的所在。现今阶段的年轻艺术家拥有更大的可能创造出超越前代年轻艺术家的佳作,政治猎奇式的扭曲之作能量已经削弱,年轻人的资讯与知识结构已无根本性差异。但在此背景下,年轻艺术家脱颖而出的难度毫无疑问又加大了。

事实上肯定一位年轻艺术家比肯定一位成功艺术家来说难度大多了。一位批评家去阐释刘小东、一位收藏家去购买他的作品,大致都不会错到哪里去。但你若说确然凿凿地肯定宋琨、吴笛们,纵然现阶段已经很优秀,即便已经有了一定群众,学术与市场的风险系数也还是大于方力钧们。年轻艺术家不仅有太多的不确定因素在内,也容易产生争议:他们的历史化是不是太快了?当代艺术是不是本身就不应该历史化?各种大展、大奖与大价是不是也容易产生成功的幻觉、反倒揠苗助长了?如果他/她突然放弃了艺术的工作呢?但不确定也恰是魅力的所在,由不确定到众所敬重难度更大,一开始就亲身参与更艰辛,当然它的快慰也就远胜前人树下乘凉的闲适,更富未来感和建设性。

耿建翌(1962-)《没用了》,各类物品334件

2004年上海比翼艺术中心约了耿建翌举办展览,但直到开展前一个礼拜艺术家还没有任何作品送来,也没有设计布展。开展前三天,耿建翌拿了一叠名片,给他上海所有的关系打电话,请他们将家里没有用处的东西送到展厅。原本空荡的展厅在开展前一天迅速填满,展览如期举行。

2004年上海比翼艺术中心约了耿建翌举办展览,但直到开展前一个礼拜艺术家还没有任何作品送来,也没有设计布展。开展前三天,耿建翌拿了一叠名片,给他上海所有的关系打电话,请他们将家里没有用处的东西送到展厅。原本空荡的展厅在开展前一天迅速填满,展览如期举行。

从2005年开始,艺术市场在很短的时间内发生了巨大的变化。当时拍卖场上韦嘉的画价到30万已经很让人震撼,以为疯了。但就在之后五六年间,百万级的年轻艺术家已经先后有多位登台,韦嘉、王光乐、仇晓飞、李晖、贾霭力、陈飞、郝量,等等。不是说他们的作品价值不能匹配这一价格,但要看实现这一价格所用的时间跨度,张晓刚、曾梵志是用多久走到百万阶梯的呢?没有扎实的一级市场和广泛的真心喜欢者为铺垫,迅速到来的百万高价,无论对艺术家和艺术生态来说,最终都会是迅速的不舒服和巨大伤害。价格和市场本身并无所谓好坏,有好坏高低起伏的是人心和欲望。杀人的从来不是枪,而是枪背后的人。艺术作品成为商品是在它走出工作室之后,不应成为艺术家的主战场,这对需要生存、生活的年轻艺术家来说尤其应当尽早理清楚。

从学理层面来看,我认为没有年轻艺术家,只有年轻艺术。所谓年轻艺术,就是具有创造力的艺术。从2010年开始,在工作中我也越来越多地使用“年轻艺术”这个词汇,把它视为一个准学术概念。单纯以年龄来划分艺术的弊端,仅在一些刚出校门不久、没寻到门径便已开始复制和江湖的“年轻”艺术家身即可见一斑。以前我觉年轻艺术家是年轻艺术的主体,现在我也在修正这一观点,只有作品才能决定艺术年轻与否。它关涉到艺术创作的研究性、脉络性和开放性,所有固化重复的、没有思考、没有具体矛盾困扰、展现不出感知力和精神专注力的艺术都不是年轻艺术,每一件艺术作品的产生都应该是独一无二的。

从学理层面来看,我认为没有年轻艺术家,只有年轻艺术。所谓年轻艺术,就是具有创造力的艺术。从2010年开始,在工作中我也越来越多地使用“年轻艺术”这个词汇,把它视为一个准学术概念。单纯以年龄来划分艺术的弊端,仅在一些刚出校门不久、没寻到门径便已开始复制和江湖的“年轻”艺术家身即可见一斑。以前我觉年轻艺术家是年轻艺术的主体,现在我也在修正这一观点,只有作品才能决定艺术年轻与否。它关涉到艺术创作的研究性、脉络性和开放性,所有固化重复的、没有思考、没有具体矛盾困扰、展现不出感知力和精神专注力的艺术都不是年轻艺术,每一件艺术作品的产生都应该是独一无二的。

以此出发,年轻艺术自然而然就突破了年龄的限制。专注于从自己生活,并逐渐形成自我方法和自我更新的艺术家首先应对受到重视。这样的艺术家能够将日常发生的事、自己身边的生活轻松转化成艺术作品,见一件事就能成一作,每天闲不住,艺术生活不可分,郑国谷、宋冬最为典型。他们于寻常之中看到了不同,推敲着微妙的所在,信手拈来,而不会刻意强调外在形式的完整。在同你的工作或者交往过程中似无心地的提问,常常于无声处听惊雷,给人的艺术观甚至人生观以颠覆性更新。反过来讲,太多的艺术家比当年红色经典还概念,比命题作业还无趣,无源之水难长流,点子艺术家不长久。周啸虎对生活中荒诞行为的再现、杨振中对都市压抑生活的幽默轻松化处理,都是身边艺术的好范例。年轻一些的艺术家,胡晓媛、宋琨作品的日常化、碎片化气质,将那些细腻敏感成功转化,其实是如出一辙。随着经验的积淀和与工作伙伴对话性交流的持续展开,她们的艺术能量还会进一步打开。

康海涛《镜中》,纸本丙烯2013年

如何精简今天日趋繁多的资讯与社交,如何真正做到专注、内修将是真正成就伟大的年轻艺术的重要课题。身居重庆的韦嘉、绵阳的康海涛在艺术家中显得另类而沉稳有成。

如何精简今天日趋繁多的资讯与社交,如何真正做到专注、内修将是真正成就伟大的年轻艺术的重要课题。身居重庆的韦嘉、绵阳的康海涛在艺术家中显得另类而沉稳有成。

此外,能够将中国传统中奇妙而怪诞的想象力的进行当代转换的艺术家也值得重视。虽然现在传统似乎突然成了热门,但是大部分是借着传统的空壳兜售。伪传统不在我们的讨论范围,真内化则有难度,像“后翌射日”、“夸父追日”这种很富力量的场景,明末清初的大画家萧云从、1940年代的张安治都没有处理好,生硬图解的成分更浓。今天一些艺术家不再强调文化地域限制,而是从一个共享全球文明成果的当代人生存体验出发来进行实验,梁绍基、史金淞、马轲、邬建安等已经行在路上。没有照本宣科,首先就越过了喷枪兰叶描派和灯影古幻派艺术家的照葫芦画瓢,精神的再造与切身体验感无疑更为根本。另外,郝量工作的研究性是很多以笔墨纸绢为工作对象的国画家所应重视的,将他视为新工笔艺术家是不高明的误读。郝量对古代艺术工作方式的再用、对文人精神世界和公共文化空间形成的讨论极富启发。而王光乐、康海涛以其工作过程中的重复性、精神上的高度专注于内敛,悄悄承继着传统艺术中的积墨意味和禅家境界,以平和消弭山呼海啸的快节奏与多资讯辗过带来的暴力。

今天很多很好的艺术家从年龄上和艺术储备上已经站在创作舞台的中央,价格灯光的晃眼只是外在,真正危险的显然是需要一生斗争的心底欲望。没有信念的支撑、持续终生的学习力,创造的烛光终将在舞台走秀的风光中摇曳着悄然黯淡,最终熄灭于能量的无以为继。

今天很多很好的艺术家从年龄上和艺术储备上已经站在创作舞台的中央,价格灯光的晃眼只是外在,真正危险的显然是需要一生斗争的心底欲望。没有信念的支撑、持续终生的学习力,创造的烛光终将在舞台走秀的风光中摇曳着悄然黯淡,最终熄灭于能量的无以为继。

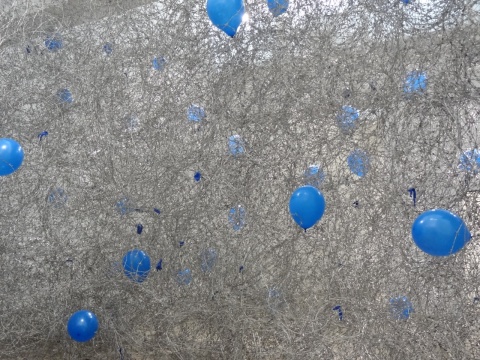

秦玉芬《美丽的暴力》八声道声音作品,2012年

秦玉芬将轻盈的气球、刚硬刺人的铁丝缠绕在一起,音乐隐然飘响,美丽与残暴纠结缠绕,难以分割。没有经过专门的艺术训练,藐视性别与年龄区分的秦玉芬多年来不断突破自己的艺术方式。

杨振中(1968-)《我会死的》,单频道录像,彩色有声,12 分钟,2000 年,完成于艺术家32岁

不同国家、不同地区、不同年龄、不同身份、不同职业、说不同语言的人在摄影机前说同一句话:“我会死的。并不是每一位艺术家都会考虑生死的命题,能够将其处理得轻松幽默则更为少见和见水准。

史金淞《琰》

逐渐加速到红热欲爆、轰鸣巨响的改装发动机挑战着观者的胆量和耐力,在人们叹服于史金淞作品的微妙与丰富的同时,他已跳出自得和对追求个人风格的迷恋,重新探讨艺术干涉社会等“老话题”。就像没有年轻艺术家一样,艺术也没有“老话题”,年轻艺术没有命题和“章法”的限制,每一件艺术作品的诞生都是具体的。

《我和我的老师》郑国谷(1970-)摄影/录像/行为 182 × 270 cm 1993 年

1993年,23岁的郑国谷以《我和我的老师》彻底抛却过去,登上了他20余年如一日的年轻艺术之途,至今仍不见尽头。“我的老师”是郑国谷在家乡阳江街上偶然遇见的一位疯子,一无所有,却无比自由。郑国谷读到他不按常理出牌的衣食住行方式背后的颠覆性提问,他说自己虽然蹲下来和“我的老师”一起大笑,但还是“没他放得开,略显拘谨”。然而,非常规能量已经接续,郑国谷之后20年如一日的持续性“无法不破,不立一法”的艺术实践不断积淀着作品的厚度:他是最早一批进行实验摄影的艺术家之一,那些由傻瓜相机拍摄的《度蜜月》的作品被很多艺术家所深深铭记;2001年,他购买了七套顶层商品房,打通连接建成自己的家,在房地产市场崛起之前已经在发问;他推动成立的阳江组致力于对传统书法破绽的寻找,并关注到向来被忽视的底层书写;他按照先锋艺术家的生活方式将教学带到酒吧,给每位学生打99分;他建于郊区的3万平米个人当代艺术实验田则经历了从天马行空、漫无边界的“帝国”到“了园”的不同阶段,耗近十年之功而至今未了,土地制度、人权、资本、想象力、艺术的边界等等均搅和在一起……很少有艺术家像郑国谷那样将自己的生活和艺术的先锋实验像如此紧密而多样地交织在一起。这位受到多方重视的艺术家既是海内外的重要大展的常客,却又始终没有离开自己出生的小城阳江,吃酒喝茶关照家人,并把身边的生活重又变成艺术。

宋琨《It’s my life》

宋琨作品的气质在细腻宁静而绚烂、忧伤冷漠而不绝望之间徘徊,似另类然而优雅温暖。她关注身边人与事,却又明显拉开着同所谓艺术和艺术圈的距离,这在她引起广泛关注的《It’s my life》个展上得到酣畅淋漓的体现。这或许同她浸淫于摇滚乐、先锋电影多年,但又欣赏欧洲古典艺术并在宋画等方面下过功夫有关。

张鼎“一场演出”展览现场

张鼎习惯于制造戏剧性的现场,并以激发观者的多种情绪为乐事。他早早就对田园式的审美与抒情表现出不满与不屑,常常不动声色地观察、考验观众耐心,更多时候甚至是似乎略带恶意和嘲弄地冷静试验,悄悄挑战着专业工作者的日常身体感受与艺术情智商高度。2014年4月30日张鼎个展“一场演出”让艺术界内外为之侧目。这个场以“演出”为名义的展览将四支极为活跃的摇滚乐队拉到了北京城乡结合地带的艺术空间,十几人的制作团队混合着数百位各色观众舞动叫嚣、嘶声力竭,混合着强劲的灯光,伏特加催生出的兴奋,搅拌开男男女女的荷尔蒙,一起甩到展墙院中,弥散半空。这个“除了开幕式,其余时间一点意思都没有”的展览,不仅让摇滚的愤怒在当代艺术的领地尽情渲泄,短暂激情过后的失落与清贫的常态也衬托着被市场与欲望侵蚀的当代艺术的愈发苍白。而张鼎也借以挥手,似毫不怜惜地同他过去的艺术彻底告别。

徐震(1977-)《喊》单频道录像,彩色有声,4 分钟,1998 年

艺术家在人流最集中的公共场合突然高声叫喊,人群匆匆的蓦然回首、惊奇疑惑,继续麻木等等,都被拍摄下来,从而成就一件经典的录像作品。从个人创作到成立一系列的艺术机构推动艺术生产的实现,徐震成就了独特的挖掘与释放年轻艺术能量的方式。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)