中国的日夜——张爱玲与陈箴

在不同的艺文杂志出现介绍陈箴外滩美术馆展览的文章,对于作品《早产》,一致解读指向这是中国无可避免的快速全球化的表征,有着莫可奈何的悲哀。这样的解读当然很快,也符合今日主流当代艺术对于“全球化议题”的标准诠释 (全球化多么有趣,所有人利用全球化的议题创作好进入主流场域,而作品讲述的观点又如此一致地缺乏个性,如此自愿”被”全球化) 。向来以“议题”来诠释,就像考生知道主流价值的标准答案一样,往既定的答案去诠释,标签贴上,快速准确,总不会错。可是像陈箴这样的作品用贴标签的方式来解读是可惜了。陈箴作品里的多元性,包容性,时空的兼存性,对于人性或一个时代状况的描写的细腻观察与深刻呈现,可多重阅读与作品可想像发酵的语言丰沛,有大的轮廓,有小的敏锐,用单一符号或标签来解读,恐怕是读不通的。或许今日我们都习惯于用最简单的标签来解读许多当代艺术议题性作品,尤其大型装置艺术更容易从意识形态的方向来快速指出作品的去向。特别是许多在海外求得成名的中国艺术家,本来,作品便经常是简明扼要的“中国元素+西方造型语言”。中国元素包括简单的议题、中国式的轮廓、或者古物、或者媒材,然后以俐落的西方造型语言的排列方式呈现,将元素与造型组装合一即成。不用费劲,聪明好看易懂,乐此不疲。当然这样的作品,目地性明显,快速使用,其背后的中国与西方的底蕴都不会太多。设计感往往大于艺术感,议题性大于精神性,静下来细细品味的时间便有限。这样的作品,往往是利用了中国议题,而陈箴的作品是深入他所熟悉的中国文化。有些作品生猛切割了中国的表象来使用,那么陈箴的作品往往是融入并深刻反映了中国的骨髓。

陈箴在外滩美术馆的展览

张爱玲说,时代的列车轰轰地往前去,人类的文明无论是升华还是浮华,也都将成为过去。陈箴的《早产》就像这样的时代的列车。陈箴与张爱玲或许都是经历过重重大时代的人。在作品里有时间上的过去现在未来,有大的不可逆的趋势的敏锐,也有渺小的个人或平常人间的观察。有批判,也有宽容与悲悯。无数人的脚踏车,曾经踏出了大街小巷,踏出了一个未来,而未来中又出现了更远又近在眼前的未来,这一层一层的路,像竹篓编织出的,像血管蔓延出的脚踏车的路,作为基垫,再生出了轰然而去不可逆的未来--然而那到底还是中国的日夜。好的作品总像预言,也像寓言。但不说教。

1996年的作品《日咒》,名字取得极好,光听取名,彷彿一个画面一股张力就要发生,这是好的艺术与文学共通的在作品里的想像力。一共由101只上海民间旧马桶组成,排排列列,整整齐齐,也端端正正的挂在如同编钟的木架上。这古老的从中国西周开始的贵族的庄严的礼乐仪式,转换到平常百姓的“生活”,一样的庄严端正。这是一种人的基本需要,本身是一种历史的流变,有些东西保存,有些东西淘汰,有些东西名存实亡物换星移,有些东西在新旧里有它必然与自然的发展脉络。在“现代编钟”里,发出的是寻常百姓洗刷马桶的声音,那或许也是一种值得尊敬的可亲的“乐”吧。现代编钟中间,是一颗巨大的球体(有趣的是,少见到作品评论将球体说成“日”或“月”,然而作品名称不已经点出了“日咒”吗?),这球体像是天边出现的,既真实又恍惚的大红日(或明亮无比的满月),那么靠近我们,像古老的咒语,悠古传来,从未消失,转递之间仍存流在我们的世界。而今日的或未来的日与月,那是无线电的声音,是网路脉络的声音,又或许陈箴活得不够长,有更多有形无形的线路,成为21世纪最主要的资讯脉络。这许多的过去、现在、未来,想必继续悠悠传唱。也从远古跨入中国的未来。便桶即“乌盆”。又再次想到张爱玲在文章《洋人看京戏及其他》里写到的《乌盆记》(冤死的鬼魂化身于乌盆向包拯申冤的故事戏曲)。张说外国人大约无法想像,乌盆在中国社会里的“生理功能”,没有那么多肮脏污秽,我想更像是一种中国民间的对于生命价值的尊敬。张的“洋人看京戏及其他”,真是从文学的角度点出了今天的中国文艺与当代艺术的现况。如果将“日咒”里的便盆解读贴上“荒谬可笑肮脏”的标签,那么这华人也或许同“洋人看中国京剧”一般了。

张爱玲的“出名要趁早”,那是因为“生命里有隐隐的威胁”。她彷彿能感受到接下来的变动,以及自身生命的荒凉,于是产生了人性与时代刻化上精准精彩之作。陈箴在艺术的创作上,这般纯粹,这般迷人,这般深刻,这般超乎许多同辈的知识的深度与灵性的敏锐度,是否也因为感受到了生命里隐隐的,或者甚至迫在眉梢的威胁。二十五岁诊断出血液疾病,二十年后逝世。这二十年间,最好的作品产出。在展览里,《震教徒农庄日记》的部分,陈箴画下了居民们的肖像,同时以中文与外文写下日记随笔。这部分的展览极过瘾,真是最真诚的“文献展”。许多的文献展如此造做与造假,最后所有的虚伪文献带领观众远离艺术的本身,成为与精神思索本身无甚相关的造型符号罢了。这里的日记,写到了西洋的看法,中国的看法,以及中医的看法,身体运行与人生哲理的看法。真是让人惊讶,这些对于中西方精深的学问与思辩,写出来不带一丝卖弄,如此深刻精深,大约是中国五四时期的,如同章诒和说的中国“最后的贵族”,他们才有的水准造诣:对东西方的文明如此饱满,对人性的价值如此尊重,恐怕今日的你我想做到这般也不易吧。(“贵族”当然不只是阶级与权势财富,那在今日是贵族的反面,叫做土豪。)展览策展人说得很好,提到了日记里关于中医理论的“平衡”,并指出“平衡”在陈箴作品里的重要性。不错,陈箴的作品是平衡的,不是符号的、标签的。他有更深刻的思维体系。然而也或许是对人生与人性抱持热情的积极的态度,完成不知何时会嘎然而止的创作生涯。

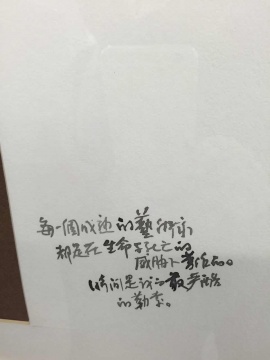

在日记的一页,陈箴写下:“每一个成熟的艺术家,都是在生命与死亡的威胁下着作的。时间是我的最严酷的勒索。”

每一个成熟的艺术家,都是在生命与死亡的威胁下着作的。时间是我的最严酷的勒索。

有一天,时间的河流冲刷了泥沙,陈箴作品的重要性,想必会再提高一个让人敬重的层面的。没关系,对于艺术家死亡的威胁是已经结束了,艺术家的艺术品有了无限的时间。 (下)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)