墨谷专栏|王端廷谈徐善循“心象绘画”

心象画到底是什么画?画的灵魂又是什么?今天,墨谷美术馆就带大家一起来跟随王端廷老师的这篇 《情与义的交织——徐善循“心象绘画”的品格》,一起来深入了解徐善循老师的绘画作品。

知名艺评家王端廷

王端廷,中国艺术评论家、西方美术史学者,自由撰稿人、策展人、独立艺术批评家。

曾赴法国巴黎第一大学(1997—1998年)、意大利罗马第一大学(2002—2003年)留学。现任中国艺术研究院美术研究所外国美术研究室主任、中国艺术研究院研究生院美术系教授、研究员、博士生导师,国家当代艺术研究中心专家委员,欧美同学会美术家协会副会长。

情与意的交织 — 徐善循“心象绘画”的品格

中国传统艺术的现代转化是一百多年来几代中国艺术家的共同使命,不同代际艺术家的群体观念和不同艺术家的个体选择构成了一百多年来的中国艺术演变史。由于中国传统艺术现代化的动力来自西方文明的冲击,甚至现代性这个概念本身就是来自西方,因此,中西融合就成了传统艺术现代化的具体体现和实现途径。从本质上看,中国传统艺术的现代化与中西融合是同一事物相辅相成的两个维度,即传统艺术的现代化是中西融合的时间维度,中西融合是传统艺术现代化的空间维度。这两个维度形成了一个横纵坐标系,每个艺术家都可以在这个坐标系中找到自己的位置,这个坐标系也艺术批评家和艺术史家判定艺术家及其艺术价值的依据。

徐善循1960年出生,1982年毕业于东北师范大学美术系,此后一直执教于高校达38年之久。像这一代所有接受过学院教育的艺术家一样,徐善循的绘画是从写实起步的,他甚至在大学毕业后不久还参加过全国美展。我国的美术学院建制移植自西方,其教学观念、方法和内容也来自西方,也就是建立在写生和写实基础上的透视、素描和色彩教学法。这套绘画教学和创作方法完全不同于建立在画谱基础上的中国传统绘画的笔墨技巧训练法。最重要的是,徐善循赶上了“85新潮美术运动”,那是一个思潮激荡、观念巨变的时代。从表现主义、超现实主义到抽象艺术、抽象表现主义等形形色色的形式主义艺术,从达达主义、波普艺术到装置艺术、行为艺术等各种各样的观念主义艺术,从现代主义到后现代主义,西方20世纪所有艺术样式一股脑地同时涌入我国艺坛。正如有人所言,20世纪80年代的中国艺术家用十年时间走完了西方现代艺术一百年的历史。正是在“85新潮美术运动”时期,徐善循毅然决然地抛弃了学院派的写实主义观念和手法,而热情投入到现代主义艺术的怀抱。

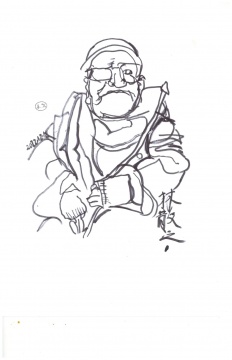

《速写》系列

虽然毛笔、水墨和宣纸是徐善循最常采用的绘画工具和材料,线条是他最主要的造型手段,但借助这些看似简单的艺术媒介和语言,徐善循却能建造出一个丰富多彩、变化多端的艺术世界。徐善循是一个与时俱进、不断求变的画家,在进入抽象主义的“心象绘画”之前,从题材到语言,他的绘画经历了多次蜕变。这种蜕变以系列化创作的方式呈现,“线体系列”“速写系列”“附体系列”和“招魂系列”铺就了一条脉络清晰的蜕变之路。不过,这些系列并不完全是彼此分割的,其中一些系列在时间上是相互重合的,也就是说,徐善循同时进行不同题材和不同语言的绘画创作,通过深入研究、稳扎稳打的方式,步步推进自己的绘画创新之路。

《线体系列》

《速写系列》

《附体系列》

《招魂系列》

在徐善循的系列绘画中,被他本人冠之以“万物一体”总标题的将女人体与山体重合在一起的绘画作品给我留下了深刻的印象。这种将两个或两个以上的形象重叠在一个画面的做法叫做“透明法”。在本人所掌握的艺术史知识中,是法国立体主义和达达主义艺术家弗朗西斯·毕卡比亚(Francis Picabia,1879-1953)最早采用了这种技法描绘重叠的人物、动物和植物形象。后来又有一位名叫雷蒙·饶可让(Raymond Georgein,1920—2005)法国画家采用透明法创作了大量以女性肖像和人体为主体并辅以文字和乐器等各种形象的钢笔画作品,他曾于1987年5月5日至17日在中国美术馆举办个展,引起轰动。本人当时作为《中国美术报》记者采访过他,并在该报发表过评论文章,后来本人还为他专门撰写并出版了一本书《迷狂的独行者——雷蒙·饶可让的绘画艺术》(上海文艺出版社1996年4月出版)。在中国画家中,除了徐善循,还有一位名叫陈源初的美籍华人画家采用过这种透明法进行油画和水彩画创作。徐善循是第一个将透明法应用到水墨画创作的画家,而且,他用透明法绘制的这批“万物一体”作品在构思上是极为巧妙的,通过将女人体与山脉生动地叠合在一起,作品对“天人合一”和“大地母亲”的寓意进行了直观而形象化的呈现。

《万物一体》系列

徐善循的抽象绘画不是一天之间突然产生的,而是经过了一个从具象到半具象,再到抽象的演变过程。虽然不管是风景还是人物,他的绘画全部来自写生,但他的写生不是再现现实,而是现实的提炼。也就是在对自然物象不断简化的过程中,他的绘画自然而然地步入了抽象世界。换一句话说,他的抽象绘画不是外在因素强加的产物,而是在他自己的艺术之树上自发结出的果实,这也符合抽象绘画产生的逻辑和规律。

《万物一体》系列

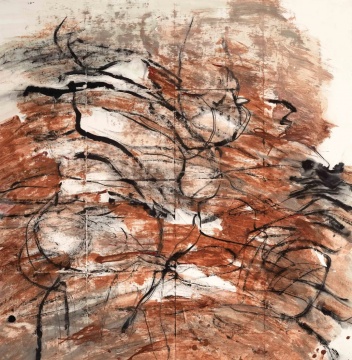

徐善循将自己的抽象绘画命名为“鸿蒙系列”,该系列开始于2023年。经过十多年的锤炼,这类创作已臻成熟。“草木灰线”是徐善循发明的用于创作抽象绘画的材料和形式,通过这种独特的材料和形式,他创造了一种新颖别致的抽象绘画风格。黑白线条依然是这类抽象绘画造型的骨干,而作为画面的背景或基底,徐善循采用了包括水墨晕染、油彩厚涂和丙烯滴洒在内的各种手法,营造出一种宇宙苍茫、鸿蒙未开的超现实意境。

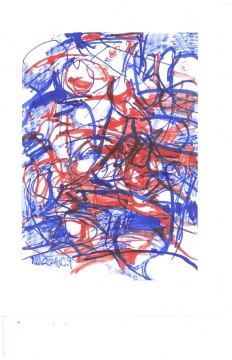

《草木灰线》系列

“心象绘画”是徐善循给自己的抽象绘画所取的别称,应该说这是一个高度符合其抽象绘画性质的定义。早在十几年前,本人曾用“心象”和“智象”两个概念分别阐释西方现代抽象绘画中既相互对立又相互依存的两大类型“抒情抽象”和“几何抽象”,指出前者来自于画家之心而作用于观众之心,也就是说,建立在心理学基础上的“抒情抽象”关乎人的喜怒哀乐的表达和共鸣;而后者则来自画家的大脑而有益于观众智慧的提升,换一句话说,以数学为依托“几何抽象”旨在揭示宇宙万物内在的规律和秩序。但是,就徐善循的抽象绘画而言,这里的“心象”还不仅仅是“抒情”,而是还带有“写意”的因素。我们知道,在汉译英的过程中,中西学者通常将中文“写意”翻译为英文“expression”(表现)。而作为一个中国画家的抽象绘画,徐善循的“心象绘画”恰恰就是“抒情”与“写意”相结合的产物。

《鸿蒙》系列

这也是包括徐善循的“心象绘画”在内许多中国抽象画家的作品不同于西方“抒情抽象”绘画的显著特点。何谓“抒情”?抒情就是抒发艺术家内心的情感。何谓“写意”?写意就是表达艺术家的心愿。具体考察徐善循的“鸿蒙系列”绘画作品,我们可以清晰地分辨出“抒情”与“写意”的构成因素及其功效。从徐善循画中那些或流畅或凝滞的线条,以及黑白灰红黄蓝等不同色彩的运用,都可以看出他创作该作品时或舒畅或郁闷的情感状态;而画中那层次丰富的空间和幽深苍茫的意境则将他超越凡尘、志存高远的意愿表露无疑。“写意”虽然弱化了“抒情”,使得徐善循的“心象绘画”不像西方抒情抽象特别是抽象表现主义绘画在抒发情感方面显得那样强烈,却让他的作品比西方抒情抽象绘画具有更耐看更耐人寻味的魅力。对于徐善循来说,中西融合不仅仅是一种观念,而是具体体现在每一条线的描绘、每一块色彩的运用以及整个画面结构布局的安排上,体现在情与意的相互交织和精心配置上。通过经年累月、殚精竭虑地追寻,徐善循为世人建造了一座寄托情感、安放心灵的精神乌托邦。

《众生结界》系列

从写实到抽象,是一个画家能够跨越的艺术宽度的极限,徐善循已经成功地完成了这一跨越。对于他来说,剩下的目标是不断发掘艺术的深度,因为人心像宇宙一样,无限幽深,需要艺术家永不停歇、永无止尽地探测。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)