直击卡塞尔文献展的62年 中德携手“文献展的神话”

阳春三月的第一天,由中央美术学院艺术管理与教育学院院长余丁、柏林自由大学文化与传媒学院院长克劳斯·西本哈尔(Klaus Siebenhaar)共同策划的“文献展的神话——阿尔诺德·博德与他的后继者们”在中央美术学院美术馆拉开序幕。展览展出了卡塞尔文献展60年发展历程中作品和文献近三百组,不但是中德建交45周年的首个重要活动,也是一次关于“展览的展览”,让中国观众第一次真正触摸“文献展”这个陌生的概念。

展览现场

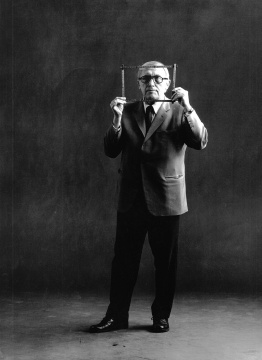

卡塞尔文献展创始人为阿尔诺德·博德,他在1955年经历二战伤痛后的废墟之上创建了文献展,并亲自参与策划了前四届卡塞尔文献展,并且关注点均以现代主义为核心。直到1972年第五届文献展,时任伯尔尼美术馆馆长的哈罗德·泽曼出任策展人,并第一次推出了当代艺术。从此历届文献展策展人都不同,并且策展人拥有绝对的权利,卡塞尔文献展也开始紧跟当代艺术发展的脉络。

卡塞尔文献展创始人阿尔诺德·博德

展览的起点,阿尔诺德·博德的“房间”

此次展览也得到了德方的大力支持,卡塞尔市长、德国驻华大使馆文化参赞及卡塞尔资料馆馆长、阿尔诺德·博得前助理等人均出席了此次展览。在展览开幕之前,德国驻华大使馆文化参赞郝志强(Enrico Brandt)介绍道:“中央美术学院与卡塞尔文献展组织方也将伴随展览展开可持续的合作:卡塞尔文献展官方网站与中央美术学院艺讯网的合作暨共同开发‘卡塞尔文献展中文网’,以及在中央美术学院设立‘卡塞尔文献展研究中心’。”

展览现场

第五届文献展豪斯·鲁克作品《绿洲七号》

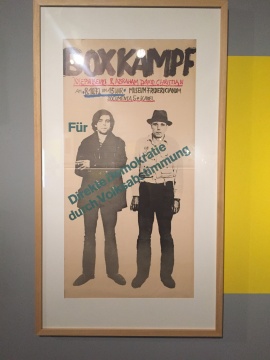

博伊斯在第五届文献展上开始出现

第七届文献展相关图片

第十三届文献展,威廉·肯特里奇作品《拒绝时间》

展览从“阿尔诺德·博德的世界”为序。依次按时间顺序展开“重建”(1-3届文献展,战后博德策划的关于现代主义的展览)、“转型”(4-6届文献展,策展人更替,博伊斯等前卫艺术家出现在艺术圈视野)、“一切皆可”(7-9届文献展,以博物馆为载体,展览空间变为“体验空间”)、“国际话语”(10-13届文献展,国际政治形势发生改变,文献展正式成为一部“地方的全球化历史”)这几个篇章,并以照片资料、影像、装置、架上绘画等形式的原作加以呈现。据悉,很多作品是第一次从卡塞尔文献展资料馆走出来。这些难得的一手资料,不但给观众极为震撼的观展体验,也是卡塞尔文献展主办方一次巨大的突破,对学术界挖掘文献展62年历史更具有实质意义。

左:2012年第十三届文献展,颜磊参展作品《有限艺术项目》

右:2007年第十二届文献展,艾未未作品《模板》、2007年第十二届卡塞尔文献展,艾未未带领1001个中国工人去卡塞尔

右:2007年第十二届文献展,艾未未作品《模板》、2007年第十二届卡塞尔文献展,艾未未带领1001个中国工人去卡塞尔

2012年第十三届文献展,宋冬作品《白做园》

展览现场的电子屏幕观众可以亲自触摸,并且历届文献展的资料都可以查阅

观众与卡塞尔文献展,这部分展示了以往文献展的门票、手册、观众观展的图片

展览将持续至3月31日结束。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)