第二届中国油画学会双年展 思想“在场”

8月16日,“第二届中国油画双年展”在中国美术馆开幕,展览由中国油画学会、中国美术馆联合主办,中国油画学会主席许江、中国美术馆馆长范迪安、艺术家尚扬担任策展顾问,中国美术馆策划研究部主任张晴、北京服装学院教授王焕青担任策展人。本届展览筹备半年有余,主题确定为“在场”,是对第一届“在当代”基础上的深层推进。

开幕式由尚扬主持,詹建俊发言中

展览现场

罗工柳的夫人也来到了现场

本届展览的参展艺术家年龄跨度大,包括了上世纪40年代末至70年代的年轻艺术家群体,但论资排辈并非展览策展的依据。同时,这不是明星艺术家的群展,从未接受过学院教育的艺术家也在名单之列;却也不是固定为写实或抽象等某一艺术风格类型的展览。上一届展览强调当代油画在艺术语言方面的独特性,许江表示,今年是全国美展年,成熟、巨幅的作品在层层评审中力求做到面面俱到,相比之下,油画双年展的学术性促发策展人、艺术创作者、公众去深入思考,思考画面背后的艺术坚守为何,在图像泛滥的时代,谋求文化自觉与自立,将创作引向更内在的思考才是至关重要的。策展人王焕青也从舆论时代媒体报道等角度讨论“思想”对于艺术发生及推广的意义,比如,“大众是否需要和接受媒体报道的展览活动?”、“观众又在多大程度上认同艺术家的思想?”

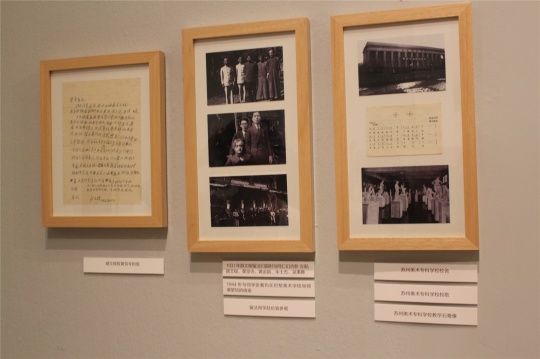

董希文手稿

洪凌作品

吴大羽作品

韦尔申手稿

孙逊的手稿、草图

王玉平小幅作品

王流秋作品

黄觉寺个案现场

刘小东作品

马树青作品前的观众

艺术家工作室随机抽象

本届展览所展出的作品小尺幅作品居多,包括大量草图、手稿、笔记、日常用具、书籍画册、书信资料,甚至艺术家创作工具箱等等。作品以“历史之场”、“生活之场”及“突围之场”三部分阐释“在场”,着重讨论艺术创作与时代、社会、生活的关联。每一个单元中的参展艺术家在展厅中构成独立的“个展”,策展团队采取个案研究的方式诠释相关板块的“在场”。在对于1949年以后历史的研究中,艺术家名单包括董希文、罗工柳、詹建俊、钟涵等老先生,比如,董希文参展中的三件草稿于展览开幕前一天才由家属送达美术馆,据介绍其中的一件草稿还曾经有专门的文章发表,展览还原了艺术家创作之初的思考过程甚至内心纠结,鲜活地提供了一种“在场”。刘小东、毛旭辉、杨参军、韦尔申等艺术家作为改革开放后的艺术教育者,学院对他们而言是重新的出发点,是其各自的生活“在场”。被岁月的烟尘掩盖的艺术家如黄觉寺、王流秋等也出现在本单元,其中黄觉寺的作品是首次在中国美术馆亮相。“突围之场”中的年轻艺术家携作品在同一场域参与对话,其中吴大羽有多件小幅作品参展。策展人张晴认为,“在场“不是一个原点,策展团队希望通过分析研究不同领域的“在场”,构建出可以放眼整个当代艺术的起点。

展览持续到8月26日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)