中国当代影像艺术年鉴 2023 年度报告正式发布!

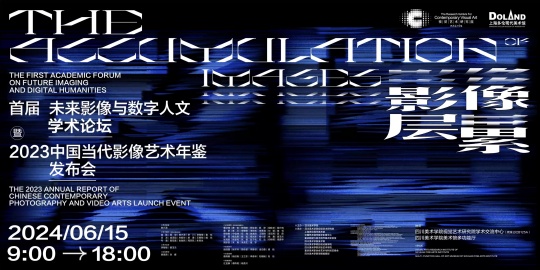

由上海多伦现代美术馆发起的“中国当代影像艺术年鉴”项目的2023年度报告已于6月15日在四川美术学院“影像层累”首届未来影像与数字人文学术论坛暨2023中国当代影像艺术年鉴发布会活动现场对外正式发布。论坛由四川美术学院主办,四川美术学院视觉艺术研究院与上海多伦现代美术馆以及相关单位共同承办。

四川美术学院副院长王朝刚开幕致辞

上海多伦现代美术馆馆长曾玉兰与四川美术学院视觉艺术研究院院长李敏敏在发布活动现场签署馆校合作协议

中国当代影像艺术年鉴 2023 年度报告发布现场,执行总监施瀚涛作主题报告

本次论坛主题借用了历史学家顾颉刚的“古史层累说”,这一学说旨在揭示古代历史传说的发展和演变过程,强调了历史认知随时间推移而变化的特点,并指出了在研究古代历史时,需要关注和了解这些传说的起源和演变过程,而非仅仅依赖于后人的记载和解释。

只有日积月累、长久而深入地层层累积,才能逐步发现,洞见未来。“中国当代影像艺术年鉴”由上海多伦现代美术馆2023年发起并主办,是一个以中国当代影像艺术实践的第一线观察和资料收集为基础,开展现象分析与整理,进行文献及作品的展示与交流的平台。年鉴力求日积月累、长久而深入,通过稳定而有效的工作机制,逐步发展成为中国当代影像艺术最全面而详细的文献库。最终将以线上及线下的文献库、出版物、展览及衍生活动等各种形式及时反映中国影像艺术的最新实践和成果。年鉴的工作,既是当代的记录,也是历史的书写,其要义也在于为今天留存档案,为未来提供史料。

上海多伦现代美术馆与四川美术学院视觉艺术研究院在发布活动现场签署了馆校合作协议,正式建立起“中国当代影像艺术年鉴”(以下简称年鉴)西南地区工作站点,未来双方将围绕年鉴项目展开深入的合作,将陆续开展年度展览、影像研究及收藏计划、视觉档案建立、放映计划、学术出版等系列活动,搭建更为宽广的影像艺术学术研究与资源共享平台。本次发布活动分为三个版块展开:《2023年中国当代影像艺术年鉴总体发布及现场学术观察报告》《层累及未来:关于当代影像艺术的研究视角及方法》《影像制造与未来想象》。

《2023年中国当代影像艺术年鉴总体发布及现场学术观察报告》由年鉴顾问、复旦大学新闻学院教授顾铮担任评议人,由上海多伦现代美术馆馆长曾玉兰主持。首先由年鉴的执行总监施瀚涛做了主题为《地方与讲述——中国当代影像艺术年鉴(2023)》的报告:年鉴在2023年度共采集到了1778件作品,年度学术活动2118余场,学术文章百余篇,涉及828位艺术家,在此基础上,年鉴工作组将会以“地方与讲述”为主题,摘取其中260件作品作为年度观察的对象,最终将会在年度出版物中呈现出100件与主题相关的作品,其中的部分作品也将进入年鉴相关的展览、工作坊和研讨活动中。施瀚涛在发言中指出中国当代影像艺术年鉴将会在每届提出1-2个主题作为当年影像艺术的研究和观察的切入口,并期待在长期的积累过程中,为未来的影像艺术研究者提供今天的艺术实践的生动现场以及深入研究。

上海多伦现代美术馆馆长曾玉兰

中国当代影像艺术年鉴顾问、复旦大学教授顾铮

关于本次年鉴的主题,中国当代影像艺术年鉴执行总监施瀚涛认为“在哪里”是观察、分析和理解当代艺术实践的有效途径。纵观目前收集到的作品,一方面在主题、媒介和手法等方面呈现出极大的丰富性,与全球范围内的相关领域的实践几乎完全同步;另一方面,又呈现着中国艺术家面对的特定社会现实与个体境遇,传达着独特的美学趣味或媒介偏好。这里的“地方”并非特指场域性创作或社区介入类艺术中涉及的具体地点,而是指艺术家在作品的表征空间中呈现的实在或想象的、现实或理论的、可见或不可见的位置。

“中国当代影像艺术年鉴·西南工作站”的负责人,中国艺术创作数字影像中心学术专员刘媛

“中国当代影像艺术年鉴·西南工作站”的负责人,中国艺术创作数字影像中心学术专员刘媛分享了《边界与重合——关于2023年当代影像艺术西南及华中地区的描述》。作为2023年中国当代影像艺术西南地区工作站调查者,以西南地区的影像艺术生态为出发点,重点关注由西南地区高校、艺术机构开展的关于2023影像艺术的关键事件、重要活动、学术课题,研究论文以及艺术家群体、个案的追踪,梳理并描述出西南地区影像艺术创作的状态。

年鉴工作委员、北京电影学院摄影学院副教授朱炯

年鉴工作委员、北京电影学院摄影学院副教授朱炯以《观察与分析2023当代影像创作中的重点词“历史”》为题,分享了她对当代影像创作中关键词“历史”的观察与分析。重返历史的影像,也即通过重返历史空间、重现历史物件、重现历史作品、重启历史材料与语言等创作方式,甚至虚构历史,在历史的空间中展开与时间的对话。针对2023影像年鉴中收集到的作品之中呈现的语言进行了分析,并强调了摄影不可丧失的本体是“记录当下”,亦是为未来书写今天的历史。

“中国当代影像艺术年鉴·长三角工作站”的负责人,浙江工商大学艺术设计学院副教授祖宇

“中国当代影像艺术年鉴·长三角工作站”的负责人,浙江工商大学艺术设计学院副教授祖宇以《视角的互联:关于长三角区域的图像研究及其文化探索的几种方法》为题,聚焦2023年度“中国当代影像艺术年鉴”长三角影像发展形态调研及其数据信息可视化演示,针对调研中覆盖的300余件当代影像艺术作品,梳理出“个体记忆”“身份构建”“家庭历史”“自然生态”“城市景观”“数智科技”等议题,旨在以影像研究为路径探索“长三角一体化背景下”文化艺术发展的三重维度:“区域优势”“成长路径”“发展模式”,提出“新媒介创新”“新技术应用”和“新观念对话”已构成长三角地区当代影像艺术创作的主要力量。特别是在媒介创新上,已鲜明体现出传统工艺与数智技术碰撞交融的趋势,这在一定程度上也反映了相应地区艺术资源的分布状况和文化形态的发展特色。

年鉴工作委员、中山大学新闻传播学院副教授郑梓煜

年鉴工作委员、中山大学新闻传播学院副教授郑梓煜以《实验室、嘉年华或美术馆——新媒体与当代艺术展览的一种反思》为题,针对近年来部分当代艺术展览中存在的纯粹追求感观刺激的技术滥用、空间夸大与过度阐释,反思新媒介的复杂实践对当代影像艺术年鉴的筛选与评价标准的潜在挑战。

年鉴工作委员、上海市美术馆协会副秘书长、上海多伦现代美术馆副馆长顾佳君

年鉴工作委员、上海市美术馆协会副秘书长、上海多伦现代美术馆副馆长顾佳君分享了题为《2023年上海艺术机构观察--以影像艺术为线索》的讲话。他指出,上海是中国当代艺术生态中最为丰富和活跃的城市,美术馆、画廊、博览会等不同类型的机构,在其运营和艺术项目实践的过程中都会不同程度地涉及影像艺术作品。分享则就年鉴项目对2023年上海地区艺术机构的观察,呈现不同机构的影像艺术发展状况。

《层累及未来:关于当代影像艺术的研究视角及方法》本版块由年鉴的执行总监施瀚涛主持,年鉴顾问、北京大学教授朱青生担任评议人,主题发言嘉宾均就各自研究领域展开。

年鉴顾问、北京大学教授朱青生

年鉴顾问、北京电影学院教授张献民

年鉴顾问、北京电影学院教授张献民以《回购的图像——影像构建的地方史及其缺失》为题,从个人、企业、公立机构财富增长引发的回购潮流,这股潮流从古董开始波及了图片和影像领域,如深圳越众历史影像馆收购的1910-1920年间闽粤海关的影片;又谈及个人或机构项目对旧图像在海外的收购、收藏、记忆建构,如有关于延安的活动影像相关内容的回购,分享了影像机构对于中国历史集体记忆影像数据的收藏及体系的建构的思考。

谢子龙影像艺术馆艺术总监,中国美术学院跨媒体艺术学院研究员董冰峰

谢子龙影像艺术馆艺术总监,中国美术学院跨媒体艺术学院研究员董冰峰作了题为《身体·宇宙:共同生活的艺术》的发言,发言以他近年参与策划的“集体三部曲”系列展为主要内容,探讨今天的策展实践如何回应社会关切。当代艺术应积极理解并参与社会议题,在调整和推动艺术实践主题的过程中,寻求动态知识生产的可能性。

同济大学人文学院副院长,哲学系副教授赵千帆

同济大学人文学院副院长,哲学系副教授赵千帆分享了《影像宇宙中的尘埃:数字时代的影像民粹主义及其后果》的主题发言。他指出,数字技术与网络的发展,使全球社会进入一个“宇宙化”的阶段。这不仅体现在“行星”或“生物圈”概念与公民社会、全球市场概念的融合,也体现在个体的社会属性与非人类对象(人物、行动者网络、赛博格、VR或AR人物)、非现实对象(克苏鲁、异次元、元宇宙)的交错。宇宙被影像化,影像也似乎构成了一个宇宙。但这实际上是一个“企业宇宙”,它的另一极是虚拟技术与人工智能正在创造出的影像无产阶级,他们集体生产的影像构成了宇宙,但他们自身的实存却像无法成像的尘埃一样漂浮在可见性的光谱之外,唯有在一种“影像民粹主义”风暴中依稀可辨。影像民粹主义是技术图像装置这个基础设施的意外结果,对此,要发展出一种新的技术美学来加以批判。

四川美术学院视觉艺术研究院院长、教授李敏敏

四川美术学院视觉艺术研究院院长、教授李敏敏分享的主题是《影像所在——数字化时代下关于影像的一些思考》,谈及数字化是当代影像最为重要的时刻,使用数字技术进行捕捉、生成、编辑、存储以及传播,极大地改变了影像艺术的创作和体验方式。移动数字设备和应用程序的普及简化了影像创作的过程,社交媒体和流媒体平台的出现则极大地扩展了影像的全球传播范围,而当下人工智能技术的进步,更是为影像带来了丰富的创作可能和挑战。在这个数字屏幕时代,影像艺术何以幸存?这迫使我们需要召唤新的美学予以回应。

中央戏剧学院副教授、美凯龙艺术中心总监杨北辰

中央戏剧学院副教授、美凯龙艺术中心总监杨北辰以《“火的电影分析”:作为媒介的温度与影像热病》为题,围绕影像历史对“火”的执迷展开。该报告试图将温度理解为一种媒介形式,并透过一种新物质主义的视角,梳理了运动影像与温度/火之间的关系。他从影像史与艺术史中的若干案例出发,尝试展开一种理论想象,即“火”不仅是影像表现的对象,亦是其物质性基础甚至某种本体论形式。

在《影像制造与未来想象》环节,由四川美术学院美术馆学术部主任宁佳主持,由胡介鸣、缪晓春、费俊、李勇政、郑达、吴珏辉这六位艺术家从各自思考及创作实践角度展开,本场讨论由《艺术当代》《公共艺术》杂志副主编吴蔚、中山大学新闻传播学院副教授郑梓煜担任评议人。

四川美术学院美术馆学术部主任宁佳

《艺术当代》《公共艺术》杂志副主编吴蔚

中山大学新闻传播学院副教授郑梓煜

艺术家、上海视觉艺术学院教授胡介鸣

艺术家、上海视觉艺术学院教授胡介鸣以《新技术语境下的影像叙事逻辑》为题,探讨了技术更新时代中影像在表现方式的显著的变化,并通过创作实践案例分享,展示了日益多元的影像美学特征和体验感知。

艺术家、中央美术学院教授缪晓春

艺术家、中央美术学院教授缪晓春则以《我还能做什么?》为题,分享了在人工智能浪潮里,作为艺术家的思考和创作方面的可能性。

艺术家、中央美术学院设计学院“艺术与科技”方向教授费俊

艺术家、中央美术学院设计学院“艺术与科技”方向教授费俊分享的主题是《新媒体艺术与人工智能:创作者的边界》,谈到由AI赋能的人机协同将成为未来艺术设计实践中的一种常态。今天再讨论是否该在艺术中使用人工智能已经没有任何建设性的意义,研究如何与人工智能以及其他新兴技术的协同来延伸人类的创造力才是对当下以及未来有建构性的工作。

艺术家李勇政

艺术家李勇政则是《我的行动与思考》为题,分享在其创作当中,无论是装置、影像、绘画或者长期互动性作品,努力地从底层经验出发,保持一种很清晰的角度,即对生命、人性的关注,同时注重对作品产生的背景与场所的选择,并谈及当下创作面对问题与对影像艺术未来的想象。

艺术家、华中师范大学美术学院院长郑达

艺术家、华中师范大学美术学院院长郑达以《机器艺术与机器图像》为题,围绕“机器艺术与机器图像”的主题,通过低科技艺术实验室的机器艺术作品,探讨机器在艺术创作中的角色及其对图像生成的影响。案例作品展示了机器如何通过数据处理、传感器和算法生成独特的视觉表达,思考“数字生命”与“自然生命”之间相互驯化的过程,揭示机器在艺术创作中所带来的新视角和可能性。

艺术家、中国美术学院跨媒体艺术学院教师吴珏辉

艺术家、中国美术学院跨媒体艺术学院教师吴珏辉以《时空编辑》为题,探讨了在某些语境下,与其说是在创作,不如说是在创造性的编辑关系。时间与空间、局部与整体、链接或断开、激活或屏蔽……像素构成屏幕,屏幕作为日常生活重要的信息媒介,如今在个人空间和公共空间的覆盖率越来越高,已然成为一种现实表皮。UFO媒体实验室希望通过一系列作品来反思并重置屏幕与建筑、空间、城市、自然以及人的关系:屏幕,既是表皮也是内核围绕“与像素有关的时空关系”。

当日,在“影像层累”首届未来影像与数字人文学术论坛暨2023中国当代影像艺术年鉴发布会系列活动中,还举办了《数字人文视域下当代艺术研究的路径更新》,参与嘉宾为王朝刚、鲁虹、杨小彦、夏莹、任海、周宗凯。《未来影像与数字人文:预见与共生》,参与嘉宾为周彦华、杨光影、张扬、黄彦、姚鑫、张海超、宁佳伟、胡佳艺、符周阳、杨彪、李扬帆,这一系列围绕“影像层累”主题展开的讨论,为中国当代影像艺术领域提供了多维度的观察与思考视角。

“影像层累”首届未来影像与数字人文学术论坛暨2023中国当代影像艺术年鉴发布会活动论坛部分嘉宾合影,2024年6月15日,四川美术学院美术馆。

从左至右:郑梓煜、李敏敏、祖宇、李鲁鄂、林欣、吴珏辉、施瀚涛、赵千帆、吴蔚、胡介鸣、杨小彦、鲁虹、王朝刚、缪晓春、曾玉兰、郑达、费俊、杨北辰、朱炯、董冰峰、李勇政、顾佳君、宁佳、刘媛

项目背景介绍

“中国当代影像艺术年鉴”由上海多伦现代美术馆 2023 年发起并主办,是一个以中国当代影像艺术实践的第一线观察和资料收集为基础,开展现象分析与整理,进行文献及作品的展示与交流的平台。年鉴力求日积月累、长久而深入,通过稳定而有效的工作机制,逐步发展成为中国当代影像艺术最全面而详细的文献库。最终将以线上及线下的文献库、出版物、展览及衍生活动等各种形式及时反映中国影像艺术的最新实践和成果。年鉴与全国范围内的研究者和创作者开展合作,尤其会以部分高校的艺术史论专业为依托,形成一个广泛的工作网络,以及共同生产和分享的机制。年鉴顾问委员:朱青生、张培力、顾铮、张献民、曾玉兰(按年龄排序);由施瀚涛担任执行总监;专业工作委员:朱炯、刘媛、顾佳君、郑梓煜、祖宇(按年龄排序)。

2024年4月,中国当代影像艺术年鉴(以下称年鉴)春季系列学术活动全面开启,先后举办了:【论坛】捕获幽灵——面对影像艺术的机构策略,【论坛】中国当代影像艺术年鉴·2023长三角状况报告发布,【展览】《影像多伦——馆藏影像作品》(展出地点:影像上海艺术博览会C03展位),以及【对谈】未来图像创造者(对谈地点:影像上海艺术博览会·对话厅),以上活动从多个维度全面推进了年鉴的工作。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)