从No.223的摄影表达看2000年代中国与“私摄影”的跨界发展

展览现场

自1970年代后期起,中国逐渐萌发出以个人视角为出发点、同时关注他者与社会关系的艺术性摄影表达。1980年代初期,摄影领域掀起“新浪潮”,而在80年代后期至90年代期间,摄影进一步发展为更具实验性的艺术表现形式。年轻摄影师们逐渐与体制和主流保持距离,开始组织自主创作与展览活动。进入2000年代,伴随当代艺术整体的迅速国际化,摄影表达也迎来了新的发展阶段。

展览现场

来自广东汕头的林志鹏(No.223)自2003年起,在杂志工作之余,借助当时中国相对自由的互联网空间,展开了结合文字与图像的个人化、实验性创作。他持续拍摄城市生活中的身体、情感与亲密关系,并自行编辑出版ZINE,赢得同龄年轻人的广泛共鸣,也影响了一批开始拿起相机创作的人。这种创作实践被视为2000年代以来中国摄影表达的重要方向之一。

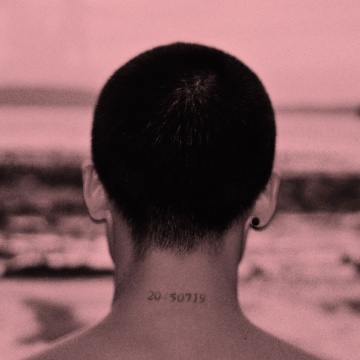

编号223,《Grand Amour, Meimei》,2018,艺术微喷。图片由艺术家提供。

No.223的摄影作品常被认为具有“青春群像”的印象,但其核心是对“日常风景的记录”与“关系性的注视”持续二十余年的实践。他的拍摄对象多为朋友或熟人,通过反复出现的身体、视线、生活中的小物件与动作,静静又强烈地捕捉身体距离与情感波动的细微变化。这种创作取向与日本“私摄影”的发展谱系存在联系。1970至80年代,以深濑昌久、荒木经惟、森山大道等人为代表的摄影师们,将内在情绪、爱、家庭等主题以直白的方式展现。而1990年代以后,日本摄影逐渐远离“内心暴露”或“作为记录的确切性”,将重心转向“与他者的关系性”、“共在性”,以及“流动的时间感”。

编号223,《破坏性流体》2023,艺术微喷。图片由艺术家提供。

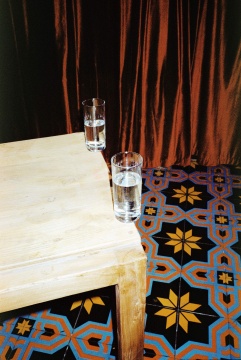

编号223,《桌与杯》2017,艺术微喷。图片由艺术家提供。

编号223,《花色的悬疑》2021,艺术微喷。图片由艺术家提供。

这种变化,也得益于如《写真新世纪》《Parco Urbanart》等青年艺术家发掘项目,以及日本特有的摄影杂志和摄影集文化等都市型文化环境的支持。这些平台不仅是新人登场的场所,更承担了“新的个人表达 = 当代现实”的社会文化期待,并与当时感性的变动密切相关。在这样的制度支持下,摄影逐渐远离作为“报道”或“记录”的客观性,转而被评价为一种“现代性”的表达方式,能够处理“自我与他者”“关系性与感知”“身体与时间”等柔性而模糊的领域。

编号223,《北京春醒#10》2023,艺术微喷。图片由艺术家提供。

编号223,《北京春醒#2》2022,艺术微喷。图片由艺术家提供。

编号223,《Roe Container》2021,艺术微喷。图片由艺术家提供。

相比之下,No.223的表达实践出现在2000年代初期中国尚未建立起相关制度与平台的环境中,他通过时尚杂志、个人博客、ZINE等自主手段,自发开展创作。这些作品并非在制度支持下产生,而是在不同条件下,以对身体接触与亲密性的敏感注视展开,不流于感伤性消费,而是通过胶片的方式细致记录关系的变迁与积累。No.223的观看视角深受中国城市变化与社会感知转变的影响,在日益匿名化的城市生活中,他试图保留身体与情感的轮廓。他的作品中呈现出一种可称为“关系的风景”的诗意视觉,但这并非将关系性模糊化,反而更具体地凸显了每一位被摄者所具有的身体性与情感性的存在。

编号223,《木子》2023,艺术微喷。图片由艺术家提供。

在当今视觉信息被SNS与影像媒体极速消费的时代,No.223的作品依然细腻地捕捉人与人之间的接触、空气的质感与沉默的时光。他通过摄影记录关系的存在,展现出一种不被消费、而是被长久保留的态度。在一个关系与身体感知逐渐模糊的时代,他的表达旨在重新夺回视觉的强度,并以此确立一种深植于中国城市文化与社会现实的独特观察角度。他的实践为2000年代以来的中国摄影指示了一个重要的方向,同时也成为关于关系性书写与持续性探讨的当代表达。

艺术家

林志鹏(编号223)

编号223,本名林志鹏,1979年生于广东汕头,现居北京。摄影艺术家、写作者、独立出版人,也是多重身份转换中的冷静观察者,凭借影像和写作记录身边的人与事,探索形色、生活和成长的种种。

编号223的作品曾在国内外多个艺博会和美术馆展出,包括Paris Photo Fair、Unseen Amsterdam、Photo Basel、哥本哈根摄影节,ICP纽约摄影中心、MEP欧洲摄影馆、西澳美术馆、斯图加特州立美术馆等。近年个展也在包括美国特拉华当代艺术馆、温哥华Canton-Sardine Gallery、东京Akio Nagasawa Gallery、乌尔姆The Walther Collection、巴黎In Between、纽约Galerie Kitsuné、安特卫普Stieglitz19、柏林Migrant Bird、米兰Glenda Cinquegrana、上海M97、北京德萨画廊、广州逵园艺术馆等画廊举办。并受法国ARTE电视台纪录⽚《镜头下的中国》和⽇本NHK电视台纪录⽚《青年摄影师眼中的中国》的采访报道。

作为其作品的重要组成部分,编号223已在中国、法国、加拿大、日本、意大利等国出版摄影集和旅行文集。其中,作品集《No.223》被PHOTOEYE评为 2012年度最佳摄影书之⼀,《Sour Strawberries》被西班⽛《El Pais》评为2018最佳摄影书之⼀。即将于挪威出版其20周年概念摄影书《溺爱集》。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)