从零到无限|重启盐城艺术坐标,ZERO精神的再度共振

《从零到无限》

2025.05.13-2025.06.22

江苏省盐城市美术馆 3/4/5 号展厅

策展人:沈凌昊、徐怡琛

艺术家:高入云、高郁韬、Han Lee、

John·Roloff、刘建华、林科、觉然、

龙盼、沈凌昊、邵译农、王恩来、

吴逸飞、杨熹、张翀

学术支持:雨卓

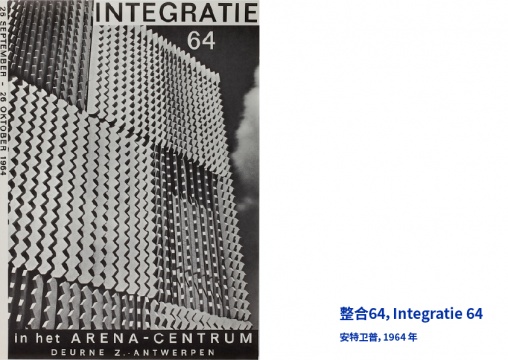

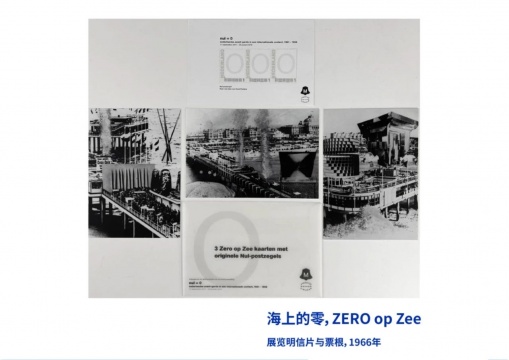

本次盐城市美术馆展览《从零到无限》由沈凌昊与徐怡琛共同策展,延续德国先锋艺术团体零小组(ZERO Group)所开创的实验精神,聚焦其去中心化的艺术理想与对感知、材料、技术的多重探索。展览以“从零出发”为核心理念,试图重新激发当代艺术的创造潜能,并引导观众在“去人类中心主义”的语境下,重新审视人与自然、技术与生态之间的表达方式与伦理关系。

此次展览汇聚了来自中国、美国、法国、韩国的14位当代艺术家,呈现了32件聚焦动态、光学、生物、科技与新材料等多维度的场域特定艺术作品。这些作品不仅回应了零小组(ZERO Group)重设艺术与现实关系的思考路径,也映照了当代社会面临的多重挑战。艺术家们在作品中打破人类与非人类生命形式的界限,借由多元媒介与感官联动,探索自然与科技的共生关系,在光与物质、时间与感知之间建构出新的叙事路径。每件作品都仿佛一段“生成中的语句”,持续回应着我们所处的技术社会与生态系统。

本次展览继2024年于上海首发亮相后,作为其重要巡展篇章在盐城市美术馆全新呈现。展览在延续“从零到无限”策展逻辑的同时,结合盐城市美术馆的空间特质与地方语境,纳入多件新作与在地回应,形成一场更具张力的结构重组与观念延展。展览不再是静态陈列,而是一场流动中的生成过程——对未知的探测,对边界的突破,对感知方式的重新编程。

正如德国先锋艺术家、零小组(ZERO Group)共同创始人奥托·皮内(Otto Piene)所言:“一片寂静之地,充满着全新开始的纯粹可能性。”这句话不仅回望了历史,也成为我们再次出发的注脚。将“零”作为起点,是我们持续实践的核心命题。在全球艺术生态剧烈变动的当下,我们希望通过“从零到无限”的不断延展,邀请更多具有实验精神与时代意识的艺术家,拓展跨文化、跨学科的对话网络,携手构建一个开放、流动、共生的未来艺术生态。

文/ 沈凌昊 & 徐怡琛

在当代艺术日益被市场与流量裹挟的语境下,展览《从零到无限》以一场跨越时空的对话,重新激活了德国零小组(ZERO Group)艺术团体的先锋基因——“清零、重启与实验”的勇气。这场由策展人沈凌昊与徐怡琛共同发起的展览,不仅是对战后欧洲先锋艺术精神的致敬,更是一场面向未来的追问:艺术如何以“零”为起点,在技术、生态和去中心化的交织中,编织出无限的可能?当展览从上海巡至盐城,它所承载的不仅是作品的物理位移与更新,还是一种观念火种的播撒,一次对地方艺术生态的拓展,以及主创人员从策展人、创作者到生态构建者的身份蜕变的尝试。

从上海到盐城再到未来,《从零到无限》的巡回轨迹,恰似ZERO精神的当代灵韵——艺术的价值不在于抵达终点,而在于不断重启的勇气。本次巡展既是对ZERO Group“实验性”、“事件性”与“生态性”的延续,亦是对中国当代艺术拓展路径的回应——艺术仍能作为思想的载体、社群的纽带与未来的预言。盐城站的开拓,或许正是下一个“零”的起点。正如展览标题所暗示的:“从零到无限”并非线性跃进,而是无数个“此刻”的共振——在每一次清零中,孕育出重生的可能。

文/雨卓 节选自《从零到无限:实验精神的跨域共振与艺术生态的拓展叙事》

01

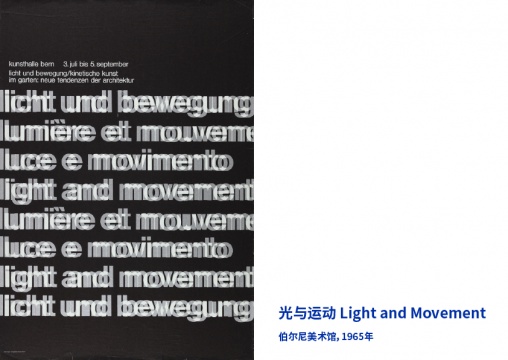

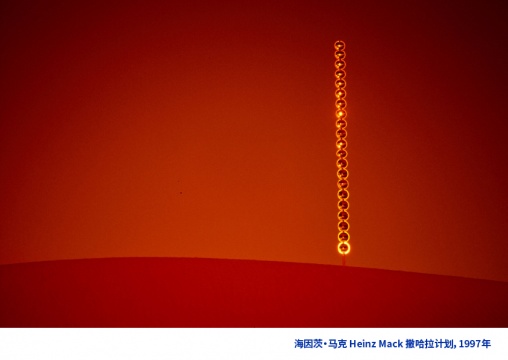

光与动势:零的起源与光学梦境Light and Dynamics

零小组(ZERO Group)是最早以“光”为创作媒介的创作集体,他们的实践构成了光学与动态艺术的重要开端。

在零小组(ZERO Group)的早期艺术实践中,光与运动构成了他们颠覆传统艺术形式的突破口。他们让光成为空间的雕塑、感知的机制、时间的见证,从而开启一场关于“注视”与“回视”的革命。延续这一探索方向,今天的艺术家们不再将光视为图像的附属,而是重新构建光与身体、节奏、现场之间的关系。他们在光学装置、动态结构与介质转换中,持续推动感知的边界,使展览空间成为光与动势生成的剧场。

《Approaching 24-1》,运动装置,尺寸可变,2025,高入云

《Approaching 24-1》(作品细节)

高入云的《Approaching 24-1》是一件以可编程机械系统驱动的运动装置,由多个缓慢旋转的构件与几乎隐形的线性系统构成,作品以最小的物理变化制造出持续张力,既不诉诸叙事,也不导向功能,而是让观看成为一场被动卷入的过程——一种由力场、节奏与观者身体知觉共同构成的沉思通道。

《吧凳 | 钢尺与G字夹》,钢尺,尺寸可变,2017,王恩来

《钢尺 | G字夹与吧凳》(作品细节)

而在《钢尺 | G字夹与吧凳》中,钢尺则被强行弯折并固定,构成一个临时却危险的支架结构。这些作品在最小的形式变化中揭示出隐藏于标准、控制与现实物理之间的张力结构,使我们直面不可见却真实的力量流动。

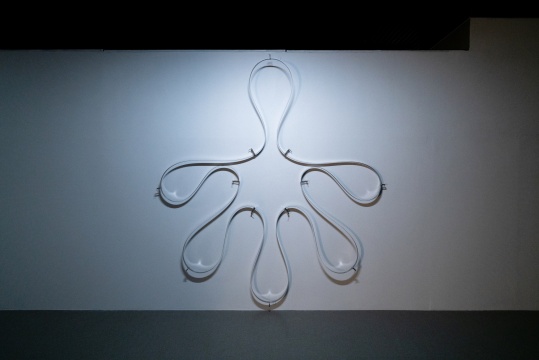

《钢尺与G字夹》,钢尺,G字夹,挂架,尺寸可变,2017, 王恩来

《钢尺与G字夹》(作品细节)

王恩来的《钢尺与G字夹》围绕“尺度”这一主题展开,通过最基础的测量工具构建出关于规则、临界与结构的视觉语言。数根钢尺被首尾夹接成环,悬挂后自然下垂,产生一种维持在张力边缘的力学均衡状态。

《迹象》,陶瓷,尺寸可变,2011,刘建华

刘建华的《迹象》延续其“无意义、无内容”的思辨脉络。陶瓷墨迹如同凝固的思想流迹,其静谧的张力与场域的呼吸相互渗透,唤起观者内心对于时间沉积与记忆碎片的感知。

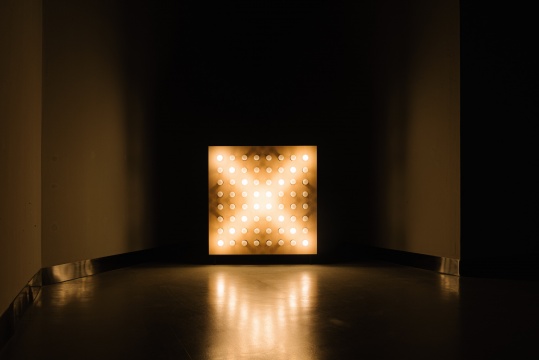

《The Interpreter#2》,新媒体装置(灯光,数控设备,木材),120x120x35cm,2024,Han Lee

Han Lee的《The Interpreter #2》以复古电视造型与8×8灯光矩阵构成一个语言—符号装置,观众面对一个闪烁着未知信息的光点界面,在不确定中被迫减缓观看节奏,重新调动注意与想象。作品在“暂停”与“凝视”之间构建出一个思维的延时场,使观看成为一种感知秩序的重构。

《绿幕 - 我是你的影子也是你》,场域特定装置(特殊光敏树脂、聚乙烯合成板、数控光源),尺寸可变,2023,沈凌昊

《绿幕 - 我是你的影子,也是你》观众交互现场

沈凌昊的《绿幕 - 我是你的影子,也是你》是一件结合光学技术与现场体验的感光艺术装置。观众在光源周期性的律动中,随自身在绿幕前的站位与动作变化生成短暂空间显影,将光与影的关系具象化为存在的“时间回声”,摄影在此成为一种空间行为与身体的记忆场。

02

技术与艺术:进步与焦虑的交织叙事Technology and Art

在战后废墟中,零小组(ZERO Group)重新赋予科技以感知性与诗意,为艺术开辟了通向未来的路径。

零小组(ZERO Group)的艺术家曾在二战后尝试从技术的废墟中重建精神空间。他们既反思现代性的崩塌,也试图将科技纳入艺术语言中。在今天,技术更深地嵌入我们的知觉系统和现实结构,艺术家们以算法、移动设备、人工智能为媒介,不是为了追赶技术的速度,而是质询其背后的逻辑,打破“进步”迷思。他们在误读、延时、错位、失控中重新发现技术的诗学,唤起观看者对感知秩序的反思。

《林科作品PPT联播》,视频,2010-2025,林科

林科的《林科作品PPT联播》是一部跨越15年的视频拼贴,艺术家将自身记录的行为影像直觉性地嵌入各类展览空间照片之中,模拟出一种“伪安装图”的观看错觉。本次展览中特别为其作品设置了一张电脑桌与一台独立电脑,观众可坐下进入这段私密又幽默的双重视角现场——仿佛置身艺术家与电脑共同创作的即时语境中,也在观看过程中成为画面的一部分。

《对白系列:春江花月夜》,影像,2020,高郁韬

高郁韬的《对白系列:定风波》与《对白系列:春江花月夜》将古典诗词嵌入人机对话场景,通过Siri的参与建立起一套延时的数字吟诵仪式。艺术家持续探索人类语言与机器语义之间的转换缝隙,使古典诗意在技术逻辑中变形、延宕,并由此生成一种嵌入时间裂缝的“感知诗学”。在另一件作品《水调歌头·明月几时有》中,艺术家将苏轼的千古名句置于游乐场“大摆锤”的极端体验之中。在剧烈摇摆与尖叫中诵读古词,将身体的惊惧与诗意的清冷并置,使这首传世之作获得了一种感官断裂与幽默悖论的双重张力。

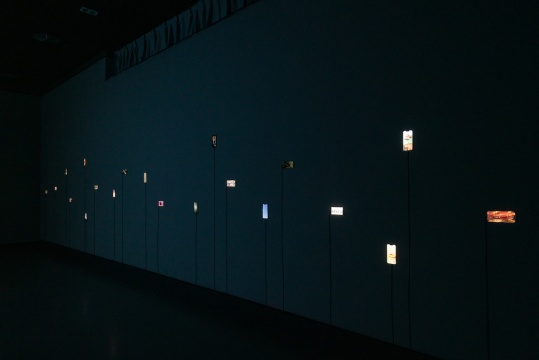

《日常史诗》,视频装置 (慢动作视频、iPhone 手机),尺寸可变,2013-2017,沈凌昊

《日常史诗》,视频装置 (慢动作视频、iPhone 手机),尺寸可变,2013-2017,沈凌昊

沈凌昊的《日常史诗》是一件持续进行中的影像计划,始于2013年。艺术家以iPhone的“慢动作摄影”功能持续记录日常生活中那些被忽略的微妙瞬间,将技术转化为感知时间的器官。作品以多部手机构成低光环境下的循环影像场域,日常的光影被拉长、变慢,仿佛现实自身正在被“反刍”。每一次观看都是一次与记忆交错的慢动作穿行,也是对日常本身诗意结构的重新编辑。

《共生》,现成品,3D打印光敏聚合物,2023,吴逸飞

《共生》(作品细节)

《共生》(作品细节)

吴逸飞的《共生》系列将90年代的电子器物与3D打印生成的“无机植物”融合在一起,构建出一种介于器械与生命之间的混合形态。这些被重新组合的物件——红砖、缝纫机、船灯与老旧收音机——如同时间的遗骸,被注入仿生结构后获得新的“器官”,在技术与记忆、未来与遗忘之间生成一种脆弱的联系,回望过去的同时也凝视技术未来的边界。

03

生态的低语:自然的隐喻与艺术的回应 The Whisper of Ecology

零小组(ZERO Group)认为自然并不是艺术的背景,而是能动的共创者与叙述者。

零小组(ZERO Group)的艺术感知谱系中,自然既不是静态的风景,也不是等待解析的科学对象,而是一种被唤起的能量结构。他们将自然从被动的背景中唤起,使其成为艺术发生的内在驱动力。今天的艺术家延续这一思路,不再以再现自然为目的,而是将其视为具有主动性的参与者。通过与植物、生物性材料、生态系统的协作,他们展开一种基于共生、流动与变异的叙事结构。自然被还原为一个行动者,重新获得其感知能力与叙事主权。

《植物冶金计划——龙岗低碳城及周边》,陶瓷,植物灰釉,金属,亚克力,钢丝绳,尺寸可变,2022,龙盼

《植物冶金计划——龙岗低碳城及周边》(作品细节)

龙盼的《植物冶金计划——龙岗低碳城及周边》以植物从土壤中吸收金属元素并转化为釉色的过程为线索,将原本不可见的地质与环境信息转译为可感的色彩肌理。不同植物在不同地块中呈现出的釉色差异,勾勒出一张关于地貌记忆与生态负载的“植物矿图”,也是一种来自植物的轻声低语。它们以自身的代谢过程记录着环境的剧烈变化与土地污染的沉积,在轻盈的美学中唤起观众对生态的深层体认。

《流动的身体》,菌丝雕塑 & 影像,尺寸可变,2025,龙盼

《流动的身体—上半身》,菌丝雕塑 & 影像,尺寸可变,2025,龙盼

《流动的身体——菌丝手臂|上半身|下半身|足部|手部》(作品细节)

龙盼的《流动的身体》系列雕塑作品以自身身体为模具,让真菌在其表面生长,逐渐形成一个新的形体。菌丝沿着身体的轮廓自由扩展,构建出一个既像“我”又异于“我”的存在。这些由自然生成的身体,打破了个体与他者之间的界限,也让我们重新思考:一个身体,究竟属于谁?作品在微观的生长中触及亲密、边界与身份的议题,也让生命的“流动性”成为一次可见的艺术实践。

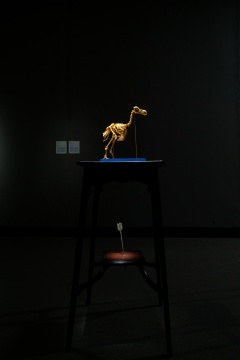

《献给我们已经失去的和即将失去的...》,木,金属,金箔,树脂,漆,4.5x19.4x31.7cm(主体), 49x49x88cm( 展台),2023,张翀

《献给我们已经失去的和即将失去的...》(作品细节)

《献给我们已经失去的和即将失去的...》(作品细节)

张翀以冷峻、克制的方式构建纪念场域,将骨骼、金属、玻璃与记忆性材料拼组成一种近乎无声的“历史档案”。在《献给我们已经失去的和即将失去的...》中,渡渡鸟的灭绝不仅象征生态的终结,更隐喻人类对失去总是后知后觉的悔意。它是一座悼念台,也是一面冷静的镜子。

《杀死一只知更鸟》,玻璃,树脂模型,金属,透明树脂,模型土,木,金箔,漆,10.3x22x22.5cm,2024,张翀

《杀死一只知更鸟》则延续了对暴力与符号政治的反思,回应了Christian Marclay的作品《Guitar Drag》与小詹姆斯·伯德事件,将知更鸟从文学的道德象征转化为权力机制下的受害者。艺术家将物件的破坏性与美学语法并置,使两件作品构成一组关于“制度性失语”的双联画。

《三体植物》,新媒体装置(植物,不锈钢球,生物数据传感器,电容传感器,电脑,扬声器,放大器,屏蔽线),尺寸可变,2024,觉然

《三体植物》(作品细节)

觉然的《三体植物》将植物转化为可演奏的乐器。观众通过触碰不锈钢球体,随机触发语言与噪音的组合,声音的和谐或混乱由此生成,模拟出如“行星运行”般复杂的生态逻辑。植物不再是静止的观看对象,而成为能发声、能回应、甚至能失控的非人生命体,在偶发与演奏中介入现实。

《觉醒》,新媒体装置(金属弹簧,振动发生器,橡木板,植物生物数据传感器,定制贴片,微控制器,电线,仙人掌 ),尺寸可变,2024,觉然

《觉醒》(作品细节)

在觉然的另一件作品《觉醒》中,观众站立于被仙人掌数据控制的振动装置之上,身体接收来自植物微妙却真实的回应。这种震动并非语言,却是一种深层次的“感受”——你注视它,它震颤回应你。人和植物之间建立起一种超越言语的联结,仿佛久违的共鸣被重新唤起。在这里,技术成为自然的译者,而身体成为理解自然的一种媒介。

04

非人类的视角:回溯时间深处的存在之歌Perspectives Beyond the Human

零小组(ZERO Group)以“零点”重新设定时间感知,使艺术成为连接地质、生命与未来想象的生成入口。

零小组(ZERO Group)将“零点”视为一切的开端与重生,而这一主题通过非人类视角延展至时间的流动性。揭示那些超越人类感知的缓慢节奏与深层变迁。在这里,时间不再是线性的刻度,而是自然秩序中动态平衡的诗意回响,连接着过去、现在与未来。三位艺术家从“百年生命”“千万年地质”到“未来生体”的多重尺度展开,使我们意识到:人类只是更大时间维度中的一瞬,而艺术,或许正是连接这些时间断层的一种方式。

《百年之梦》,空间装置,烟熏,尺寸可变,2024,邵译农

《百年之梦》,空间装置,烟熏,尺寸可变,2024,邵译农

《百年之梦》(作品细节)

邵译农的《百年之梦》如同一则静默的寓言:艾草与火焰在墙面留下的灼痕,既是仪式的痕迹,也像是对生命有限性的一次注解。本次盐城版本特别依据本月的星象图展开,以星象中隐含的运行节奏回应历史与命运的循环结构。在这“燃烧过的痕迹”中,百年如梦,个人、时代与信仰被压缩进一面白墙之上,时间在其中以痕迹的方式沉淀。

《火焰/花朵横断 II》,人造纤维,UV 打印,100x240 cm (每面 ),John Roloff

John Roloff 的《火焰/花朵横断 II》则将我们带入一种地质尺度的“植物意识”之中。他用兰花图谱、绿色火焰与地层剖面编织出一张关于地球内部循环的视觉地图,作品仿佛来自一个拥有亿万年记忆的行星意识,提醒我们在自身所处的短暂时空之外,还有缓慢而恒久的生命过程在持续运行。

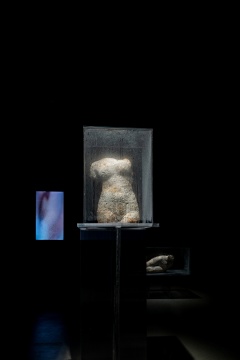

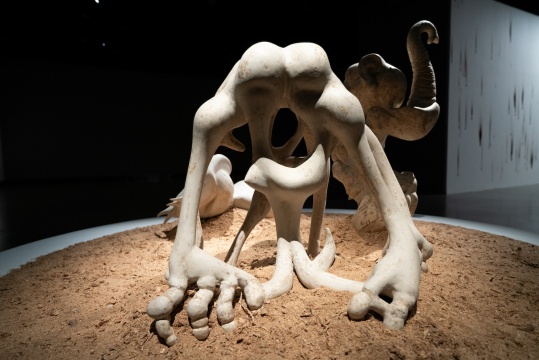

《没有器官的身体》,鹿骨粉,树脂,清漆,50x53x60cm,40x30x80cm,60x40x33cm,2024,杨熹

《没有器官的身体》(作品细节)

杨熹的《没有器官的身体》则面向未来,在去器官化的身体结构中构想一种后人类生体的存在方式。这些由骨粉和树脂制成的形体模糊了“人”的定义——它们没有脏器,却依旧充满潜能,像是一种等待被激活的新生命模型,暗示着在未来社会中,生物性或许不再受限于传统的人体结构。

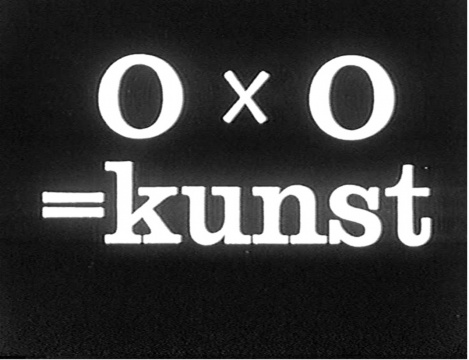

在零小组(ZERO Group)的艺术公式:0 x 0 = 艺术

如同ZERO小组曾提出的公式“0 x 0 = 艺术”,《从零到无限》不仅是一次展览,更是一种生成结构——它将时间、材料、身体与观念共同编织为一个不断变化的系统。

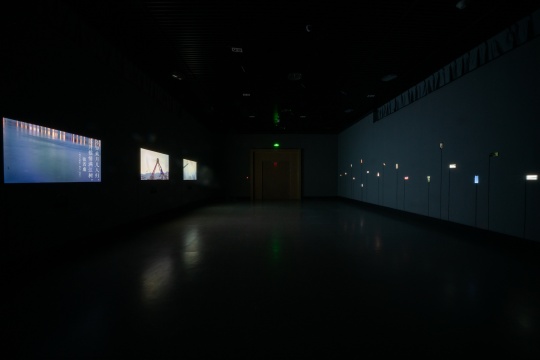

《从零到无限》展览现场

在《从零到无限》中,“0 x 0 = 艺术” 不仅仅是对零小组(Zero Group)的致敬,也是一次新的实验与呈现。在盐城市美术馆的现场,每一件作品都是一个“零点”——它不是终点,而是无限的入口。艺术不再是表达结果,而是一次又一次重新开始的动作:在未知中生成,在共振中前行。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)