上海民生双展齐开 呈现欧洲的抽象和当代的观念

参加9月6日上海民生现代美术馆开幕的嘉宾合影

继新址开馆展“宫岛达男:如来”后,上海民生现代美术馆于9月6日迎来欧洲绘画展“不可见的美”和马塞尔·杜尚奖艺术家主题展“沿着本没有的路行进”,为其国际化视野的定位再次注入砝码。

“不可见的美”在上海民生现代美术馆现场,展品均来自法国鲁昂美术馆的收藏

“不可见的美” 汇聚的19位艺术家的44组(件)作品均为法国鲁昂美术馆馆藏,因此策展人亦由其馆长担任。展览沿着20世纪40年代抒情抽象主义到90年代几何抽象主义在欧洲的发展脉络,来思考个体创作与时代背景的关联,展示了二战之后欧洲艺术家们的自我探索之路。

汉斯·哈同创作于上世纪70年代初的作品

汉斯·哈同《1961-72,1961 》65x105cm ,布面油画 1962

主题 “不可见的美”并不是指涉作品视觉层面的未知,而是着重强调这些艺术家的工作方法与手段。第二次世界大战后,巴黎在与纽约的艺术竞争中逐渐失掉了其原本的地位,受战后存在主义哲学的影响,这一时期的欧洲新生代艺术家开始注重个体的自由表达和对时代困境的反思。他们试图重新定义自己,反对之前的几何抽象,以及被任何理论或约束所击败的绘画,其中“个人感觉”和“内在需要”在他们的创作表现中占主导地位。展览通过皮埃尔·苏拉热、汉斯·哈同、阿帕·森内斯以及让·杜布菲等人的作品向观众传递这些创作理念。

皮埃尔·苏拉热作品

大名鼎鼎的皮埃尔·苏拉热,此次带来的作品创作于上世纪六七十年代,颇有中国水墨书写的意味,难怪他被誉为最容易被东方所接受的艺术大师。出生于1904年的汉斯·哈同因为近期贝浩登上海空间的展览而被上海观众认识,其作品以看似杂乱的线条构成写意的画面,难怪他与苏拉热并称为“抒情抽象三杰”(另一位是施奈德尔G.Sohneider)。因为在二战前便开始抽象创作,汉斯·哈同甚至还被冠以欧洲抽象表现主义开创者的头衔。与他同期的艺术家还有罗吉·毕西耶尔、维埃拉·达·席尔瓦。

安德烈.马菲恩《水墨》49.5×37.1cm 纸本水墨和水粉 1983

卡米.布雷恩的作品

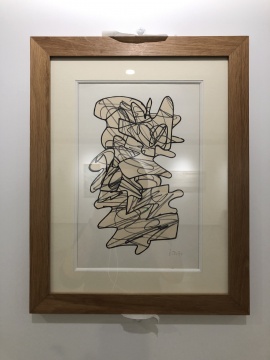

相比这些较早介入抽象实践的艺术家,还有一类则经历过风格的流变。比如来自超现实主义流派的乌尔·乌巴奇以及安东尼奥·索哈,以及寻求从约定速成的束缚中解放自己的让·杜布菲、加斯顿·舍萨克、阿斯格·桌恩、卡内尔·阿贝尔以及高乃依。尽管著名的让·杜布菲此次仅展出了一幅创作于1958年的小尺寸石版画,但却是他风格最为鲜明的装饰画形式的“乌尔卢普”——用黑色线条勾勒的不规则形状的轮廓。

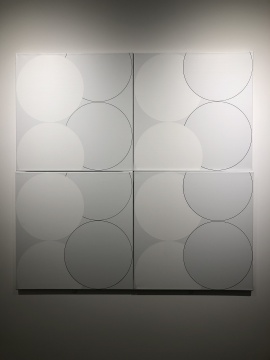

几何抽象在欧洲的根深蒂固在此次展览中自然无法缺席,比如维克托·瓦萨雷的光学艺术,欧赫利尔·内穆和他的极简抽象,维拉·莫尔纳借助数学或偶然实现的创作,他们的作品都透出严谨的逻辑和理性美。

几何抽象在欧洲的根深蒂固在此次展览中自然无法缺席,比如维克托·瓦萨雷的光学艺术,欧赫利尔·内穆和他的极简抽象,维拉·莫尔纳借助数学或偶然实现的创作,他们的作品都透出严谨的逻辑和理性美。

阿帕.森内斯《听见》 50×100m 布面油画 1960

伊萨克.巴依尔的布面油画《镜子里的面像》 系列

欧赫丽尔.内穆 《数和偶然》100×100cm 布面油画 1993

让·杜布菲《战士》37.7 x 27.6 cm 黄色裁剪纸本马克笔画 1958

维娜.莫尔娜《2行18列上的36个方块》 50x150cm 布面丙烯 2007

维娜.莫尔娜 《致我的88岁》4×50×50cm 布面丙烯 2011

维克托.瓦萨雷 《干预》200x185cm 布面油画 1970

另一个展览“沿着本没有的路行进”同样与法国渊源颇深,该展览呈现了12位获马塞尔·杜尚奖及提名的艺术家作品。它的上一站在北京的红砖美术馆,于6月底刚刚结束。展览同样由图卢兹阿巴托尔博物馆馆长安娜贝尔·特内兹(Annabelle Ténèze)担任策展人。“沿着本没有的路行进”以“路”为主题,聚集了一系列以道路为核心概念和隐喻手段的作品,艺术家们用不同的视角呈现展览探索未知旅途所通向的更为广阔的体验。影像占据了该展览的较大比重,但出生于1974年的德国艺术家乌拉·冯·勃兰登堡(Ulla Von Brandenburg)于2018年创作的《二乘七 之二》依旧是现场最受欢迎的作品——艺术家以大型着色“窗帘”塑造为一个临时的沉浸式软性建筑。展览以一系列多媒介形式的作品向观众敞开一个发现和探索光怪陆离世界的窗口。

德国艺术家乌拉·冯·勃兰登堡(Ulla Von Brandenburg)于2018年创作的《二乘七 之二》

米歇尔·布拉吉 《奔跑的北京》2019

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)