艺术家未必都能hold住 费城“国际波普”在当代仍不落伍

费城艺术博物馆(The Philadelphia Museum of Art)于2月24日至5月15日带来波普艺术大展“国际波普(International Pop)”,此次地毯式地讨论了波普运动作为一种全球化现象的重要性,并且被来自世界上不同国家的艺术家在创作中日臻佳境。此番展览囊括绘画、雕塑、装置、版画、组合艺术以及由80位艺术家制作的影片。参展作品大多来自于世界公立博物馆以及私立个人收藏,其中不乏一些广为人知亦或是风格活泼“新面孔”,这里不仅能见证波普艺术史上伟大的艺术家,如安迪•沃霍、贾斯培•琼斯、罗伊•里奇腾斯坦、格哈德•里希特等,亦充斥着默默无闻但又做出巨大贡献的波普艺术家重塑历史的篇章。本次费城艺术博物馆展览由沃克艺术中心(Walker Art Center)主办,也是美国境内第一次全方位巡回展出1960至1970年代的波普艺术,亦是本次“国际波普”的最后一站。

埃德•拉斯查《Standard Station》1963 © Edward Ruscha

据费城艺术博物馆首席执行官蒂莫西•鲁伯(Timothy Rub)介绍:“波普是20世纪下半叶最为重要的艺术运动之一,并且该艺术的出现及影响力已超出了美国和英国的范畴。我们很荣幸可以将一些来自私人收藏的和我们持有的当代艺术作品为本次展览如虎添翼。”

费城艺术博物馆首席执行官Timothy Rub

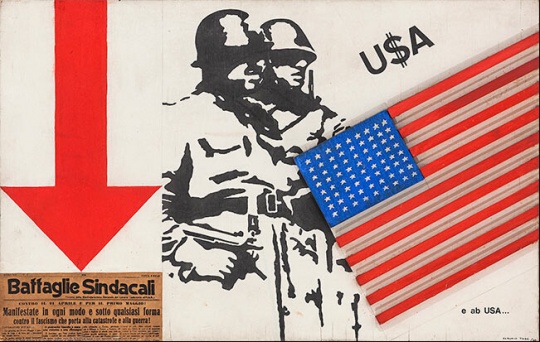

波普艺术首先兴起于英国和美国,很快便成为一种国际现象,从而以眼花缭乱的不同形式和媒介开辟了富有另类艺术特征的表现语言。也是一个具有社会改革和跨时代政治下的产物以及在二战后的几十年中消费文化和媒介大肆传播对象——杂志、电视、动画等——无不推动经济的增长。本次展览不论是在波普的发源地英国和美国,亦或是像拉丁美洲、日本、巴西、阿根廷、德国等国家地区,都对于波普艺术运动的密切发展与主题探索均表现出不俗的水平。

罗伊•里奇腾斯坦 《Look Mickey》 1961 (National Gallery of Art, Washington, Gift of Roy and Dorothy Lichtenstein in Honor of the 50th Anniversary of the National Gallery of Art)

“国际波普”包含了英国和美国重要艺术家与同时期其他国家与其并重的艺术家代表作品共150幅,从而呈现了波普艺术的发展。杜尚的学生——理查德•汉密尔顿(Richard Hamilton)素有英国“波普艺术之父”的领军人物,他对于新兴的都市大众文化十分感兴趣,以各种大众消费进行创作,而使他名声鹊起的拼贴作品《究竟是什么使今日的家庭如此不同、如此吸引人?》,画中的每一元素,POP文化、消费、广告等填鸭式地灌入大众的视野。巴西艺术家、电脑艺术的先驱瓦尔德玛•科尔德罗(Waldemar Cordeiro)在1967年创作的《吻》,将布里奇特•巴尔多特(Bridget Bardot)的嘴唇物化为机械化的动态雕塑,并融合了流行的波普文化及电脑特效,与精密严谨的数学美感交相辉映。相比而言,在作品《冰淇淋》中,比利时艺术家埃弗林•艾克塞尔(Evelyne Axell)从女权主义的角度描绘了画中女子声行并茂般吸允着圆筒冰淇淋,同时画面无不透露着人的性欲。

埃弗林·艾克塞尔 《Ice Cream》 via Philadelphia Museum of Art © Artists Rights Society(ARS),New York / ADAGP, Paris

筱原有司男(Ushio Shinohara)(图片来源:The Philadelphia Museum of Art)

筱原有司男(Ushio Shinohara)1964年创作的《可口可乐计划》(图片来源:The Philadelphia Museum of Art)

其中一件仅展出于该博物馆的重要作品是来自贾斯培•琼斯(Jasper Johns)在1958年的国旗艺术家利用文字呈现美国标志性的国旗图像,以其作为探索当代绘画新可能的媒介。再如,安东尼奥•恩里克•阿马拉尔(Antônio Henrique Amaral)在1967年的《20世纪和21世纪的悼念》(Homenagem ao Século XX/XXI),表明在那时的巴西无法摆脱美国作为文化强国施加精神文化的枷锁。还有筱原有司男(Ushio Shinohara)在1964年创作的《可口可乐计划》(在罗森伯格之后)反映了日本艺术家和美国同行之间复杂的关系,而他们的作品亦是通过印刷媒介在很大程度上取得了丰富经验。另一件只有在这里才能看到的是米莫•罗泰拉(Mimmo Rotella)于1962年所作的《火热的玛丽莲》——一幅意大利电影海报;而更早的埃德•拉斯查早在1960年便以波普艺术风格于世,美国《时代》周刊曾给出这样的评价:“半个世纪以来,他一直是美国艺术中假扮天真的幽默者,为大众所知道的东西提出奇特的谜题。”

贾斯培•琼斯 (图片来源:The Philadelphia Museum of Art)

(图片来源:The Philadelphia Museum of Art)

“国际波普”引发了一个快节奏并充满了肆无忌惮与发人深省的迷幻世界,揭露了一个被社会、政治、文化所改变的艺术家与社会关系的重新成像,亦是记录了波普艺术的崛起,以及由英国、美国向西欧、东欧以及拉丁美洲乃至日本的迁移。尽管波普的发展引起了不同地区的不同形态,但是艺术家依然在大众媒介、消费主义及形式图案上都表现出了共同的兴趣。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)