水墨或微喷? 杨迎生用事故性的碎片再建空间环境

2018年9月8日,杨迎生个展“循迹”在东京画廊开幕。

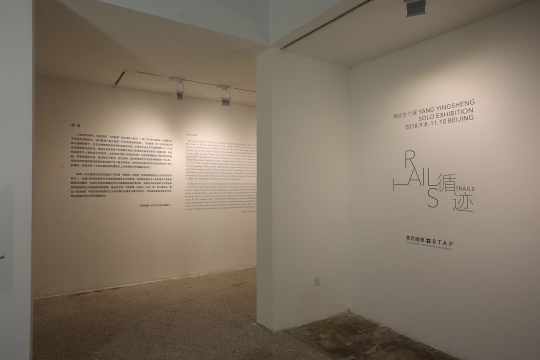

展厅现场

作为上世纪80年代“85新潮”中的活跃分子,杨迎生顺着当年的出国潮去往英国,一待就是三十余年。在伦敦从事油画修复的工作,杨迎生逐渐淡出了公众的视线,但是对于艺术的追求却几十年如一日地进行着。对于油画修复的从事令杨迎生深知材料和工序的变化一直影响着艺术的发展。颜料第一次被装入锡管,解放了绘画只能在室内进行的桎梏,从而使得写生走向室外,开启了印象派的篇章。在数码时代如何打破传统的绘画方式,如何突破自己的课题上,杨迎生反复试验了十多年终于发现了一条繁琐又独特的道路。

栗宪庭在现场仔细欣赏画作

杨迎生对友人进行导览

杨迎生(中)与东京画廊画廊主田畑幸人(右)

展览现场

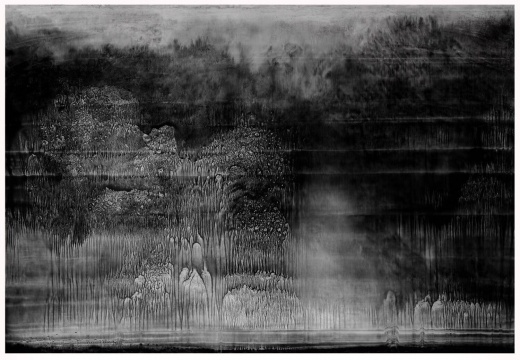

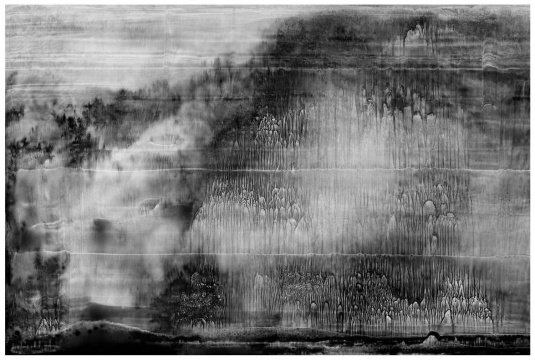

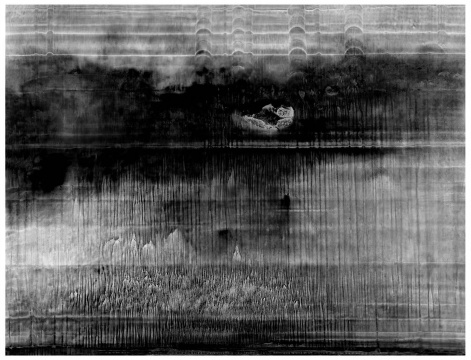

此次展出的作品乍看是传统的水墨介质,实则是独版的艺术微喷。杨迎生将修复油画的颜料泼于画布之上,再用工具进行涂抹刮擦创作出理想的形态,随后用高清相机拍摄存档导入电脑,进行图片处理,最终微喷成形。这些复杂的工序除了来自于十多年前某一次偶然清洗画板时揭开画板发现的可能性,也源于一直对于数码时代的艺术创新的思考与实验。

此次的展览准备十分匆忙,8月29日来到北京之后,杨迎生紧锣密鼓地把先前的很多创作素材在电脑中进行在创作,就地微喷了大部分作品。他形容这些素材是“事故型的碎片状,不成道理没有意识”,在再创作的过程中有意识地往山水的样子制作,制造出空间环境。2009年的一次回国在朋友家看到历代山水的黑白笔墨给予他灵感。他还细致到展场每一展射灯的光线调控,用他的话说“要inviting,要引人入胜,要沉浸,不要那么直白那么亮”,幽暗的氛围有助于引发观众的共鸣。

着重于在后期用电脑软件再创作,是否模糊了艺术家与设计师的界限?对此杨迎生也持有自己的观点。“设计师用电脑依然是在设计,而艺术家则是换了一种工具进行创作。差别在于思维方式的不同。”对于电脑提供的便捷使他可以脱离地点的限制随处创作,杨迎生指出这又回到了最开始材料的进步对于艺术发展的影响的探讨。

据悉,此次展览将展至11月10日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)