央美美术馆再晒馆藏!这次是200多件国际艺术

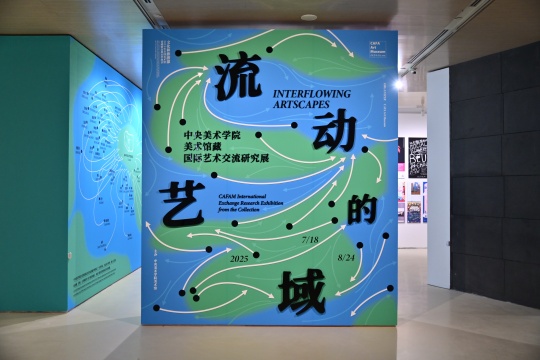

7月18日,“流动的艺域——中央美术学院美术馆藏国际艺术交流研究展”在中央美术学院美术馆开幕。该展览凭借其学术价值和独特的文化视角,大量重要艺术作品为首次展出,涉及超过133位全球艺术家的244件(组)精彩作品。本展览入选文化和旅游部“2025年全国美术馆馆藏精品展出季”项目。

展览现场

此次展览是中央美术学院美术馆历史上首次系统梳理并公开展示其国际艺术收藏,是中央美术学院美术馆持续挖掘藏品价值,扩展学术视野,促进藏品高质量利用,促进美术馆高质量发展的重要项目。展品时间跨越三个世纪,从19世纪欧洲古典油画延伸至21世纪的全球当代艺术,地域范围涵盖五大洲。这些馆藏作品不仅体现了不同时代、不同地区的艺术特征,也是从中国视角对于全球美术史的一次关注,同时这次展览更是记录了中央美术学院自1930年代开始,近百年来的国际艺术收藏的积累历程,包括早期欧洲油画收藏、1950年代的系统购藏、捐赠,以及矶崎新设计的中央美术学院美术馆新馆2008年建成开放后的进一步拓展。

妇女头像,古斯塔夫·库尔贝,19世纪,46×38cm,布面油彩,中央美术学院美术馆藏

巴黎歌剧院壁画稿 伊西多尔·亚历山大·奥古斯丁·皮尔斯 19世纪 80×154cm

布面油彩 中央美术学院美术馆藏

布面油彩 中央美术学院美术馆藏

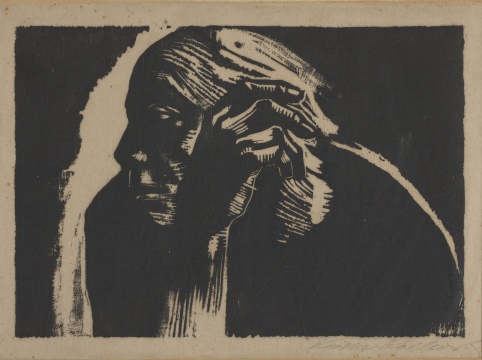

自画像,凯绥·珂勒惠支,1924年,24×33cm,木版单色,中央美术学院美术馆藏

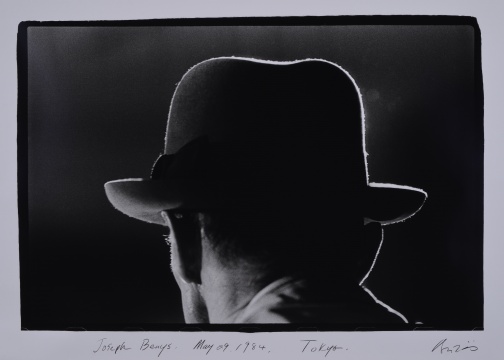

展览分为“国际艺珍”和“中国镜像”两个单元。“国际艺珍”以文化多样性、历史发展的双重线索,呈现馆藏体系的构建过程,展示了众多珍品。展品包括中国近代第一批公立机构的国际艺术收藏——19世纪欧洲古典主义、现实主义油画序列的首次系统展出(如古斯塔夫·库尔贝的《妇女头像》),也有反映特定时期艺术交流的东欧版画收藏,以及新馆时期入藏的国际艺术名家,如德国约瑟夫·博伊斯、爱尔兰肖恩·斯库利、丹麦比扬·诺格、智利何塞·万图勒里、韩国河东哲、日裔美籍小野洋子、瑞士罗曼·西格纳的当代绘画、雕塑、影像和装置作品。

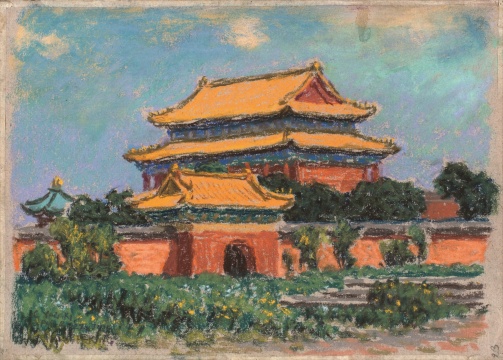

“中国镜像”单元则聚焦日本矢崎千代二、法国阿涅斯·瓦尔达、法国马克·吕布、日本久保田博二四位国际艺术家的创作,展示他们如何观察并艺术化地呈现中国的社会变迁、人文景观和文化特质。这些作品提供了外部视角对中国复杂形象的解读。

北平午门 矢崎千代二 20 世纪 23.7×31cm 纸本色粉 中央美术学院美术馆藏

北京No.2,阿涅斯·瓦尔达,1957年,120×80cm,收藏级艺术微喷,中央美术学院美术馆藏

“国际艺珍”与“中国镜像”两个单元形成了一种双向的观察:既展示对世界艺术的收藏与研究(由内而外),也呈现外国艺术家眼中的中国(由外而内),旨在探讨艺术跨越边界的流动以及文化交流互鉴的意义。

展览还设立特别单元,回顾了中央美术学院美术馆2008年新馆落成之后至今的国际艺术展览项目,通过书籍与海报、地图的展示,探讨新时代中国的美术馆与全球艺术的深刻关系。

约瑟夫 · 博伊斯,安斋重男,1984年,90.3×111.7cm,收藏级艺术微喷,中央美术学院美术馆藏

女人体,安德烈·安德烈耶维奇·梅尔尼科夫,约 1980年,53×63cm,布面油彩,中央美术学院美术馆藏

流泪的歌 ,肖恩·斯库利,2015 年,215.9×190.5cm,铝板油彩,中央美术学院美术馆藏

作为入选文旅部精品展出季的项目,“流动的艺域”的举办,既是对中央美术学院美术馆长期国际收藏与研究工作的阶段性呈现,也反映了中央美术学院积极参与国际艺术交流与对话的姿态。同时这次展览也是中国美术馆界的一次重要尝试,首次以自有馆藏向社会公众呈现一个梳理世界艺术史的展览项目,也是展示了美术馆高质量发展的信心。

展览将持续为公众提供一个了解世界艺术多样性与文化交流实践的平台。随着该展览的开幕,中央美术学院美术馆将呈现“中央美术学院美术馆藏陈列:古代中国艺术”、“中央美术学院美术馆藏精品展出季:现代中国美术”和“流动的艺域——中央美术学院美术馆藏国际艺术交流研究展”三展联动态势,多角度地向社会奉献中央美术学院美术馆古今中外艺术收藏的成果。

本次展览在中央美术学院美术馆的三层展出,展览将持续到2025年8月24日。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)