10位年龄加起来650岁的艺术家回忆他们的老师

如果你问的是我个人的老师,我觉得没有可以称得上是老师的人。但从大的方面来说,我通常喜欢国外的艺术家,最早是印象派,再是后印象派、马蒂斯、毕加索,再到美国的抽象表现主义,最后回到中国,中国有许多好艺术家,特别是在古代。他们是我艺术上的老师。

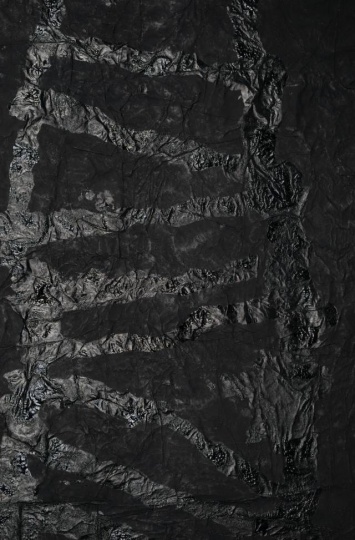

我终生不忘见到万曼先生的第一面,那时是上世纪80年代中叶。他的软雕塑展是与美国劳申伯格的波普艺术展同时在中国美术馆亮相的。在那里我远远地看到一位和蔼的留了一撇胡子的会说中文的外国人,他的作品之浑厚与散发的自然气息给我留下强烈印象。殊不知,这位令人尊敬的先生以后竟成为了我亲爱的老师,他受聘于浙江美术学院(现中国美术学院),任客座教授。

我体验过当年在他的推动和指导下,中国向世界壁坛的奥林匹克舞台一一洛桑国际壁挂双年展进军并一举于众国竞选中实现零的突破时那股高涨的探索热情。洛桑国际壁挂艺术中心秘书长评述入选的三件中国作品时,特别指出了万曼对让西方了解作为丝绸之乡的杭州今日织造新面容的贡献。

万曼言传身教,在浙美任教的百忙中,他又运用松紧带和棕片等材料,创造了一批崭新的作品,绘制了大量的手稿,启开了纤维艺术中后现代因素;他绘制了纤维艺术教学、创作研究、生产、画廊关系的图示,并倡导浙美与浙江地毯厂联手;他一心欲帮助中国建立东方的壁挂艺术中心......

虽然这位“柯棣华式”的外国专家于1989年不幸病逝,但其留下了巨大的精神遗产——“实验、信仰、忘我”始终影响着我们,我们终能站在巨人的肩上去暸望。

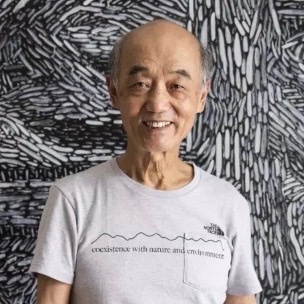

万曼的骨灰撒在保加利亚、巴黎和北京的八宝山上,那是他的故土、恋土、热土。正值教师节,我深深地怀念我的恩师,我的人生楷模,马林·瓦尔班诺夫——万曼。(梁绍基2020年9月于天台)

1948年出生于上海,1984年进入浙江美术学院(现中国美术学院)版画系执教,现居深圳。

大概1978、1979年左右,我在美院进修,和同学们跟着汪老师下乡到福建写生,那时候的条件不比现在,大家带着油画箱和铺盖,到了以后就住在村公所的楼上。地上铺了稻草,衣服当枕头,就这样躺在地板上睡觉,老师也和我们睡在一起。白天出去写生,画完在村里面找到一户农家吃饭,很晚才回来。每天如此,画得很辛苦。

我们当时也立刻下楼去把笔洗干净。从此以后,画好画、把笔洗干净、把调色板刮干净,擦干,都是必须做的事情。

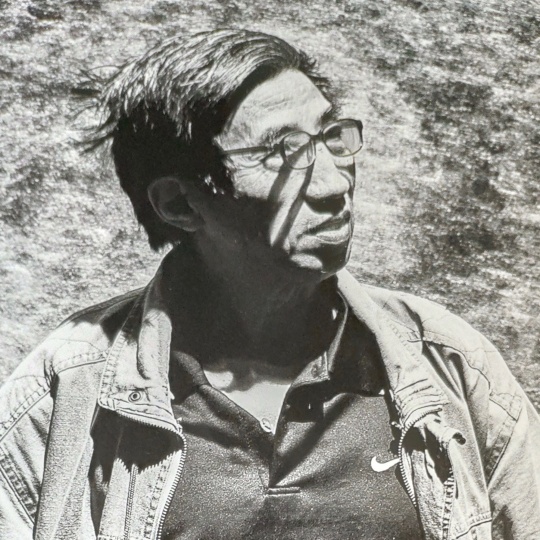

当时哈尔滨有个叫河沟街的地方风景特别好,有水有树,因此就成了我们比较爱去的地方。有一天我俩见到一个老师也在那画画,出于好奇就去看,老师和我们交流起来,于是就这样认识了。

奚老师性格非常亲切温和,也有耐心,我记得有次写生的时候我把我把午餐弄丢了,他还把他的馒头给我。

那时候是一种怎样的状态呢?经常是带着一壶水,几个面包,骑着自行车去外面找好看的风景,找到一个好的风景坐下来写生就把什么事都忘记了,奚老师也是这样,所以经常忘记吃饭,甚至可以说是全然忘我。

后来奚老师因为胃病去世了,有时候一想起来就觉得很心酸。他不仅让我学到要对自己热爱的东西执着追求,也在生活中给我留下一个感觉或者提醒,除了专心于喜欢的事业以外,也不能忘记身边的人,对于家人的关心和关爱是非常必要的。

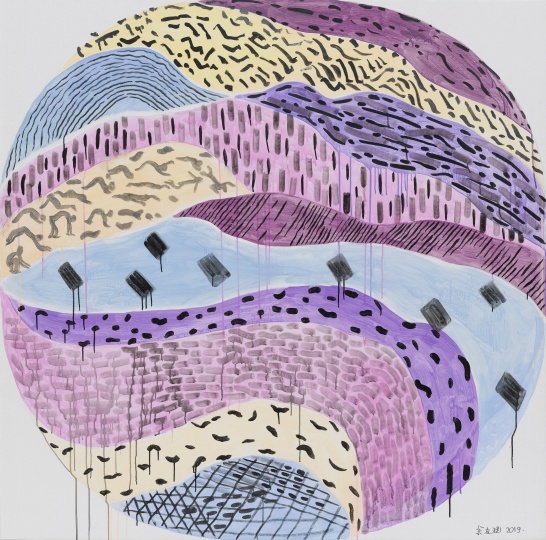

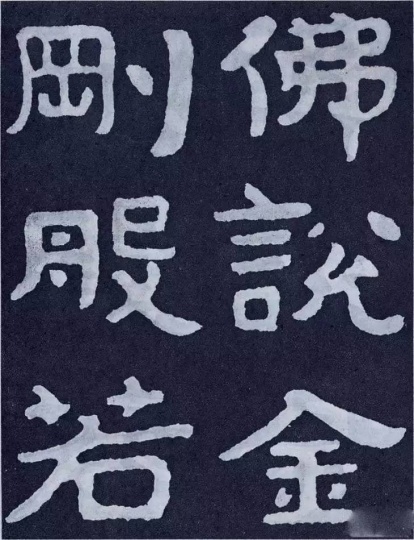

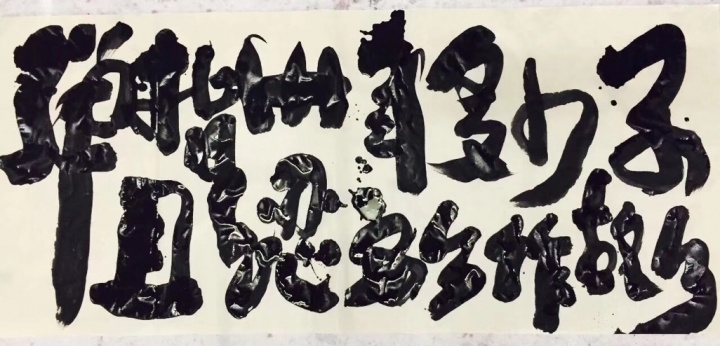

1956年生于广东佛山,1982年毕业于广州美术学院国画系。1982-1989年任教于广州美术学院。1989至今生活和工作在德国海德堡和法国巴黎。早年学习传统书法和水墨画,吸收了大量观念技法用于当代艺术创作。

我父亲不希望我跟着他的路子走,送了我去学手艺。

人一生的成长最离不开的是老师,除了父母之外,从小学到高中,再到大学,人生都会有几个关键时期有机会遇到好的老师,这几个成长点上的好老师基本上能决定任的一生。

我一生遇到过几个好老师,这些老师都在某个时期,某件事上,直接或间接地影响和塑造了我,然后这些影响和塑造又通过我潜移默化地传递到我的学生们身上。

这次着重谈谈我的绘画启蒙老师。

“五一六通知”发表后的第二年(1967年),在昆阳劳改农场的沙塘里,部队官兵们夏季实弹射击的枪声不绝于耳,往年这是一个让孩子们无比亢奋的季节,轻机抢曳光弹在夜空中划出的明亮弧线让这些远离城市生活的孩子们充满了幻想。

这一年,省劳改局为农场请来了一位画毛主席像的大画家,对毛主席的热爱让孩子们忘掉了沙塘里的实弹射击。

九米高,六米宽的水泥墙建成后的一个礼拜天,大画家和他那个年龄同我一边大的儿子被安顿在了劳改农场的招待所里。母亲负责照顾画家的工作和生活,我也自然成为了画家儿子的好朋友。

注意力集中障碍症使得我到了上学的年龄还不能从一数到一百,除了被小朋友们取笑外,我最感焦虑的是母亲对我的失望,母亲在劳改农场是一个能干且自以为是的人,生了一个傻瓜儿子是她无论如何都不能够面对的。

在我五岁那年我有了一个弟弟,母亲开始从我身上拿走了大半块的母爱。为夺回那属于我的部分,我绞尽脑汁去讨好母亲,可换来的多半还是睥睨的目光。

1961年出生于天津,1989年硕士毕业于中央美术学院,现为中央美术学院中国画学院院长、教授、博士生导师

1963年出生于湖北黄石,2002年起定居北京宋庄

我想谈三个人,谈他们并不意味着我往自己脸上贴金,而是他们都曾对我产生过老师的影响。

1980年代

1988年10月,我在黄石文化宫做完个展,特想出去走走,那时的艺术家散落在全国各地,不像现在集中。出于好奇,我很想去看看稍年长的艺术家(所谓85新潮艺术家)是怎样生活和工作的,于是花了近两个月的时间到处跑了一圈。

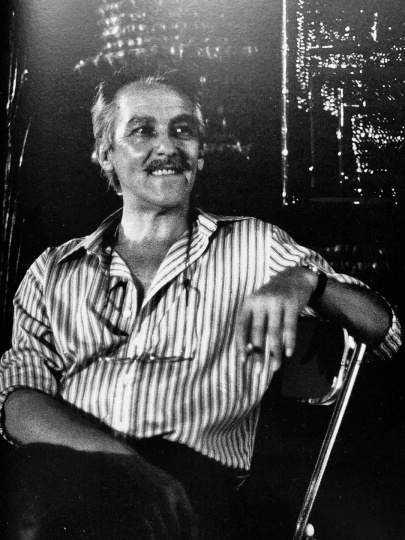

黄永砅是这次行程中让我印象极深的一位。当时他已34岁,在厦门同文中学当美术老师。我在他家住了几天,他带我走访了“厦门达达“的朋友,他们都在忙着制作灯箱和广告,我俩则像局外人,在深夜的鼓浪屿迷路了。

我们静静地坐在海边的礁石上,木讷于言,澎湃于心。我们谈杜尚、凯奇和博伊斯的不含糊,谈他“89 艺术大展”的想法和之后去巴黎蓬皮杜艺术中心参加“大地的魔术师”的作品。

我能感受到他那小身躯所集聚的大能量。他怕我寂寞,白天带我去逛大商场,坐电梯,看花花绿绿的世界,而他却背着手,走在前面,什么东西都不看。

后来我回到老家,他给我写信:“在周围不是浮夸就是冷漠的情况下,一切贵在坚持,坚持它十年、二十年,一定会大不一样。”他还敦促我一定要来看“89 现代艺术大展”:在这里你可以认识更多的人,更重要的是认清自己。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)