伍劲(资深艺术市场专家):

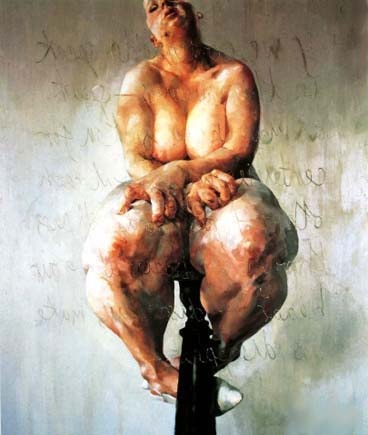

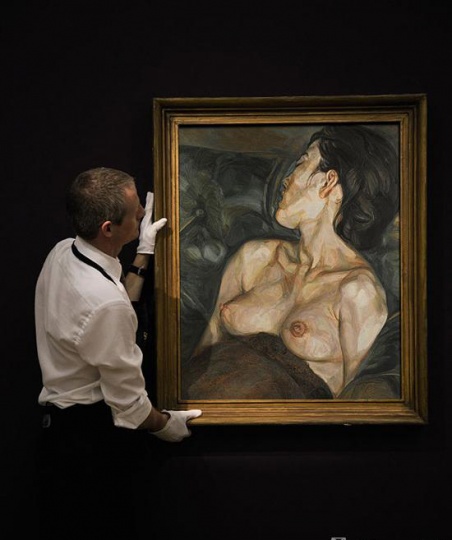

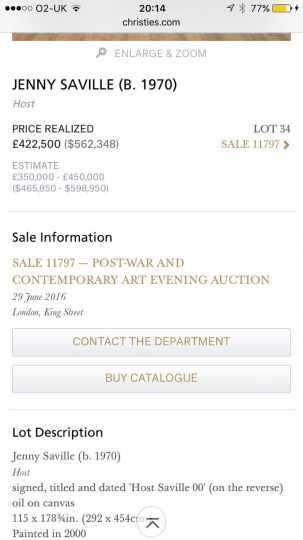

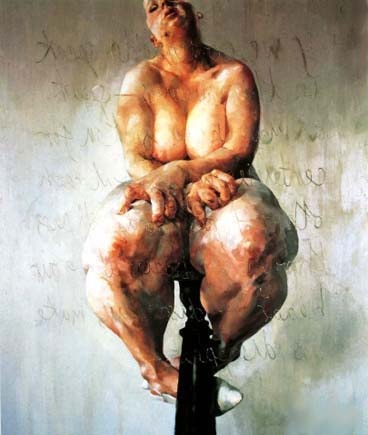

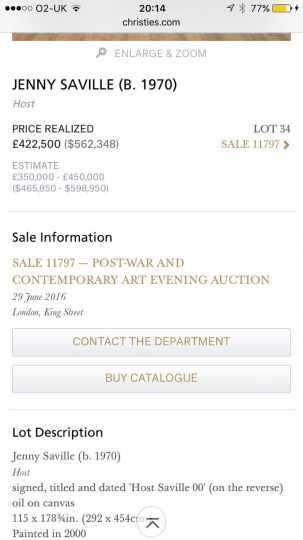

我算了下,珍妮·莎维尔这件作品折成人民币要超过6000万元,这是一个梦幻的价格,对中国年轻一代的艺术家已经是一个遥不可及的目标。

这件作品是珍妮·莎维尔最好的作品之一,肯定有很强的竞争,龙美术馆买下这件作品,显示了中国收藏家的实力。但这个纪录对很多人都是有刺激的,包括我自己。

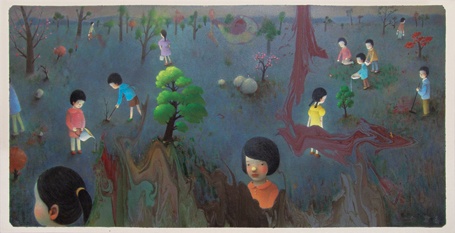

同样的中国70后艺术家,不要说6000万人民币,600万人民币都是非常出色的价格了。对于70后一代女艺术家来说, 200万就是天花板的价格了,折成美金30万、英镑20万左右, 这和萨维尔更是有30倍以上的差异。中国的年轻艺术家和英国的同龄人就是这样的关系吗?为什么会有这样的距离?我认为是西方有十个龙馆,但中国只有一个。这是由收藏力量的单薄导致的距离。

要改变这个现状,当然不是一朝一夕的事。这需要整个艺术行业,包括收藏家、画廊、艺术家等不同环节要做出很多努力才能改变的。现在有很多声音是悲观的,包括藏家的视线转向欧美。我们只有努力一条路,因为再怎么改也改变不了我们的身份和中国面孔。

我想十年之内也应该能有萨维尔这个价格吧,仅以国力的对比,中国早就把英国抛下很远了。我对中国的艺术家还是有信心的,至少我们期待这样的一结果。