aaajiao(徐文恺) 真实和虚拟之间还有没有“之间”

提到aaajiao(徐文恺)的作品,大家不自觉地用很大精力和篇幅去解释作品。其实把焦距从对具体某件作品的解释上拉开,理解他的整个创作思路也很有趣。徐文恺的作品有显眼的科技感,他是中国当代艺术中还很少有的“极客艺术家”,正如他的简历所说,“在电脑软件的艺术应用方面,尽力扮演了国内外最新趋势的交流者与先行者角色。”

为Leo Xu Projects展厅订制的《枯山水》

如何阅读作品

看艺术的时候到底看什么,这可能是一个问题。

比如,我们走进Leo Xu Projects正在举行的徐文恺的个展“代号:aaajiao”,看到空间里有一片黑色的圆润触角,从地板和墙面上生长出来;看到屏幕里一片蓝色中不断变化形状的地貌,一会儿是高山一会儿是盆地;看到粒子疯狂围绕在人的小腿里外,最后变成小腿皮肤上交缠的黑色线条。

如果再多了解一点,我们会知道展厅里的黑色圆润触角是将空间的场景放入电脑,模拟出触角的形态和走势后得来;蓝色中变化的地貌是基于电脑程序,用有限的方式呈现无限的状态;小腿周围疯狂运动的粒子的轨迹是模拟了中医理论中经络的内外因,最后将三维的轨迹压成二维的图像,纹在艺术家的小腿上——真的纹在了徐文恺的小腿上!

倘若还要更深入地看,整个展览延续了徐文恺多年来对现实和虚拟的探讨。用电脑模拟出的黑色《枯山水》,是虚拟在现实中的投射;屏幕里变化的地貌《有限的无限风景》,是现实在虚拟中的投射。“这些讨论的是虚拟和现实的关联,之后回到人本身。”中医提出经络的假说,经络循环被电脑模拟出轨迹,轨迹再归为针头刺在皮肤里的颜色,在整个过程中,我们在现实—虚拟—现实—虚拟中跳了几次,已经完全分不清自己在哪儿了。况且从一开始,也许就不是从现实出发:“对于中医,我不关心它治病救人的方面,更关心它背后的文化属性。它对人体的理解方式与西方的循证医学非常不一样,其中有很多模糊的部分。这个模糊的部分是我特别喜欢的。”借由这样的思考,最终整个展览的讨论归结于:人应该怎么看待虚拟和现实已经无法区分的世界?我们如何在虚拟和现实已经无法区分的时代中自处?

“代号:aaajiao”中现实中的虚拟

“代号:aaajiao”中虚拟中的现实

一直是aaajiao

从差不多1998年开始,个人电脑在中国逐渐普及,徐文恺开始接触互联网。他曾经用过的ID中有“corner(角落)”这个词,有朋友开始叫他“阿角”,他便注册了“aaajiao”作为自己的ID:“为什么三个‘a’?因为只有一个‘a’的话很难注册。”那时候的互联网,用徐文恺的话说,还是“非常平”的。网络真的扩展了人们交流的方式。现在,他的私人朋友里有90%都是多年前的网友,虚拟化交流已经变成日常。

对现实与虚拟的关系,以及我们这个数字化程度愈发加深的时代里生活经验的思考,是许多艺术创作的主题。然而,徐文恺无论思考方式还是表现形式,都有鲜明的区别于他人的特色。他1984年出生于西安,武汉大学计算机系毕业,至今他的创作团队也是由工程师、程序员、设计师等不同领域的人组成。理工科教育背景使徐文恺的作品在纯粹视觉艺术语境下看来有些跳脱。然而从计算机系到当代艺术家,之间的距离可能也没有大家想象的那么大。从高中时起,徐文恺是最早一批做摇滚乐网站的人之一,和音乐、表演领域互动很多,很快接触到亚文化群。大学毕业后,他在豆瓣工作了几个月,做UI和UE:“虽然我学的是计算机,但是偏前端一点。对很多东西的理解,和一个传统学理科的人可能是不一样的。”徐文恺做过博客、网站,设计过软件,做过联合办公项目,当过新媒体艺术方面的老师。2013年他关掉了联合办公项目“新单位”在上海的三家店,专心做艺术。Leo Xu Projects的展览取名为“代号:aaajiao”,有一种宣言的意味:“我参与过很多事,所以aaajiao这个名字好像代表了我的很多其他身份。这个展览的新闻稿里有许多我以前身份的描述,这也是一种明确:现在的aaajiao只是跟艺术有关系。”

《身影》(左)及《Observe》(右)

Hi艺术=Hi 徐文恺=徐

变革了的人机关系

Hi:这些年来,你的作品中最核心的主题是什么?

徐:我2010年做第一次个展“控制”,到第二次个展“安慰剂”,接下来是“屏幕一代”再到现在“代号:aaajiao”,我关注的始终是科技带来的新的结构。2010年到2011年的展览,表现的还是科技带给人的冲击,真实和虚拟、人和机器,或者说我们和我们创造出来的维度是有对立的。然而到了2013年做“屏幕一代”时,我们讨论的就已经是它和人的关系了。人其实是信息的一个节点,当我们都能被量化的时候,其实我们和屏幕没有区别。比如说,现在数码设备已经变成我们的一个器官了,你基本上不可能不带手机出门,当你故意地所谓“off line”的时候,会觉得不在这个环境中,很没有安全感。这是这几年才形成的现象。到今年的展览,我希望重新回归到“人”身上。人和信息的边界已经交融,真实和虚拟合二为一,通过多年来我们与信息的沟通,审美也已经发生变化,潜移默化中接受了一种新的方式。在这个时候,我觉得需要有人讨论人作为人是否还以之前的方式存在。当然,这个讨论可能有一定的超前性。比如,我2010年做过一个系列叫“数据度量衡”,到2013年Leo Xu Projects创始人许宇重新展览这组作品,反响比2010年好得多。可能当下,如果说得很详细,大家能理解到这个点,但感触不深,它就变成一个小的寓言故事。我相信它在某一个时刻会爆发出来。

Hi:其实很多人对于我们生活方式的数字化程度是保持警惕的。比如,最近一个很火的APP是在手机屏幕上种树,只要不碰手机树就会一直成长,来鼓励人们摆脱手机。对这种观点,你怎么看?

徐:其实这个种树的APP和我们的交流方式已经非常科技化了,这就好像你在当下穿了一件古着一样,已经是在用新模式沟通了。我觉得,作为个体的人可能很难阻挡这样的过程,我们只能在做选择的时候多想一想,是真的跟它去还是停留一下。这就已经可以做很多作品了。

2013年Leo Xu Projects群展“阅读上海”中徐文恺的作品

看不懂没事儿

Hi:刚才你也提到,你的作品有时有一定超前性。那么你是否介意别人觉得你的作品“看不懂”呢?

徐:艺术是开放的,它又不是数学。对于别人怎么看我的作品,包括别人怎么看我,我的兴趣特别低。我关注的还是在整个过程中我在做什么,和我工作的人在做什么,在做的过程中我们都得到了什么。等真正的作品出来,它就是开放的。至于说观众到底理解了多少,我觉得不重要。一个展览,其实大家看到什么就是什么。甚至比方在展览里写一个“1+1=2”,观众也会去想别的事儿。观众带着各种目的来,有人喜欢这个有人喜欢那个,这就够了。

Hi:当你有一个明确的创作意图,而观众无法自己理解到你的意图时,你也觉得没有关系吗?

徐:如果需要深聊,比如像是今天我们这个采访,我也可以深聊。但是,我今天这样态度肯定地解释自己的作品,可能过一阵我自己会对它产生怀疑,它的内容也会变化。表达永远是此一时刻的。观众如果真的对这个东西有兴趣,他们自己面对作品时解读的答案,就是答案;如果问了我这个问题,我会给出我的答案;他们听了我的答案,接受多少理解多少,那是他们的答案。这个是很公平的,不需要强求。

“屏幕一代”展览现场

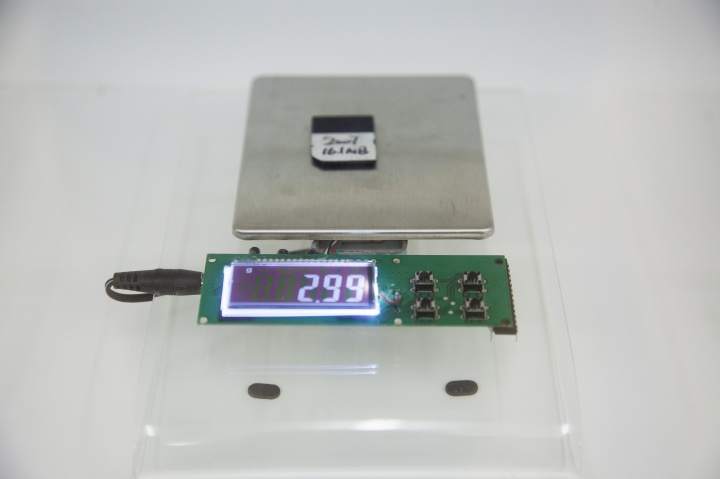

3D打印的一小块“风景”利用磁悬浮技术展示

最终是艺术

Hi:你作品的收藏情况怎么样?

徐:还可以啊。差不多从2011年开始,就有一些藏家关注新媒体艺术了。机构的话可能会相对比较保守,私人藏家会觉得新媒体是一个大的蓝海,还没有被挖掘过,所以有很大的利益。作为我,因为我的背景和我关注的线索,使我本身就在这个所谓的蓝海里面。但是,这个蓝海是否能成为一个海域,就需要我们去坚持。

Hi:能不能说,其实你对新媒体艺术还是抱着一个乐观的态度?

徐:也不能讲是乐观,我对它基本上没态度。新媒体艺术现在可能变成我还喜欢的唯一一件事,所以我要把它做好。其他的事情,我参与过了,兴趣也很低。从2006年我开始创作,到现在差不多快十年了,我对它一直有新鲜感,它给我的回馈也能让我继续往前走。但是,具体到市场,这个不是我能决定的,我只要把自己手上的东西做好就行了。在国内,当你说新媒体或者媒体艺术,我算标准型。很多时候,大家把一些在欧洲算是录像艺术(video art)的作品归在媒体艺术里,其实还有一种中间状态,属于新媒体跟录像艺术之间的,很多年轻艺术家也在用这种方式做。虽然我们说标准型,但其实我在刻意去掉这种标准的状况。我希望还是讨论艺术本身,最终的方式,大家都会融合。

《物5》

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)