王鲁炎 结伴而行的道路肯定不是探索之路

艺术家王鲁炎

从1988年到1995年,“新刻度小组”完成了取消个性,以及真正建立作品的“阅读性”问题,王鲁炎、顾德新和陈少平在费大为1991年于日本福冈策划的“中国前卫艺术家展(非常口)”展览上,第一次将作品以书的形式呈现,从而奠定了“新刻度小组”之后作品的“书”的基本呈现方式。当然,“新刻度小组”是90年代中国当代艺术主流之外的存在,但他们以另一种姿态在国际舞台上展现着“艺术可以为何”,这与其他带有强烈中国身份及时代感的艺术形态有着本质上的不同。

Hi艺术=Hi 王鲁炎=王

新刻度小组与“非常口”

Hi:新刻度小组什么时候成立的?

王:1988年左右,小顾(顾德新)跟我讲了他的“人体测量”的想法,问是否愿意一起做,我很感兴趣,于是和少平(陈少平)等人一起成立了“解析”小组。

Hi:以“新刻度小组”名义参加的第一个重要展览是什么?

王:应该是费大为在日本福冈策划的“中国前卫艺术家展(非常口)”。

Hi:能讲讲那个展览的情况吗?

王:费大为原本是邀请我个人参加那次展览的,参展艺术家除了我都是当时的海外艺术家,有黄永砯、杨诘苍、蔡国强、古文达。我临时改变了计划,希望“新刻度小组”作品参加展览,费大为同意了这个提议,但是展览海报是提前印刷的,上面印的是我的作品“被锯的锯”,署名也是我的名字,但实际参展的作品已经变更为“新刻度小组”的作品。

Hi:提出这样的建议出于怎样的考虑?

王:我当时的专注力更多地是在“新刻度小组”身上,我的状态也更多的是“新刻度小组”状态,所以希望能在那次展览中展出“新刻度小组”作品。

Hi:因为临时的更改,而且你一个人在日本,是怎么实施这个作品的呢?

王:我们不断地打电话、写信,三个人共同讨论和实施参展作品方案。因为囊中羞涩,感觉那个时候的电话费太贵了。

Hi:最后展示出来的作品和之前有什么区别?

王:区别在于,“新刻度小组”作品第一次实现了作品从墙上转移至书中这一重要转变。策展人费大为也介入了讨论,他的许多意见都很重要。在此之前“解析小组”时期的作品是呈现在墙上的,仅管它的内容已经最大限度地取消了“视觉意义”和“审美意义”,但是它只要还挂在墙上,仍然属于视觉对象。“新刻度小组”于1991年“中国现代艺术家展(非常口)”中,第一次以“书”的形式真正实现了作品从墙上到书中的转换,作品内容从此无法“看到”,只有通过阅读才能呈现。

Hi:但你们个人的创作依然具有个性,这与在“新刻度小组”强调“取消个性”是对立的关系吗?

王:在“新刻度小组”时期,我们都有个人的作品。也就是说,在“新刻度小组”规则之外,我们属于个性艺术家。只有在进入“新刻度小组”规则之中时,我们才是非个性的,取消个性的前提在于我们是有个性的。

图片提供:王鲁炎

针对“无法收藏”所做的研究

Hi:在“中国现代艺术家展(非常口)”展览之前,“新刻度小组”在国内有展示吗?

王:在我家有过一次。那时候艺术家都没有工作室,我家是“新刻度小组”的活动场所。1990年在我家里进行过一次“新刻度小组”作品的学术讨论,参与讨论的主要是策展人和批评家,有高名潞、范迪安、孔长安、王小箭、侯翰如、殷双喜等人。

Hi:反响如何?

王:记得讨论的时间很长,气氛也很热烈,我们买了面包和啤酒招待大家。除此之外,“新刻度小组”作品基本没有什么反响,这一点使我很兴奋。

Hi:对“反响”你们是有预期的?

王:我认为是有相反预期的。我们进入到这样一个逻辑,因为只有人迹罕至的孤寂之路才是探索和创造的道路,所以结伴而行的道路肯定不是探索之路。“新刻度小组”欲要取消艺术家个性,就是要在个性经验之外进行探索和创造,没有或者少有反响是这一逻辑的必然。因此也就不难理解,没有人关注和理解“新刻度小组”作品会让我兴奋。

Hi:你们有收入来源吗?

王:大家都有工作,小顾在一家塑料厂做临时工,顺便偷一些塑料出来当作品材料。我跟少平都是在报社当美术编辑,靠工资稿费吃饭。所以那时候我们买文件夹都很困难,因为小组讨论有大量的手稿,为了方便编辑和整理,需要许多文件夹,但是文具店里卖的塑料文件夹对我们来说太奢侈,多数手稿都放在从单位拿来的牛皮纸袋里。每次小组讨论时都在我家吃我夫人做的大锅饭。我们只能参加有经费的展览,做《解析2》的时候,因为经费非常有限,不得不使用最廉价的油墨印刷《解析2》这本书,结果书的灰色封面用手一摸就会掉色,内页中的黑白灰作品内容印糊成了一种颜色,没有办法识别。这也是我一直很喜欢这本书的原因,因为那本书真实反映了当时艺术家的生存状况和处境。

Hi:90年代是中国当代艺术市场的萌芽期,你们在那个时期会考虑市场的问题吗?

王:我们的作品实际上是很难收藏的,因为它的形式是一本书,书不具有视觉价值,也不具有美学意义,同时又不具有“原作”意义,所以你能收藏什么呢?你只能收藏一个观念,但在当时没有人去收藏纯粹的观念艺术。因此,“新刻度小组”实际上也是取消作品的收藏属性的。“新刻度小组”从不考虑市场问题。取消视觉意义,取消审美意义,取消艺术家个性以及数学形式的方法论,从根本上是与主流市场价值标准相违背的,这注定“新刻度小组”作品是非市场化的。事实上,我们在如何使作品卖不出去这一点上获得了很大成功。

Hi:针对“卖不出去”做研究?你们当时有把这个问题考虑进去,让他们没有办法收藏?

王:很少会有收藏家以艺术作品的价格去买一本书。但意想不到的是,在90年代初,纽约的一家画廊找到过我们,想代理销售我们的手稿,他认为我们手稿上的演算、推理和逻辑论证的过程,很像科学家的手稿,他可能把它看做是一种另类的视觉化的东西了,并且是大可销售的。但是在1991年以后,基于作品“阅读性”的理由,我们的作品已经从墙上转移到书中了,而画廊的经营条件是我们的作品必须重新回到墙上,使它再次成为一种视觉对象。虽然我们并不痛恨美元,而且手头都很缺钱,但是我们实在找不到使作品重新回到墙上的学术理由,我们回绝了仅有的这一次市场机会,并且在“新刻小组”结束后,把累积七年数量众多的手稿全部销毁了。

Hi:新刻度小组的开会频率是怎样的?

王:挺频繁的,那时候我们已经意识到艺术家之间的区别,应该从状态和思维方式开始,我们的工作方法,已经从根本上区别于架上、雕塑和装置。我们是在一起讨论,用铅笔运算、画图和推理,这一理性方式和状态本身,已经跟当时艺术家的状态相去甚远。

Hi:这样的状态是天性使然,还是你们对整体的艺术的状态做出了自己的判断?

王:这取决于价值观,九十年代的中国现代艺术主流价值标准是以非理性为主导的,而我们走的是一条相反的道路。

Hi:什么时候“新刻度小组”宣布了解散?

王:1995年,“新刻度小组”参加了在西班牙举办的“来自中心之国,中国当代艺术15年”,这也是“新刻度小组”参加的最后一个展览。在这次展览上,“新刻度小组”作品拒绝进入展览空间,而是进入了美术馆的书店,作品以新书发布的形式展出,以书的价格出售。作品的“阅读性”在此次展览中真正建立了起来,“新刻度小组”作品需要解决的一些列关键问题都已得到解决,我们已经开始讨论小组继续存在的理由了。

Hi:当时怎么销毁这些手稿的呢?

王:每次发现手稿都随着垃圾倒进胡同口的垃圾堆里了。

Hi:在“中国现代艺术家展(非常口)”展览之前,“新刻度小组”在国内有展示吗?

王:在我家有过一次。那时候艺术家都没有工作室,我家是“新刻度小组”的活动场所。1990年在我家里进行过一次“新刻度小组”作品的学术讨论,参与讨论的主要是策展人和批评家,有高名潞、范迪安、孔长安、王小箭、侯翰如、殷双喜等人。

Hi:反响如何?

王:记得讨论的时间很长,气氛也很热烈,我们买了面包和啤酒招待大家。除此之外,“新刻度小组”作品基本没有什么反响,这一点使我很兴奋。

Hi:对“反响”你们是有预期的?

王:我认为是有相反预期的。我们进入到这样一个逻辑,因为只有人迹罕至的孤寂之路才是探索和创造的道路,所以结伴而行的道路肯定不是探索之路。“新刻度小组”欲要取消艺术家个性,就是要在个性经验之外进行探索和创造,没有或者少有反响是这一逻辑的必然。因此也就不难理解,没有人关注和理解“新刻度小组”作品会让我兴奋。

Hi:你们有收入来源吗?

王:大家都有工作,小顾在一家塑料厂做临时工,顺便偷一些塑料出来当作品材料。我跟少平都是在报社当美术编辑,靠工资稿费吃饭。所以那时候我们买文件夹都很困难,因为小组讨论有大量的手稿,为了方便编辑和整理,需要许多文件夹,但是文具店里卖的塑料文件夹对我们来说太奢侈,多数手稿都放在从单位拿来的牛皮纸袋里。每次小组讨论时都在我家吃我夫人做的大锅饭。我们只能参加有经费的展览,做《解析2》的时候,因为经费非常有限,不得不使用最廉价的油墨印刷《解析2》这本书,结果书的灰色封面用手一摸就会掉色,内页中的黑白灰作品内容印糊成了一种颜色,没有办法识别。这也是我一直很喜欢这本书的原因,因为那本书真实反映了当时艺术家的生存状况和处境。

Hi:90年代是中国当代艺术市场的萌芽期,你们在那个时期会考虑市场的问题吗?

王:我们的作品实际上是很难收藏的,因为它的形式是一本书,书不具有视觉价值,也不具有美学意义,同时又不具有“原作”意义,所以你能收藏什么呢?你只能收藏一个观念,但在当时没有人去收藏纯粹的观念艺术。因此,“新刻度小组”实际上也是取消作品的收藏属性的。“新刻度小组”从不考虑市场问题。取消视觉意义,取消审美意义,取消艺术家个性以及数学形式的方法论,从根本上是与主流市场价值标准相违背的,这注定“新刻度小组”作品是非市场化的。事实上,我们在如何使作品卖不出去这一点上获得了很大成功。

Hi:针对“卖不出去”做研究?你们当时有把这个问题考虑进去,让他们没有办法收藏?

王:很少会有收藏家以艺术作品的价格去买一本书。但意想不到的是,在90年代初,纽约的一家画廊找到过我们,想代理销售我们的手稿,他认为我们手稿上的演算、推理和逻辑论证的过程,很像科学家的手稿,他可能把它看做是一种另类的视觉化的东西了,并且是大可销售的。但是在1991年以后,基于作品“阅读性”的理由,我们的作品已经从墙上转移到书中了,而画廊的经营条件是我们的作品必须重新回到墙上,使它再次成为一种视觉对象。虽然我们并不痛恨美元,而且手头都很缺钱,但是我们实在找不到使作品重新回到墙上的学术理由,我们回绝了仅有的这一次市场机会,并且在“新刻小组”结束后,把累积七年数量众多的手稿全部销毁了。

Hi:新刻度小组的开会频率是怎样的?

王:挺频繁的,那时候我们已经意识到艺术家之间的区别,应该从状态和思维方式开始,我们的工作方法,已经从根本上区别于架上、雕塑和装置。我们是在一起讨论,用铅笔运算、画图和推理,这一理性方式和状态本身,已经跟当时艺术家的状态相去甚远。

Hi:这样的状态是天性使然,还是你们对整体的艺术的状态做出了自己的判断?

王:这取决于价值观,九十年代的中国现代艺术主流价值标准是以非理性为主导的,而我们走的是一条相反的道路。

Hi:什么时候“新刻度小组”宣布了解散?

王:1995年,“新刻度小组”参加了在西班牙举办的“来自中心之国,中国当代艺术15年”,这也是“新刻度小组”参加的最后一个展览。在这次展览上,“新刻度小组”作品拒绝进入展览空间,而是进入了美术馆的书店,作品以新书发布的形式展出,以书的价格出售。作品的“阅读性”在此次展览中真正建立了起来,“新刻度小组”作品需要解决的一些列关键问题都已得到解决,我们已经开始讨论小组继续存在的理由了。

Hi:当时怎么销毁这些手稿的呢?

王:每次发现手稿都随着垃圾倒进胡同口的垃圾堆里了。

图片提供:王鲁炎

90年代早期延续了80年代中国当代艺术的精神性、纯粹性

Hi:“非常口”之后带来了许多关注和机会吗?

王:在日本展出之后,先后在香港、德国、西班牙和美国展出过。

Hi:“非常口”之后带来了许多关注和机会吗?

王:在日本展出之后,先后在香港、德国、西班牙和美国展出过。

Hi:90年代你们在中国没有什么展览吗?

王:没有。

Hi:没有“被认可”的期待?

王:我们的兴趣和专注是在作品的问题上,是否被认可的问题不足以吸引我们的注意力。我们做的事实际上是如何远离人们的认可,我们从取消视觉意义,审美意义,最后发展到取消个性,遵循的是取消的逻辑,其中也包括“被认可”。

Hi:这是当时你们对西方文化的一种反思吗?

王:西方文化是参照之一。

Hi:还有呢?

王:我们的个人生活与处境,以及对个性的理解,艺术史也是一种参照。

Hi:关注“新刻度小组”的批评家或策展人还有谁呢?

王:老汉斯。他一直很关注“新刻度小组”,我们三个人经常去找他谈一些关于展览或者作品的事情。一些西方策展人与艺术家也与我们合作,德国艺术家“零小组”的创始人之一约克,与我们在德国合作举办过“至北京的一封信”展览。

Hi:你如何看待90年代的中国当代艺术?

王:90年代早期的中国当代艺术还是比较好的,它延续了80年代中国当代艺术的精神性、纯粹性。

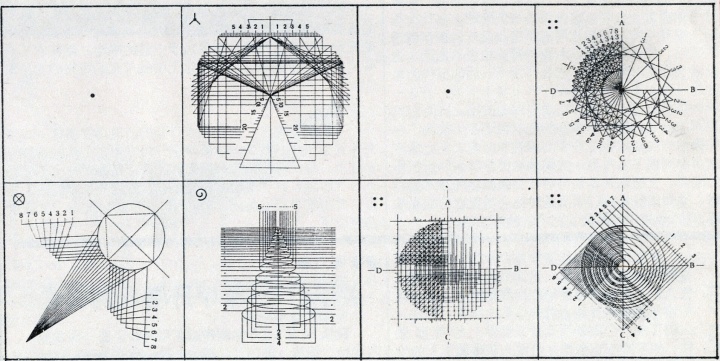

中国美术报 陈少平《解析》1988-1 图片提供:王鲁炎

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)