无问东西 一家英国画廊的亚洲代表

拉开当代艺术大戏的“一块布”

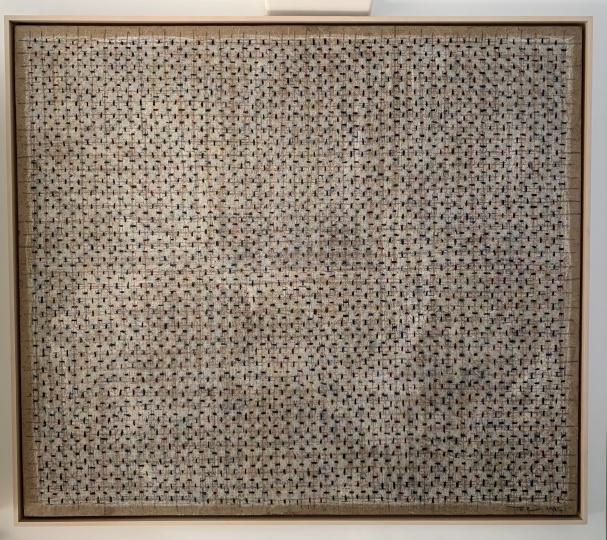

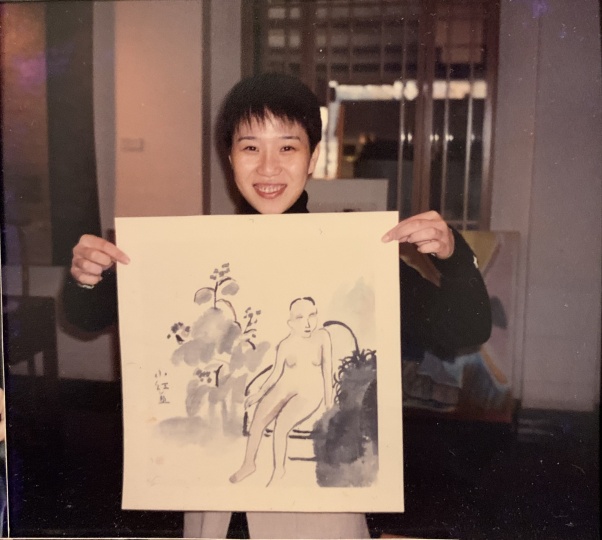

Laura对当代艺术认知发生质的飞跃,是从丁乙的“一块布”——一张白色粉笔画开始的。她用当年年底的画廊分红换来了这幅心仪之作,那也是她第一次收藏丁乙的作品,至今珍藏在家中。这样一块简单的布,如同Laura决意要拉开的当代艺术舞台的大幕布,既是她对未知的兴奋与懵懂,也开启了她对当代艺术大戏的向往与痴迷。

其实,我并未亲见丁乙的这幅作品,也无法想像那是一块怎样的布。但我相信Laura对艺术作品有着真切而敏锐的感悟力,或许她从未想过要说服别人相信自己。文字时而苍白,就像我感受到她对艺术的挚诚,却难以转译。

擦肩而过的《1968》,再次出发的2011

2011年,Laura低调地离开了工作了16年的香格纳。她用一句“缘分尽了”轻描淡写地解释离开的原因。她打算休息一年。和往年一样,Laura去了瑞士巴塞尔。从2000年开始,那里仿佛是她的“朝圣地”,是她每年必去的一站。但这一年的巴塞尔之行,有些特别。她正站在分叉路口,纠结是不是要与艺术事业彻底告别。

那一年,Laura在瑞士巴塞尔艺术展上遇到了改变她事业轨迹的作品——艺术家道格·阿提肯(Doug Aitken)用镜子做的《1968》。他把镜面上的每个数字都敲碎,破碎的纹路像鲜花一样绽放。以此纪念那个风云激荡的年月——年轻人的心里都装着一个宏大的世界,垮掉派们昂首“在路上”,左翼青年为“解放全人类”而斗争……

遗憾的是,因为逾20万美元的高价,Laura最终与《1968》擦肩而过。今天再次提及这件作品时,她仍无比动情,泪水竟在眼眶里打转。“它会回到我这里来的,我还在拜托画廊继续帮忙找这件作品”。如同对事业的执着一样,她放不下这件触及内心的作品。

黑白“负片”

其实,我依旧不知道为什么那样一件充满时代色彩的作品会改变一个与之毫无关系的人的决定。

我问Laura:“到底什么样的作品会打动你?”

“真诚,耐看,安静,有渗透力。”我试图理解她对作品与众不同的感受和判断。

显然,我无法从她的回答中得到明确的答案。但从她对艺术家及作品倾注的心力和处事态度,我丝毫不怀疑她对艺术热爱的纯度,即便如此形容常常显得虚伪和矫情。

琢磨了十年,也沉寂了十年。Laura仍决定把秦一峰重新推入当代艺术视野,帮他规划作品版数、重新定价、制定展览计划以及后续的收藏细节等。展览之外看不见的难题,她都需要一一攻克。

9月初的上海尚有几分夏末的余热。Laura刚忙完秦一峰在白立方香港空间的个展开幕,回到上海的家中,回到随性的日常,闲暇时的她从容而爽朗,与画廊工作时的严谨细致形成反差。就像秦一峰的黑白“负片”,在“黑白”的切换中,静谧而深邃的灰色才是她真正享受的。这一抹灰色,我想就是艺术的魅力吧!

“白立方”是一个容器

Hi艺术(以下简写为Hi):当初你接受白立方邀请的理由是什么?

Laura(以下简写为L):我一开始是拒绝的。因为上海对我来说是很难离开的地方。另外,我对香港许多画廊的印象还停留在局促的小空间上,我觉得不好玩。直到一位瑞士的朋友对我说:“白立方有安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)、乔治·巴塞利兹(Georg Baselitz)这些我很喜欢的艺术家。你去好好研究一下,不要因为离不开上海,就放弃了另一个世界。”后来我去香港看了白立方的空间,挑高有6米,临街,并且有上下两层,我觉得白立方可能跟别的画廊不太一样,有可能会好玩。

L:就像它的名字“白立方”一样,它是非常开放的,有自由度,可收可放,可大可小,它是一个容器,是一个体积。它里面有自己的灵魂,自己的文化,自己的系统,自己的价值观,有各种东西承载在里面。它不像很多画廊用的是老板的名字命名,Jay Jopling当时刻意避开了这一点,就是因为他希望这个空间跟其它的画廊不一样,它里面可以放任何东西。

Hi:Jay Jopling是一个什么样的人?他最特别的地方是什么?

L:Jay在内心深处有他对艺术的挚爱和理解。他对艺术是真诚的,他对艺术的直觉和敏锐度极高,这也是为什么白立方从1993年开始一直到现在,推了那么多好艺术家。

“作品说话,不用忽悠人”

L:没有什么特别的技巧,作品说话,你不用忽悠人,我不能让自己心里有内疚感。等我哪天真退休了,离开画廊了,那些藏家还能够跟我成为朋友,他们至少还能说:“Laura,你卖给我的作品不错。”这就完满了!

画廊是一个服务机构,服务于藏家,服务于艺术家,服务于艺术机构。我不认为画廊可以趾高气扬,它就是一个中间桥梁,把几方关系搭起来。没有艺术家,没有藏家,没有策展人和美术馆,这个生态就没了。

“不要把它想象成中国跟西方的对峙”

Hi:白立方2011年落地香港时,当时的市场环境怎么样?

L:我觉得高古轩已经做了一些工作,但那时候香港基本上没有西方艺术的市场。

Hi:八年过去了,市场有变化吗?

L:有。通过这八年,我们以及其他画廊的共同努力,亚洲观众对于西方艺术的了解已经很丰富了。而且我所知道的中国藏家是学习最勤奋、最积极的一批人,你看看乔(志兵)先生、王薇、陆寻等,他们在最近几年里大量地看去大量地学习。他们一到国外,整个行程表都是满的,他们要求能够尽量看到更多,这是很多中国藏家的现状,也是为什么他们成长得那么快。

Hi:中国藏家买西方艺术家的作品,会削弱他们对中国当代艺术的购买力吗?

L:艺术世界是通的,不要把它想象成中国跟西方的对峙——它来了以后,中国市场就没了。中国市场仍然还在!中国当代艺术最重要的市场还是在中国。就像西方最重要的当代艺术还是在西方,只不过全球各个地方的人都会收藏而已。西方人买中国艺术不会考虑到自己是西方人,不应该支持中国,他们不想这些。至少我知道的很多人认为中国的当代艺术也是世界的一个部分,他们收藏是冲着这个来的。

白立方作为一家西方画廊,它毫无疑问需要在这里推广西方的艺术。但是他们同时又有责任把亚洲的艺术介绍到西方去,我们是在做这些工作,因为这样才是对等的,才是完整的。

白立方一直在寻找“未来”

Hi:选择秦一峰这样一位在市场沉寂十年的艺术家多少有些冒险,白立方为什么会作出这样的决定?

L:画廊不是拍卖行,它要有前瞻性。市场则需要慢慢培养。画廊的作用就是发掘出各种未来的可能,然后在第一时间介绍给大家。你试想一下,当初杨福东、耿建翌出现的时候也没有市场,他们花了多少时间让大家认可学术价值?画廊就是做这个工作的。

L:从伦敦到亚洲,白立方一直在寻找未来,它不是一家所谓“摘果”的画廊。西斯特·盖茨(Theaster Gates)是在大家几乎都不认识的时候开始合作的,他所参加的威尼斯双年展、卡塞尔文献展等国际大展,都是进画廊以后做的。与大卫·阿尔特米德(David Altmejd)、弗吉尼亚·奥弗顿(Virginia Overton)等年轻艺术家也都有合作。2013年我们就开始给何翔宇做项目,“口腔系列”也是我们率先推出。

当然,我们也有很重要的艺术家,比如接下来香港空间要做的阿尔·赫尔德(Al Held),就是一位已经过世的西方抽象画家。他也是经历了80年代高峰后,在90年代一下子消失了,大家就没有意识到这位艺术家在绘画领域里提供的价值。我们伦敦的团队去发掘了这些被忽视的部分,重新把他带回大家的视野。想让大家看看抽象绘画里面,除了抽象表现主义和极简主义,还有什么?

Photo © White Cube (Kitmin Lee)

Hi:对中国艺术家的选择会更倾向哪一类?

L:对我来说,我成长的环境里没有那么多的倾向,艺术家各有各的层面,如果只选一个层面的艺术家,相比之下画廊就只有一个线索,我希望是很多个线索,能看到一个相对全面的面貌。所以在这个基础上,他们用什么方法表达,我无所谓。抽象的、极简的、写实的、做雕塑的这些都不重要。从我们推出的刘韡、周力、秦一峰、王功新等艺术家就大致能感觉到我们的方向。

一家企业化运营的机构

Hi:在经济和社会有波动的情形下,白立方香港空间这些年的经营状况如何?

L:我对这个东西不怎么在意。我觉得好的艺术、好的作品会永远存在。画廊的使命就是发掘艺术家,然后慢慢把他/她培养到一定程度就会有回报。前面培养的现在回报,现在培养的未来回报,这是一个良性循环。如果你只是按照市场节奏去看,你是看不出来这些东西来的。你看现在好的作品差市场吗?不差的。

L:这个要慢慢来,我们不能像百货公司一样一下子铺开,一个艺术家能有多少创作量呢?

Hi:会考虑在大陆开一个空间吗?或者先开一个小点的?

L:开一个小空间不太像白立方的作风,作为一家画廊,一定要有足够的空间把艺术家的概念说清楚。Jay很喜欢中国,从2003年开始,他一直来中国。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)