刘建华 一个“场”的三重回想

艺术家刘建华

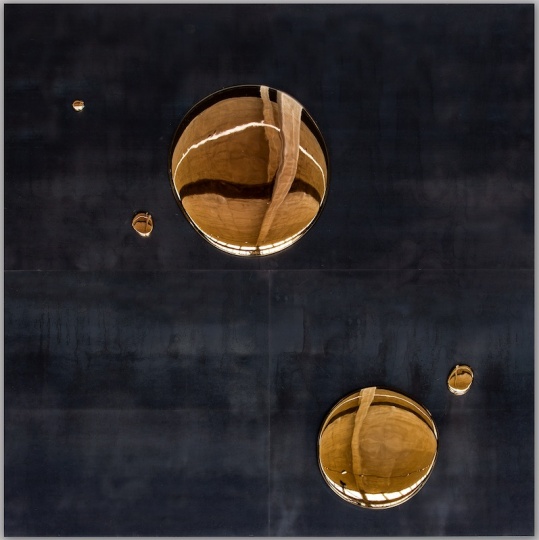

刘建华2014年佩斯北京的个展“方”,墙面的黑色把空间向后拉伸,力量同时被四周金色的线强制在矩形的方阵里。融化的“金水”凝固在地面,光跳跃在其中,当我们以45度角的视线向下看去时,那些物质的金色会慢慢升腾,并充斥整个空间。是身处其中的人,还是人对物质的欲望和想像。三重回想,一个方形的场。

回望陶瓷

展览“方”的现场中,那些金色的、厚重的物质,材料均为陶瓷。1977年,政府在文革后出台了一项保护传统技艺的政策:老艺人可以传授小孩以手艺。那时刘建华15岁,在政策的支持下进入景德镇陶瓷工厂内的美术研究所,随着身为中国工艺美术大师的舅舅刘远长一起学制陶瓷。在工厂的八年时间,刘建华完成了在陶瓷工艺上的敲打和锤炼。

说起对当代艺术的了解,刘建华首先谈论的是那个年代——一个人文精神、哲学思想以及艺术都极度活跃和开放的年代。能够在1985年至1989年进入大学,对刘建华来说是幸运的事情,80年代聚集的力量在今天依旧挥发着热。上学期间虽然没有介入八五美术新潮的运动中,但通过各种途径了解到的信息和思想已然提示出未来的方向。

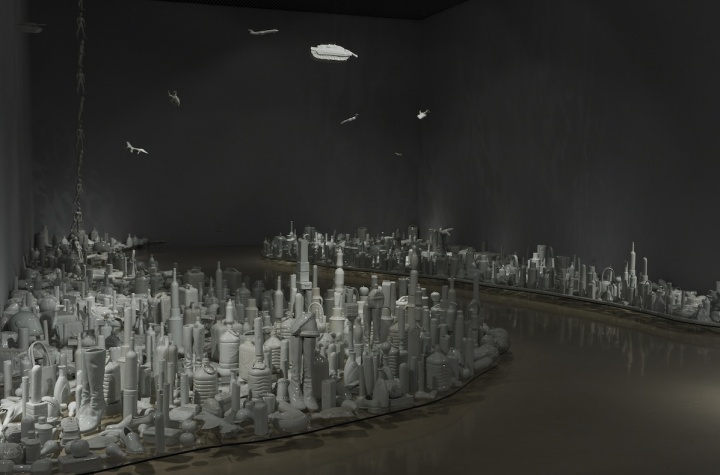

《彩塑系列-迷恋 的记忆》综合材料 1997-2001 可变尺寸

1989年刘建华被分配到云南昆明工作,开始了构建其艺术观念和方法论的重要时期。昆明拥有当代艺术发生的土壤,它开放、活跃和自由,刘建华通过对多种材料的实验,装置艺术的制作,以及对作品本身的梳理工作,修正着自己对艺术和雕塑的理解和判断。他基于环境、生活、社会感受和体验形成的艺术观念和认知,在当代性的讨论中独立出来。他拒绝对传统符号的简单模仿,拒绝将方法(比如对作品进行放大)的价值夸大为艺术的本质,但同时他也拒绝了陶瓷。实际上,刘建华在艺术上的思考是从雕塑本身展开的,当时对瓷的理解也仅限于工艺范畴。

但陶瓷是一棵并未停止生长的树,在刘建华进入当代艺术的创作时给了他新的提示和可能。1996年刘建华重回景德镇,此后便出现了第一件用陶瓷示人的作品《迷恋的记忆》,女性和旗袍因为陶瓷表面的光洁和颜色的靓丽变得香艳无比,传统文明(陶瓷的工艺和旗袍)和消费文化(性感的空壳旗袍、白嫩的大腿)并置在一起。和其他文化载体一样,陶瓷在这个时代的景观上获得了新的意义和使命。

《日常·易碎》 可变尺寸 瓷 2002-2010

《日常·易碎》 可变尺寸 瓷 2002-2010

聊到瓷,刘建华它在火中固定的过程是最不可控的,但其中的偶然和不可预知也是真正的魅力所在,在可控范围内呈现出的“偶然”本身也构成了作品的语言,每一次新的创作都考验了观念和材料是否能够真正地融合并产生有力的回响。2001年的作品《日常·易碎》中,各种日常用品以瓷呈现时的变形,边缘线上丰富的弧度,还有烧制时出现的裂缝,都是材料本身的难度(易碎)和作品的意义所在。陶瓷表面的坚硬和内部的脆弱呈现出矛盾和张力,当刘建华把生活中所有的日常用品进行翻制并抽离颜色时,这语言便构成了他对生命理解和言说。

《日常·易碎》 可变尺寸 瓷 2002-2010

从这件作品开始,刘建华逐步深入陶瓷的内部,并将它的特质抽象为语言本身。在陶瓷特殊的工艺、质感、材料的局限性以及它所承载的传统文化中,呈现出他对社会、生命、人性等问题深刻的反思和追问。对应在每件作品中的陶瓷呈现出来的特质,都会不断地颠覆人们对它的认知,而近几年刘建华希望陶瓷的工艺更加完整,甚至是完美的,当然,这是他对陶瓷可能性的挖掘,也是作品对材料提出的要求。

空间的回响

2008年之前,刘建华的创作围绕着两条线索展开,一方面来自个人的生活和内心,一方面则与当下世界发生的事件,以及社会发展带来的巨变有关。2008年之后,他从对外在世界的关注,转变为对内心深层的体验和追问,同时也针对当代艺术的境遇提出了作品“无意义,无内容”的观念。这个时代不缺乏物质的丰盛,但缺乏精神形态的丰富。在生活的嘈杂和社会的极速发展中,人们无法与事物保持有距离的观察,也就无法呈现出真正的多样。出于对现实的反思,刘建华一改之前作品中明确的社会批判的倾向,重新深入作品的语言构成中,从语言的内部强化出个人的视觉逻辑和表述的方式。

2008年之前,刘建华的创作围绕着两条线索展开,一方面来自个人的生活和内心,一方面则与当下世界发生的事件,以及社会发展带来的巨变有关。2008年之后,他从对外在世界的关注,转变为对内心深层的体验和追问,同时也针对当代艺术的境遇提出了作品“无意义,无内容”的观念。这个时代不缺乏物质的丰盛,但缺乏精神形态的丰富。在生活的嘈杂和社会的极速发展中,人们无法与事物保持有距离的观察,也就无法呈现出真正的多样。出于对现实的反思,刘建华一改之前作品中明确的社会批判的倾向,重新深入作品的语言构成中,从语言的内部强化出个人的视觉逻辑和表述的方式。

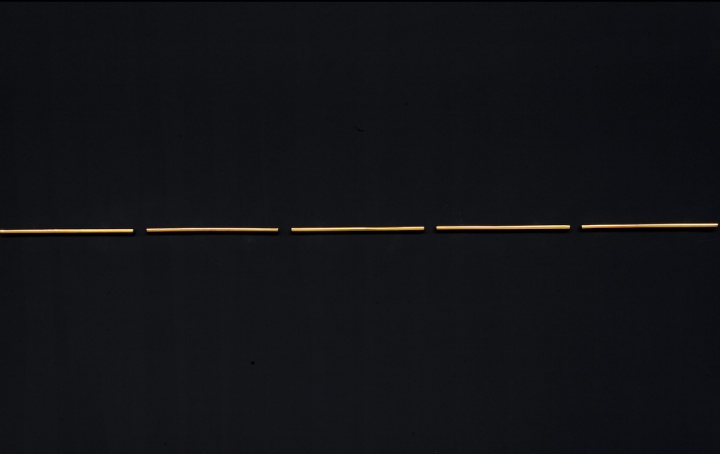

《1.2米》可变尺寸 铁丝 2012

2012年,刘建华在佩斯北京展出了作品《1.2米》和《无题2012》,方形的白色空间的外墙上排列着一圈瓷盘,每个盘子中间的线连成围住空间的力,而白色的盒子中却装着像竹林一样的铁丝,危险的刺感中蕴含诗意,它的内部和外部同时提供给人们观看的途径和角度,对空间思考和利用成了作品至关重要的环节。

《无题2012》可变尺寸 瓷 2012

《无题2012》可变尺寸 瓷 2012

《无题2012》可变尺寸 瓷 2012

刘建华希望能在艺术的纬度和内容上寻找更大的可能性。他认为作品并不是一个单纯的形体概念,它处于空间内,并散发出其内在的气息,这种气息构成人们的想像,影响人们的情绪,在深入感觉的同时引发思考。他希望一种无形的力在作品的周围对观众形成压迫,这种对雕塑和装置语言的深入,让作品拥有了更加丰富的层次和内容。

《方》可变尺寸 瓷 钢板 2014

此次佩斯北京的个展“方”,刘建华对空间的利用和控制扩展到整个展厅,而陶瓷在形态上被纯化为金子——一种极简的,陌生的形式,并呈现出它凝固和融化时的形态。黑色墙面上的金条构成了向内收紧的力量,这与2012年展出的一圈瓷盘和瓷盘上的线有着内在的相似。当观众问起这些物质的属性时,陶瓷作为材料再次颠覆了它可能存在的形态和人们对它的认知,这些看起来厚重的金子,其实依旧脆弱无比。在黑色的墙面向外扩张的力中,金色的光从四周的墙面向内收紧,从地面向上升腾,直至充满整个空间。填满这个空间的不是金子,而是身在其中人和人对物质的欲望和想像。

《方》(局部)可变尺寸 瓷 钢板 2014

《方》(局部)可变尺寸 瓷 钢板 2014

Hi艺术=Hi 刘建华=刘

Hi:学习陶瓷的经历,对你的创作有怎样的影响?

刘:以前的经历肯定会对后面的创作产生影响,但是这种影响在什么时候呈现出来,它与每个人积累的过程有关系。1997年用瓷的材料进行创作时,希望把传统和工艺带入到当代艺术的实验里面去,这个时候就发现自己以前的经历起到很大的作用。那个时期觉得瓷有很多可能性可以去实现,毕竟我熟悉这个材料,所以在那个时候它会与你的预期相吻合。随着对工艺的把握和提升,它的可能性也会呈现出来,而创作的想法也是在这种可控制的范围内有所呈现的。

陶瓷有它不可预知的一面,因为它通过手工艺的方式开始,然后经过1320度左右的高温烧制过程,最后你的想法时通过火的烧制固定下来的。所以这里面有许多不可预测的东西,而它的神秘性也在这,在你难以把握的地方。所以使用这种材料的难度在于,你的每一次创作以往的经验都不一定用得上,烧制陶瓷的经验跟你的新的想法是有距离的。它的难度在于它的不可预知,不可把握,但这也是陶瓷真正的魅力所在。

《方》可变尺寸 瓷 钢板 2014

Hi:在昆明的时期,对你在艺术理解上的形成起到怎样的作用?

刘:我读大学的时候比较幸运,那个时候正好是1985年。经历过80年代的人都会有很深的烙印,那个时代对中国的人文精神、当代艺术,包括音乐,诗歌都有了很好的铺垫,今年依然能够带给人们许多可能性。1989年大学毕业我被分配云南昆明,那里的当代艺术非常活跃。因为之前受到八五新潮的影响,所以我在那里就开始了当代艺术的实验,融入到昆明的当代艺术群体里面,那时候的实践为自己艺术观念的形成打下了重要的基础,确定了比较明确的方向,包括在那里生活,生活对艺术的影响,都构成了我在创作观念上的形成。

刘:我读大学的时候比较幸运,那个时候正好是1985年。经历过80年代的人都会有很深的烙印,那个时代对中国的人文精神、当代艺术,包括音乐,诗歌都有了很好的铺垫,今年依然能够带给人们许多可能性。1989年大学毕业我被分配云南昆明,那里的当代艺术非常活跃。因为之前受到八五新潮的影响,所以我在那里就开始了当代艺术的实验,融入到昆明的当代艺术群体里面,那时候的实践为自己艺术观念的形成打下了重要的基础,确定了比较明确的方向,包括在那里生活,生活对艺术的影响,都构成了我在创作观念上的形成。

Hi:作品中对空间的理解是在从何时开始深入的?它在你的作品里有怎样的位置?

刘:很难说有一个确切的开始,因为我一直对雕塑和装置感兴趣,希望作品在这些方面有更多的可能性。作品除了自身之外的空间能够让作品产生不同的呈现方式,从2003年开始已经有了这样的思考,在各种展览的机会中,去尝试它的可能性。特别是2008年以后,我觉得空间于作品更加重要,因为空间强调出作品的一种相对状态,我希望作品和空间之间构成一个场,观众进入其中就让他拥有真正的思考和体会。空间的重要性在于,作品并不是单纯的一个形体概念,它能散发出作品内部的东西,包括在空间中产生的情绪,一种对话的契机,

通俗点说就像气场一样,有时我们进入某种氛围里,会感受到窒息,空间对作品的作用也在这里,它传递给观众不同的感受,作品的力量是在无形之间辐射出去的,让人形成思考上的压力。

《方》(局部)可变尺寸 瓷 钢板 2014

Hi:2008年你提出了“无意义,无内容”,这是转向作品内在语言的开始吗?

刘:“无意义,无内容”的提出其实跟社会现实有关联,之前我做过许多社会题材的作品,这对我个人的艺术发展至关重要,我在这个过程中不断地产生新的概念和想法。我们的社会不缺少丰富,因为它的嘈杂跟速度感,缺少的是观察事物的距离,也就没有了产生更多形态的可能性。那艺术在怎样的位置上来讲述这些问题更合适呢?所以面对这样的环境和现实,我提出了这个概念。

Hi:在更抽象的描述中承载丰富的内容?

刘:不想把艺术搞的那么简单,不想让它像看图说话那样直白。作品还是要有深度,有可能性,有思考的空间,我觉得这样的作品才有意思。

刘:“无意义,无内容”的提出其实跟社会现实有关联,之前我做过许多社会题材的作品,这对我个人的艺术发展至关重要,我在这个过程中不断地产生新的概念和想法。我们的社会不缺少丰富,因为它的嘈杂跟速度感,缺少的是观察事物的距离,也就没有了产生更多形态的可能性。那艺术在怎样的位置上来讲述这些问题更合适呢?所以面对这样的环境和现实,我提出了这个概念。

Hi:在更抽象的描述中承载丰富的内容?

刘:不想把艺术搞的那么简单,不想让它像看图说话那样直白。作品还是要有深度,有可能性,有思考的空间,我觉得这样的作品才有意思。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)