杨圆圆 这个世界上已经有太多图像

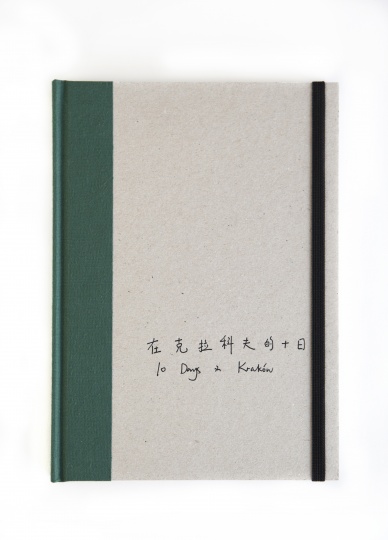

《在克拉科夫的十日》内页

杨圆圆的《在克拉科夫的十日》是假杂志第一次和女性艺术家合作出版。这本画册和我们印象中的“摄影画册”很不同,包含了大量对电影、动漫、旧照片以及文学作品的引用。这是一种致敬?是一个视觉艺术家,一个用图像作为表达方式的人对图像过剩时代的批判式思考?

杨圆圆近照

从第一次展览开始

说起杨圆圆,很多人自然地想到她2012年在三影堂获得的美国特尼基金奖。那时候她还在伦敦传媒大学念摄影系,休学一年回北京创作。当年获得三影堂大奖的张晋曾在接受采访时评价她“就像一座火山一样,即将爆发”。杨圆圆自己也说2012是她创作生涯的节点之一。这个1989年的北京姑娘,没过19岁生日就去了英国,2010年在北京天安时间当代艺术中心参加群展,又在床吧举行了第一次个展“积木·记忆”,成为她创作生涯中重要的时间点之一。2012年,她暂时休学,“第一次以一个成年人的状态在北京生活了一年”,拿了几个奖,在在3画廊举行了第二次个展“中间地带”,给许多人留下了深刻的印象,然后又回到英国。

如今谈起当时的作品,杨圆圆坦言回头看觉得非常稚嫩:“说白了,那个时期还是会非常在意一张照片是否‘好看’。”2013年她毕业回国,定居北京,创作的同时在艺术杂志工作。在为毕业创作进行调研,到回国后作为独立创作的艺术家不断反思的过程中,她形成了脱胎换骨的创作理念,对图像的认知产生了翻天覆地的改变。“从2013年1月到现在,对我来说是最重要的阶段。”

“在现在过去时中将影子追述”

和这座城市本身一样复杂多态

今年年末,杨圆圆和假杂志合作,出版了《在克拉科夫的十日》。她强调,这本书并非单纯集合一系列摄影作品的普通画册,这组作品的呈现方式就是“书”。

该怎么描述《在克拉科夫的十日》呢?它就是波兰旧都克拉科夫,就像这座城市本身一样复杂、多层、多态。

毕业后,杨圆圆趁着还有签证的时候买了火车通票环游欧洲大陆,本来在克拉科夫逗留三日就离开了。余下的旅途中,做一个关于克拉科夫作品的念头逐渐在她脑子里成型。最后,她在旅行结束后又回到这座“皇家首都”呆了一周。一共十日。创作过程中,杨圆圆逐渐确认了将主题集中在“作为一个旅行者,你和这个只能短暂停留的地点之间可以发生怎样的关联,在之后的编辑中能够产生怎样的叙事,呈现何种效果”。

在杨圆圆之前的作品中,其实我们能够看到许多与之一脉相承的逻辑。从“日常的神秘”到“中间地带”、“虚构的记忆”,她已经频繁地思索人与外界的关系,尤其是我们每个人携带的历史和其他人或物所携带的历史之间的相互作用;及至近期的作品“朝鲜风景”和“几近抵达,几近具体,重庆”中,作为客观存在的“地点”和经过人类智慧再现的“地点”的并置更是她常用的表现方式,借此挖掘个体记忆和集体记忆之间的关联。社会调查一般的资料采集过程、对世界各地旧货市场尤其是老照片的痴迷、内部与外部的分化和沟通,以及完整的思考脉络,让我们透过变化了的视觉语言这一表象,看到熟悉的杨圆圆。

“朝鲜风景”,并置真实与图像

《在克拉科夫的十日》全书结构,正符合我们对一处地点、一件事物甚至有时是一个人的认知过程:先从押井守的电影,也就是他人的描绘中形成对此地的想象;实际到达此地后,自己眼睛看到的、自己拍摄的照片和头脑中的想象糅合在一起;先关注他人作品中呈现过的事物,比如飞机,再到城市中更宏大的景致,最后视线逐渐集中在某些个体上,甚至是某个人,比如Teresa Chelmczynska ,的整个生活;最终,在离开后,在此地的体验更新了头脑中其他与此地有关的元素,形成了新的想象。最后的最后,“是不是克拉科夫这座城市也许已经不那么重要了,最重要的是你可能和这个地点发生的关联。

《在克拉科夫的十日》

摄影和出版物的关系

这也是杨圆圆第一次使用出版物来作为一组作品的最终呈现形式,她于2014年夏天在重庆器空间完成的驻地项目“几近抵达,几近具体,重庆”的最终完整版也会用运用这种媒介。出版物有两个特性非常吸引她:重复性和流通性。书可以给人最大的自由,买来放在家里,用自己的节奏观看。这也许是影像市场的吸金能力还没有充分发挥的时期,年轻的影像艺术家为了养活自己和创作,对拓展市场形式,挖掘作品潜力的一种思考。

实际上,无论西方还是日本,在摄影术发展成熟后的几十上百年间,摄影一直和出版物、商业需求联系紧密,如今拍卖行里高价的老辈摄影大师,之前大部分都是和报纸、杂志、书籍或是商业品牌合作。与绘画不同,摄影的传播方式从一开始就并非完全依赖传统的艺术市场。它如今虽然是艺术市场的一部分,但这种媒材洒脱的天性给它更多求新求变的空间。

“对于年轻摄影师来说,自出版这样的形式也为作品的销售与流通带来了新的可能性,”杨圆圆说。她马上补充道:“但是,关键还是看作品适不适合。”

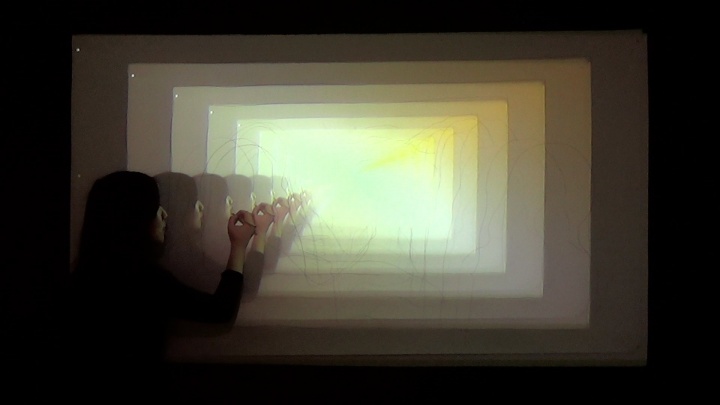

“几近抵达,几近具体,重庆”以未完成形式在器空间展览

Hi艺术=Hi 杨圆圆=杨

为什么是书 ?

Hi :是先有创作《在克拉科夫的十日》的想法,还是先有这次旅行呢?

杨:先有旅行。在旅行的过程中我有意识地收集了尽可能多的素材,但是在后来编辑的过程中很多东西被梳理掉了,最后呈现出来的这个形式也是我之前完全没有想到的,包括一些巧合引发的事件,比如我看到Marina Vlady的照片认为是Teresa Chelmczynska,再后来发现我2011年就看过她演的戈达尔的电影《我略知她一二》,而这部电影的叙事手法和我的这本书几乎是平行的,把一切都零碎地切开,打乱时间空间。而对“巧合”本身的强调也是作品的一部分。

Hi:你反复强调这组作品的呈现形式就是书,为什么对书这种形式这么感兴趣?

杨:还是要根据不同的作品来决定,有些作品就非常适合用书这样的形式呈现。比如这件作品,我构思时的方式特别像构思一部散文电影,但最后大家看到的不是一个电影的形式。这是因为,对电影的观看需要在一段线性时间中完成,从A点到B点,一气呵成,中间不应该有停顿反复,我不希望这件作品是这样的。我希望这本书的每一页之间都充满关联,看的人可以在过程中往回翻,去寻找关联。这是非常重要的过程。另外,书是一个非常民主的物件,能被人拥有,甚至可以在自己家厨房里做着饭想起来就去翻。虽然限量版的书也不便宜,但几百块钱大家花得起。有时候我会对于艺术市场的运作模式感到困惑,为什么费了半天劲做的一件作品,到最后它只能挂在某个有钱人家里的墙上。这个人跟我的关系是什么?我的这件作品为什么会卖好几万?当然,很多东西我也还要慢慢地摸索和学习。但总的来说,除了对于创作本身的关注以外,我觉得年轻艺术家需要对于自己在艺术系统中的处境保持清醒,并有意识地去反思整个系统运作的模式。

《在克拉科夫的十日》中对城市景观的表现

随着目光的深入,《在克拉科夫的十日》在老照片的指引下逐渐聚焦在特定个体

我们和图像的关系

Hi:你把自己看做是摄影家还是艺术家?

杨:艺术家。主要使用摄影作为创作媒介的艺术家。

Hi:你说到从2013年年初开始自己的创作发生了非常大的转变,这种转变具体表现在哪些方面?

杨:最重要的不同是我对图像认知态度上的转变。2012年的时候我还会非常在意自己拍的照片“好不好看”,而现在我的工作方式则更像一个编录者或者材料的梳理者。这个世界上已经有太多图像了,我现在经常会反思,当下的图像制作者,是否应该在确定不能使用现有图像的情况下,再去制造新的图像?另外,我之前看重一张照片的重要性,但现在认为一个被编录好的图像集群在一起的表达会清晰很多。在一个集群里,没有哪一个图像是特别重要的,而在它们被编录入一个系统或者网络中之后,或许会激发出观看者头脑中的一个图像,而这个图与观看者的经验息息相关,它并不是由我创造的。在我近期的实践中,比较核心的一个思考就是摄影这种媒介的改变,人们和影像、照片的关系,以及这种关系对人的生活方式和记忆造成的影响。

Hi:你毕业后回到北京,目前为止,你对自己作为一个生活在北京的艺术家的整体状态满意吗?

杨:旅行从各个从面来说对我都是非常重要的,我从不排斥到处走,但是相信北京始终会是我的大本营。中国的发展和计量时间的方式和别的地儿都不太一样,总会觉得这里的一年等于其他地方的三年,我觉得这个挺好的,挺刺激的,挺棒的。中国在经历特别多的转变,我希望我可以参与其中。作为艺术家的状态,我还挺满意的。虽然又要顾杂志工作,又要顾自己做作品,但是还算顾得过来,还挺充实的。很多时候刚毕业的年轻艺术家容易产生一种急迫的心态,我希望能够避免这种心态。二十多岁、三十多岁对于做艺术的人来说还是年轻人呢,千万别着急,好多东西都要慢慢学习和积累。一个艺术家应该了解市场,但是不应该被市场左右。从毕业回国到现在才只有一年多的时间,对于艺术圈,我挺希望保持着一个处于其中,但同时又在旁边观望的态度。

“朝鲜风景”

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)