在全世界最富有的小城,艺术的Saida在哪?

在近五年关于艺术的话题里,澳门扮演的是缺席者的角色。偶尔闪过的信息是:“某某在澳门攻读艺术类的博士学位”。对多数人而言,澳门是一个只闻其名,却从未去过的地方。

因为2025澳门国际艺术双年展,我第一次踏入这座还停留在“赌城”印象里的城市。

澳门的尴尬

“Saida”,是我学会的第一个葡萄牙语单词。它在澳门的公共区域随处可见,意为“出口/离开”。这里没有像其它国际都市那样,替换成全球通用的英文“Exit”,还保留了它过去的语言记忆。至少在“Saida”这个词上,全球化在澳门尚未完全生效。

本地艺术家黄美婷将这个经典的标识挪用进了她的作品里,“Saida”被仿若绿色蕨类植物形态的碎片包裹,轮廓模糊、似在漂浮。这是她对自身,以及栖居的这座城市的微缩注脚。

版图不足香港的1/33,人口仅68万,这个中国面积最小省级行政区,经过百余年来漫长的填海工程,从1840年鸦片战争时的2.78平方公里,增加到今天约等于北京颐和园1.5倍的33平方公里,脚下的每一寸土地,都不是自然的馈赠,而是层层累积的人文历史。然而,这个名副其实的弹丸之地,经济实力却不容小觑。2024年官方数据显示,澳门人均GDP突破了7.3万美金,全球排名第十,亚洲第三,早已超过了隔壁的香港,跻身全球最富裕地区之列。

“澳门的博彩业实在太发达了,其它行业必定会变得边缘。澳门现在有点像站在十字路口,在寻找新的出路,”黄美婷说。这位80后是我认识的第一位土生土长的澳门艺术家,身兼策展人与艺术家的双重身份,凭借“湿件半岛”方案成功入选了这届澳门双年展的“本地策展计划”。另一位参展艺术家是她在伦敦皇家艺术学院的同窗张双洋子。黄美婷是少数离开舒适区,选择外出闯荡的澳门人,从英国求学到前往上海驻留创作,“在澳门,只要稍微努力一点,就能把日子过得不错。出去等于没苦硬吃,还不一定能适应激烈的竞争环境”。

艺术对财富天然抱有幻想,艺术博览会、拍卖等商业机构都曾前仆后继,试图从这片沃土里分一杯羹。不管能不能成功入局,总得来试一把。2013年启动的“艺术澳门”、2016年开始的“保利澳门拍卖”和“6075酒店艺博会”相继登场,又陆续落幕。

如今的澳门艺术生态依然单薄。新濠天地、葡京人酒店分散着屈指可数的几家画廊。对于没有逛展习惯的本地人来说,指望3000万流动游客支撑起这个行业,恐怕是奢望。

双年展,

一场覆盖全城的文化对话

步入第四届的“艺文荟澳:澳门国际艺术双年展”或许是打开新局面的积极信号:主场展、公共艺术展、城市馆、特展、本地策展计划、平行展六大板块,调动了全城近30个展览。“今年政府对艺术推动力度是近几年最大的,关注度也是最高的。”这个信息在澳门艺术博物馆展览部工作了十几年的李绮霞那里得到了证实,她说参观这届双年展的观众数量远超前面三届。

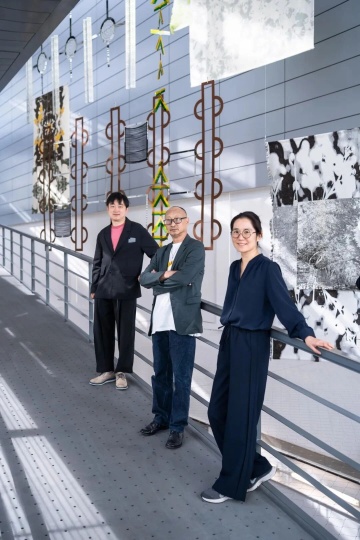

摄影:王程琛

对于这届澳门国际艺术双年展的总策展人冯博一,联合策展人刘钢、吴蔚三位来说,“嗨,你干什么来了?”这句简练的开场白精准概括了他们的问题意识——它像一个温和的引子,邀请每个人对自我身份的深层追问。这个近乎洗脑的主题瞬间和内地双年展的调性拉开了距离,尽管他们三位均来自内地。

冯博一对澳门并不陌生。早在2008年,他就参与策划了“出境——广深港澳当代艺术中展览”。2010年开始至2014年连续五年策划了“海峡两岸与香港、澳门艺术交流计划”。时隔十年,他谈及为澳门策划双年展的感受:“澳门虽属大湾区,但在当代艺术领域与内地的联动仍显薄弱。我们更关注澳门作为‘全球南方’节点的独特性,而非强行纳入区域框架。”

冯博一的老搭档刘钢说:“展览主题实际上预设了对话的空间场域。这种空间隐喻在展览中转化为20个嵌套式空间叙事,从入口的‘海关’意象到厕所的艺术装置,形成穿越澳门历史与现实的‘空间隧道’。”

《公共艺术》《艺术当代》杂志副主编吴蔚来自上海,对她而言“这届‘艺文荟澳’不仅是一个展览,更是一场覆盖整个城市的文化对话,特别是公共艺术展‘来来,往往’真正深入了澳门的社区与城市肌理,包括特定场域艺术、社区艺术、参与式艺术等,分布于澳门各具特色的城市空间。同时它更具在地性、亲密性、包容性,希望唤起人们的身份认同、公共意识、生态意识与行动力。”

策划双年展是一道棘手的难题,考验的是策展人的控场和平衡能力。既要有思想的锋芒,又不能过于晦涩;既要稳住学术内核,又不能诘屈聱牙;既要照顾观众情绪,又不能流于表面的视觉讨好……比如出场阵容的搭配,既需要知名度活跃度兼具的大牌领衔,也需要给到年轻人机会;兼顾艺术家的地域分布,东西南北半球都能有代表露出;可以有契合主题的旧作,但也必须有委任的全新作品……46位艺术家们的80件(组)作品像是投石入水后漾开的一圈圈涟漪,或近或远,或强或弱地与主题同频共振。至于观众能不能共情,又是另一套评价系统了。

摄影:罗颖

一个双年展的诚意来自于细节。策展团队将主展场澳门艺术博物馆的动线,划分成入口、宫殿、夹角、厨房、书房、客厅、走廊、卫生间、疗室、迷宫、广场、赌场、空隙、域外、街区、里屋、出口、太空等二十个叙事场景——以仿澳门街道花砖路牌样式的标识,在美术馆里再造了一座微缩城市。不是简单的空间区分,它为观众理解眼前的作品提供了关键的辅助信息。

千里迢迢来到澳门,我们当然不想看其它地方都能看到的“预制”艺术。来自世界各地的策展人、艺术家们带着各自迥异的背景与经验,对这座城市进行侧写。寻找当地的艺术口感,成为此行我给自己设定的目的。这也是面对宋冬《非问非答》的问题,“嗨,你干什么来了?”我给出的回答。

《两个澳门》是生活在深圳的艺术家薛峰的回应。他用四组赌桌装置强化了澳门那些最具辨识度的虚实符号:航海、妈祖、赌场、筹码、魔幻又混搭的建筑等。而这些,也是我们观光客眼中的澳门印象。

尺寸可变 丙烯、3D打印 2025

澳门艺术博物馆展览现场

艺术没有高于生活的特权

张晓的《民间美学大观》可能是对澳门最直接、也最鲜活的表达。在参加这届澳门双年展的公共艺术单元《新美安大厦二期》的驻地期间,他走街串巷,将发廊、垃圾桶、高压电线、烟头、祭祀用品、管道等36个日常主题意象纳入取景框。以图代言,将他对澳门的观察与感知凝练在36本杂志的“城市画像”里。这些细碎却真实的画面,恰似一面棱镜穿透日常的表象,将澳门藏在烟火里的肌理与温度,清晰地照进我们的视野。

葡萄牙诗人埃乌热尼奥·德·安德拉德(Eugénio de Andrade)在《东方札记》里写下:“澳门这座城市,‘五脏六腑’都暴露在外,从远处看有一种迷人的假象。”张晓则把镜头拉近,把假象抹掉,把真实的澳门推到了我们眼前。

这36本杂志也是张晓留给新美安大厦二期业委会的内部阅读刊物。50多年历史的新美安社区,是一道独特的印记。上世纪70年代落成时,它曾是澳门高端社区的典范。如今这里集中了240多户,是一个没有物业,没有管理组织的边缘社区。没有一个初到此地的人,不会被这里被密集的居住环境所触动。

何志森以艺术的名义发起“照护的艺术——社区共创与互助计划”,从打扫卫生、收电费、邻里聚餐等最日常也最不艺术的方式,试图一点点改善这里。沈佳璐、第一芬兰松馆、王莹、张晓、孟岭超、二高表演、咩都有小组、欧阳佩珊、Mapping 工作坊、澳门大学学生小组轮流在这里驻留,还有一位最特别的参与者冯娇雄(红姐)——她是这里的住户,也是新美安最热心的业主。

有艺术家、有作品,但这个项目却彻底跳脱了传统意义上的“展览”概念。有始无终,过程比结果重要。用何志森的话说“这不是一群艺术家的联合展览,而是一群艺术家为居住在新美安的人共创的一场展览。更准确地说,这是一场关于社区照护者红姐冯娇雄,或者说,所有那些被称呼为‘红姐’ 的新美安人的展览。”

作为外来者,我们总是不由自主地对这类“非白盒子”空间的项目感到兴奋,看起来它让艺术不再悬浮。但对身处其中的居民而言,艺术的到来并非人人都欢迎。在这里,艺术并没有高于生活的资格和特权。

就如公共艺术单元那句朴素的主题“来来,往往”,当艺术走进公众,平等,是彼此最佳的相处之道。

当建筑成为展览的加分项

在曾经集中了水果批发店,如今仍藏着百年店铺的果栏街,2015年英国透纳奖得主Assemble团队的影像装置作品《商贾与勇士》在一栋三层老楼里呈现,他们聚焦澳门“被喂养”的属性——这座高度城市化的地区完全依赖外部农业供给。作品将视角投向中英两国的小规模农业生产,在8个城镇实地调研拍摄,以影像呈现人与食物、人与土地、人与人之间的亲密关系,与这条老街的商业记忆编织在了一起,提醒我们思考未来城市的发展。

步行约15分钟,即可抵达始建于1860年的岗顶剧院,它的显赫标签是“中国第一座西式剧院”。来自美国的艺术家安·汉密尔顿(Ann Hamilton)相中这里的,也恰恰是它的身世背景。作品《借来之手》借艺术家张晓的中国民间佛像造像藏品,借扫描的方式、借本地音乐家的创作……层层递进,将历史器物、人物形象痕迹以及观众的情绪重构了中西贸易的记忆空间。“安以最小限度介入空间,以声、光、影为主要元素,邀请大家来寻找与聆听来自未来的歌声”。吴蔚的解读进一步帮助我理解了安的作品。

在一个不会被拆迁困扰的城市,那些浸透着时光痕迹的历史建筑总能成为展览的加分项。在始建于18世纪70年代的澳门首幢别墅式花园豪宅里,策展人张颖岚邀请 Charlie Perez-Tlatenchi、徐今今、何子彦、Elói Scarva 及 “历历在目” 艺术组合参展,让作品串联起澳门的百年过往与当下日常;在100多年历史的当铺德生大按,九位艺术家(关皓文、吴正楠、吴靖彤、吴登央、许剑春、陈显耀、邹志全、君士坦丁、吴卫鸣)讲述“基因延绵”的故事。

哪吒文化馆和澳门茨林围两处相隔不远的空间里,则成了七位女性艺术家的表达场域——罗蔼盈、吴敏慧、司徒俭、何沛珊、姚咏思、梁洁雯、李佳宝以感性鲜活的多媒介作品,传递独属于她们的艺术语言;而在颇具年代感的凉水街,姜军、李凤莹、刘向博等六位艺术家,借装置、影像与行为艺术,探讨澳门如何在文化裂缝中生长出新的创造性转化……论city walk的适配度,恐怕没有哪座城市能比得过澳门。

Saida在何处?

每年3000万游客来来往往,在传统的博彩旅游项目之外,艺术为澳门锦上添花贡献了更多新内容。以城市的名义发起的双年展,会不会成为文旅的附庸已不再重要。至少在澳门,艺术没有背负预热地皮,拉动经济的“厚望”。

澳门艺术的Saida在哪?它的出口,不在博彩业的霓虹里,也不在 GDP 的数字里,而在那些纷繁喧嚣的市井生活间隙中,在每一位艺术家个体“微弱却坚定”的创作里——是艺术与生活慢慢地咬合,是“来来,往往” 里的每一次看见。

参考文献:黄启臣,《澳门通史:从远古至2019年》,广东教育出版社,2020年出版

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)