28天574公里,他穿着家乡的拖鞋“走完”了毕设

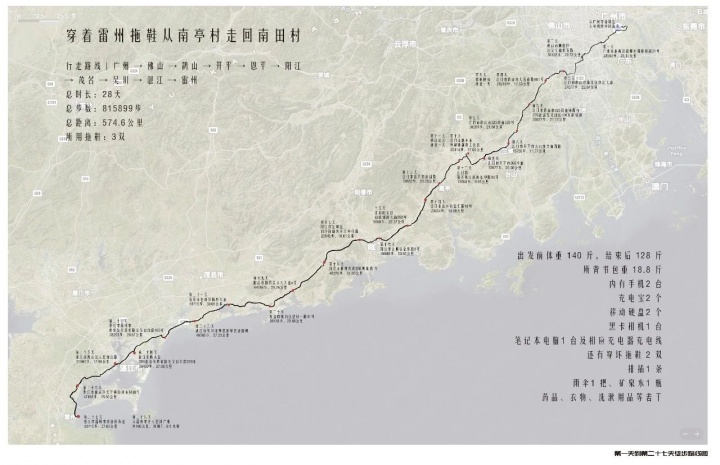

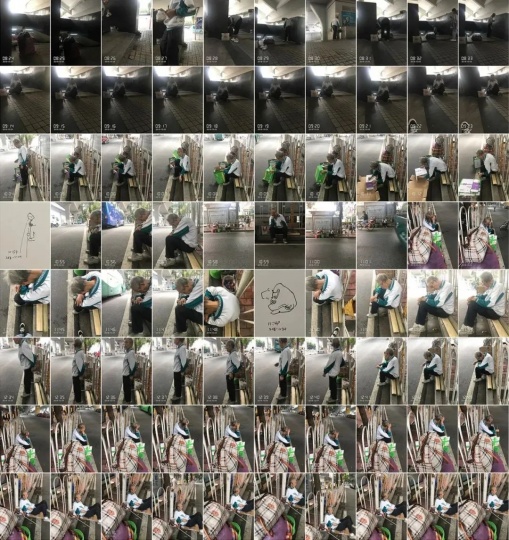

在毕设越来越追求一炮而红的景观化制作时,今年有一位毕业生从广州步行574公里,累计80余万步耗时28天,抵达家乡雷州,以此回溯个人和集体过去与时代逝过的浪潮他的创作媒介很简单只有自己的身体和脚下这双黑底红鞋带人字拖鞋他的作品在毕业展现场的呈现算不上惊艳,但背后的能量却耐人寻味。

力道收紧

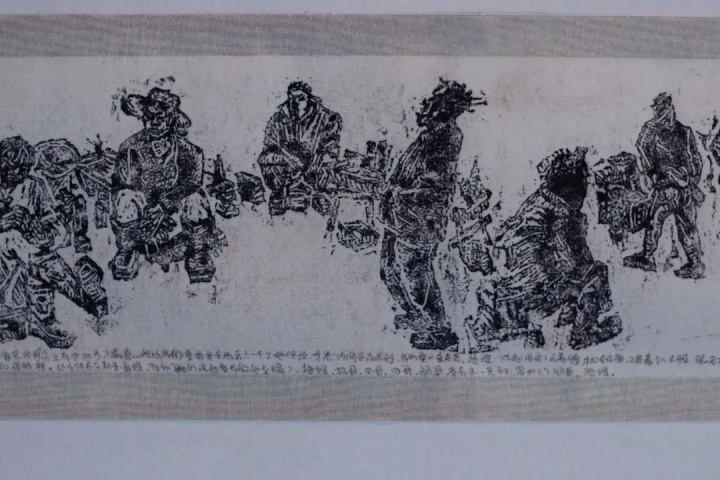

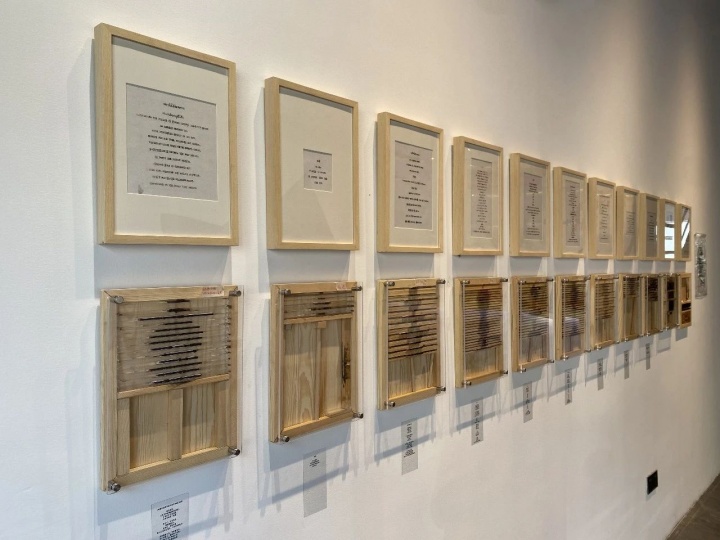

几十双拖鞋铺整齐地挂在展墙,鞋面被灰尘覆盖,负形来源于郭定奋采访的30位雷州人的侧脸肖像,以及他们喜爱的物件。他没有大力出拳,而是将力道收紧,理性克制。

1995年出生的郭定奋成长于一个几代人都是建筑工人的家族。他很小的时候就跟着堂哥郭定朋画课本插图,从此迷上了画画这件事。堂哥因为家里条件不好,没能继续学画,后来像他的家人一样,成了一名建筑工人。在复读了两年,熬过考前班无数日夜后,郭定奋终于考上了广州美术学院的实验艺术系。30岁才研究生毕业的他,比班里大多数同学都年长一些。

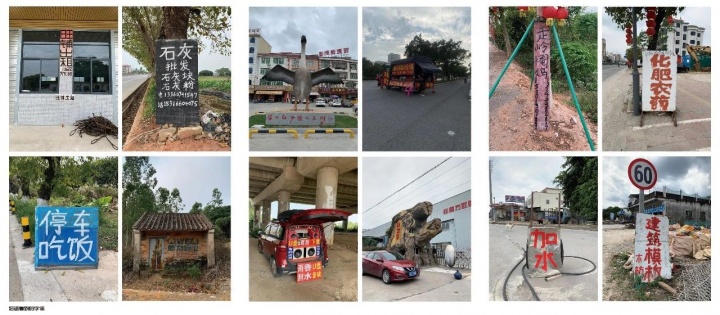

在郭定奋的记忆里,成千上万的年轻人在千禧年前后涌入广州求学或打工,他们的脚上几乎都踩着同款雷州拖鞋——黑底、红鞋带的人字拖。于是,他将毕业创作聚焦在了当年的“流行款”上。郭定奋决定用身体去丈量这段时间迁移的距离,通过行走来回应身份在流动中如何被重构,如何被时代冲刷又重新找回。表面看是审美变迁,实则是农村青年进城后对原生身份的切割。

我问了他一个有些矫情的问题:“那行走对你而言有什么意义?”

“我一般不在决定做事情的前后想这么多与‘观念’有关的事”,他在视频那头告诉我。

我的出身就在那里

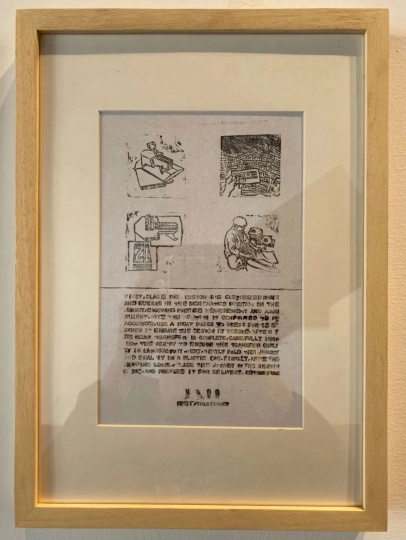

郭定奋曾为了几十块钱的租金和房东吵架,他将看不见的痛苦塞进折断的床板中;当他每天的生活被局限在打包快递中时,快递单成了连接个人情绪和社会化体验的媒介;当他不小心在工地上摔倒,个体在一个冰冷的社会场域中的受伤被相机如实记录下来;当他被拖欠工资,当身边的工友被压榨……他做出的也仅仅是将其呈现出来。在一个身体劳作和不公待遇已然渗透进时代血脉的时间节点上,郭定奋作出了一次次坦诚的回应。

电子相框、纸箱、亚克力、热敏纸 2023

郭定奋的身份在多样的社会经验里被搅成了一团,但在一个闭塞的社会症候里,艺术实践的作用并不明显。于是郭定奋放下了将所见所感夸张化的野心:他并不打算站在风口浪尖上摇旗呐喊。然而,在持续的试验里,他虽遵循了自己的最真实的体验,却又无法摆脱时代问题的影子,于是个体的情绪和社会的矛盾在他的作品里以一种共生的状态存在。正如他在向雷州行走时写道:“男人的背后是荒野,荒野的后面是高楼”。至于这两者是对立还是冲突?郭定奋把这道选择题留给了观众。

郭定奋从体会外卖员和时间赛跑的生活到经历车间里的繁复劳动,从建筑工地上的身体力行到如今对雷州拖鞋的反思,他与社会的呼吸并排站在了一起。在这样一种看似宏大的社会关怀里,郭定奋认为自己只是“看起来”帮助某些群体发了声。“我能做的就是感受,只是因为我的出身就在那里”。他将社会化的议题和对于时代身份的论述浓缩进一种单纯的、甚至是过于简洁的生活切片。

一个看似笨拙的着力点

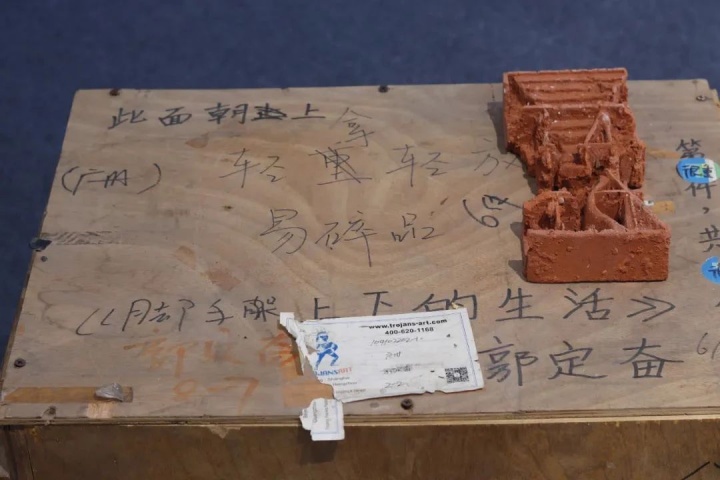

一次布展时,郭定奋尝试在现场砌起四面围合的一米高矮墙,用实际的行为来复盘和反思自己在工地的经验。他当然并不太擅长把砖块一一摞起,最终花了三四天时间勉强砌了一面歪歪扭扭的墙。美术馆里一位曾经当过建筑工人的保安与郭定奋打趣,说自己砌的话,两小时就能完工。在这样一种偶然的互动中,郭定奋对身份流动的讨论才真正成型。

来自云南昭通的腰乐队在2005年发行了首张专辑“我们究竟应该面对谁去歌唱”。对时代的诘问在二十年后,于郭定奋的视觉尝试中共振并重生。他用一腔热忱砌成的砖块和四周的冰冷白立方在场域中形成一个“回”字形架构。不仅是回忆的“回”,也是“回应”的“回”,“忆”的是过去的消逝和记忆的断裂,“应”的是当代艺术在真实社会中无奈且孤傲的失语。在僵化的学术化创作和基于真实生活的表达之间,是现实和理想的缝隙,是艺术家一种婉拒了机械化阐释的倔强。如果说,许多人试图臆想出一个理念世界来苍白地回应市场对繁多概念的把玩,郭定奋则停留在一个看似笨拙的着力点上,全心全意的保证本质与现象的世界处于坦诚的平行态。

前苏格拉底哲学家赫拉克利特写道:“人不能两次踏入同一条河流”。在川流不息的人群中,郭定奋貌似不断地在涉足进入一条全新的流水。当艺术家真正诚恳且平等地亲近社会时,活水便从世界各个层级的角落里涌出,于是他们得以在灵感的源泉中沐浴,总有机会创造出新的讨论空间。赫拉克利特的下半句又言:“但是同一条河流可以两次被一个人踏入”。

在大千世界中,郭定奋的内核没有被轻易撼动。与其故作姿态来探讨社会热点或费劲心力地尝试为艺术史加上一笔,他选择去重新回望脚手架上的每时每刻,去完整记录下市井巷陌里的晨昏,再去把雷州的红土与海写成诗。

学校给了我勇气

Hi艺术(以下简写为Hi):目前你的工作找得怎么样了?

郭定奋(以下简写为郭):现在接触了一个文旅公司,做文化创意的,但暂时还没有签合同。

Hi:毕业创作怎么想到的“雷州拖鞋”计划?

郭:我小时候在雷州许多地方都能看到这款拖鞋。但就在我做这个项目前,我想买一双这样的拖鞋,结果怎么都找不到。我问了很多家商铺,最后有个店家才从桌子底下拿出一双出来。

我家乡的很多同龄朋友都说这款拖鞋承载着诸多美好的回忆,我就想着得用一种行为去回应这份情怀。

最直接的方式或许就是通过行走,用自己的身体去感受。尽管拖鞋并不适合走远路,它会伤脚。我走了一阵,脚上就起了四五个泡。这种拖鞋穿久了也会变形,一旦变形,受力就不均匀,不符合人体的受力情况。脚掌受影响之后,我就会换一种走路的方式,比如踮起脚尖,或者把脚趾头都立起来,可这样又会影响到小腿,甚至胯部这些部位……这都是身体的反馈。

Hi:学校对你的这种行为作品是什么态度?

Hi:本科硕士都在广州美院度过,你在学校最大的收获是什么?

郭:学校的教学对我来说影响比较大的一点是:它让我意识到艺术其实是可以跟社会发生关系的,不只是画画、做展览那么简单。很多时候老师会鼓励我们去接触真实的人、真实的生活,他们更多是引导你往下走,不太限制你要如何做。

当然有些东西是学校教不了的,比如你去搬砖、送快递,那个过程得自己去经历。但学校给我提供了一个比较自由的空间,也让我有勇气去尝试这些方向。所以我现在做的这些作品,说到底,还是在学校那套教育的基础上慢慢长出来的。

像是在做“记忆的备份”

Hi:在生活体验和现成品里创作,你如何处理作品的功能性和美学属性之间的平衡关系?

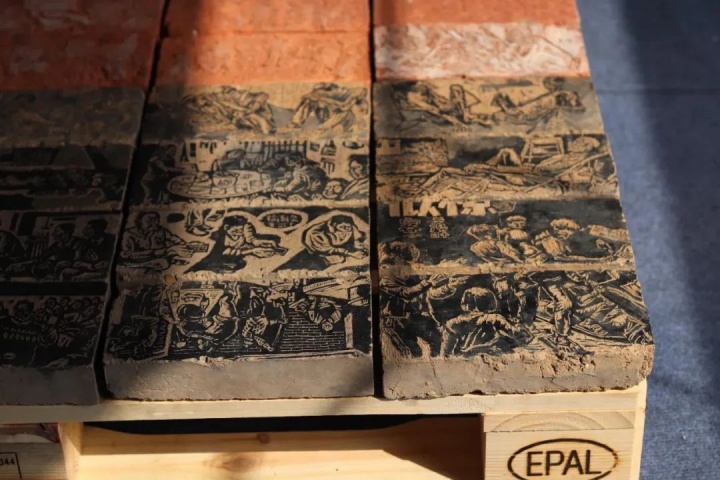

郭:我其实没有把“功能性”和“美学”强行分开。对我来说,它们很多时候是互相缠绕着的。比如砖头,它本身就在我的生活中使用——砌墙、搭床、烧火。但我在艺术中用它来刻画家族的生活瞬间,变成了一种记忆的容器。再比如快递单,热敏纸褪色是物流行业的现实,但设计扫码出现名人警句和手绘地图,就是把冷冰冰的消费符号转化成有温度的记忆载体。

Hi:为什么你的许多作品都选择了木刻这种方式去实现?

郭:我以前干过不少体力活,知道劳动的感受。木刻这活儿其实也挺费劲的,一刀一刀刻下去,挺像我以前干的活儿。比如我在工厂流水线上干过,一直在做重复的动作,还有帮人转印服装图案,那种机械又重复的节奏,我感觉跟木刻挺像的。我就想把那些劳动的记忆,用木刻的方式刻出来。我用的材料也都是有故事的,比如工地上捡来的砖坯、工厂拆下来的旧床板,这些本身就是劳动的痕迹。我再用木刻把它们变成讲故事的作品,让它们继续“说话”。

还有一点,我不太爱做特别大的东西,一是没地方放,二是我也没钱去租仓库。我更喜欢那种可以慢慢做、沉下来做的东西,哪怕要花一个月、两个月,甚至半年都行,只要花得起这个时间和少量的钱,我就愿意干。我平时也喜欢画画,但不局限在木刻上。比如我用彩笔在蚕茧上画过,也用毛笔在宣纸上画过。现在我的毕设,是用剪纸和刻纸来做的。基本上,我会根据我想讲的内容和那个创作当下的状态,去选合适的材料和媒介来表达。

郭:它不是一个“被表达的议题”,而是我创作的出发点和语境。我在一个工人家庭长大,对阶级的感受潜在于日常中的。比如我家族那些盖房的亲戚、快递站的师傅、工厂里的工友,他们的生活状态本身就很有张力。我的作品可能不是直接去“批判”阶级,而是尽可能把这种状态真实地留下来。因为很多时候,社会地位低的人,他们的记忆是最容易被城市历史抹去的。所以我更像是在做一种“记忆的备份”。

郭:老实说,我也担心过这个问题——会不会太直接?太“土”?或者被人贴标签。但我后来觉得这个问题本身就带着一点“精英凝视”。我们为什么会觉得“讲底层的事”就叫刻板?就不能有复杂性和艺术性?如果只拍工人流泪吃饭,那是刻板;我作品里的工人、快递员、家人,他们有爱好、有幽默、有困惑、有美感,不是单一的“苦”或者“惨”。他们会买彩票祈求祖先保佑、会在车间主动要求“画我”、会讨薪时拆客户糕点吃——这些荒诞又真实的瞬间,恰恰在打破刻板。我不是要替他们说话,而是让他们本来的声音被看见。所以如果这叫“平民艺术”,我也认了,但我希望它是有层次的。

不是只跟“苦”有关

Hi:如果未来你的物质生活大大改善了,你作品的创造是不是就随之停止了?换句话说,你将自己现在的处境转化成创作内容的方法论,是可持续的吗?

郭:这个问题很扎心,也很现实。我其实也会想,如果哪天不用为钱烦了,我的创作会不会变得“失根”?但目前来看,我的创作是跟人的状态有关,而不是只跟“苦”有关。比如我现在做这些作品,不是因为我想一直“穷”,而是我还在试图理解我从哪儿来、怎么活着、活得有没有意义。哪怕以后生活优渥了,那种来自童年的记忆、家庭的情感、社会的感知不会突然消失。比如我现在在做的毕业创作,穿着雷州拖鞋徒步回家乡,它跟我的生活是否优渥无关,雷州拖鞋是伴随着我长大的,是某种情怀,我想做一些跟它有关的事情。我想真正持续的东西,是对人的关注,而不是对苦难的消费。

郭:我确实习惯从问题出发,比如工人的匿名性、居住空间的不稳定、地方身份的断裂……但不是每次都会刻意追求风格统一。我更关心的是每次实践背后的逻辑和动机。如果说有什么“统一性”,可能是一种叙述的方式:我总是想用材料自身的语言去说话,比如床板、砖头、快递单、塑料袋,它们都是经历过生活的、带着肌理的。这些东西自然会带来一种视觉和情感上的连续性,但这不是提前设定好的,而是随着实践慢慢长出来的。

Hi:你现在还是一个学习者的心态吗?在视觉上会不断去尝试新的挑战?

郭:确实是这样。我一直在学习,也一直在换材料、换方式。比如做快递的时候,我开始接触到“物流地图”这种信息结构,就尝试用快递单来叙事;去富土康打工后,我觉得床板本身就是一个很有力的载体,又是我自己睡的那张,就带着那张床板出来创作。包括后面我在服装厂烫字,就尝试去重组塑料袋上的字符做诗歌。对我来说,每次换一个场域,就是一次新的“入门”,我得从头了解规则,然后慢慢找出口。

郭:现在这种创作方式是一个阶段性的尝试。如果我以后没办法找到一个跟艺术相关的工作,我可能就不做艺术了,这是很现实的考量。如果都无法养活自己、养活家庭,却还要去搞你的艺术,我觉得对家人很不公平,或者说是一种无病呻吟。

Hi:如果毕业后不做艺术家,你会想去干什么?

郭:现实挺割裂的。我做一些莫名其妙的事情,好像也没办法给雇主带来收益。我比较想去美术馆,或者去大专教书。但进高校又要博士学位,我也没有这个机会。如果我去不了美术馆也去不了学校的话,我恐怕只能转业了。看看这个社会哪里需要我,我就去哪里了。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)