林家如和苏富比当代亚洲十年

拍卖公司们总是很多纪念日,这让人感觉温情,并莫名地期待将有好戏登场。继去年以“为庆祝苏富比拍卖行扎根亚洲四十周年”为名的香港苏富比秋拍告一段落之后,今年十月,我们必看的专场“苏富比亚洲当代艺术”将迎来十周年庆典。不过,对于新的噱头或亮点,它的部门当家林家如口风实在收得紧,只说将会有重要的艺术家作品登场,再无更多爆料。

苏富比亚洲当代艺术部门主管 林家如

林家如出生于台湾,1998年加盟苏富比,后于2000年晋升为中国书画部专家。2004年,出于税率和国际化发展的需要,苏富比在香港开设“中国当代艺术部门”,囊括20世纪和当代中国艺术,林家如出任部门主管。2006年,苏富比一度曾在纽约成立当代亚洲艺术部门,涵盖当代中日韩艺术。随后,2008年苏富比进行了一次重新部署,将纽约现当代亚洲艺术整合至香港,以配合其“寰宇寻珍,集中销售”的全球策略。至此,林家如领导的苏富比亚洲当代艺术部门开始卯足了劲儿起跑。

苏富比亚洲当代艺术部门的第十年,是林家如加入苏富比的第十六年。之所以一直在做拍卖,林家如认为是兴趣使然,“做拍卖这个想法,我一直就没有变过。

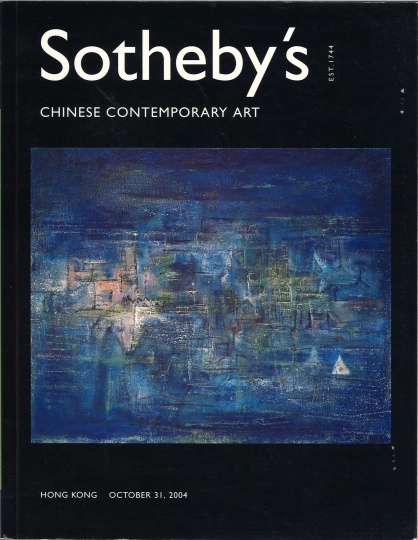

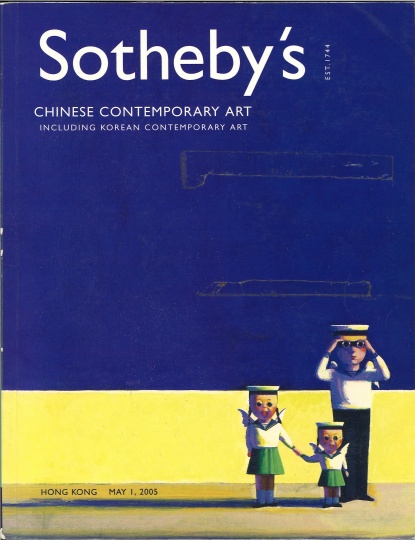

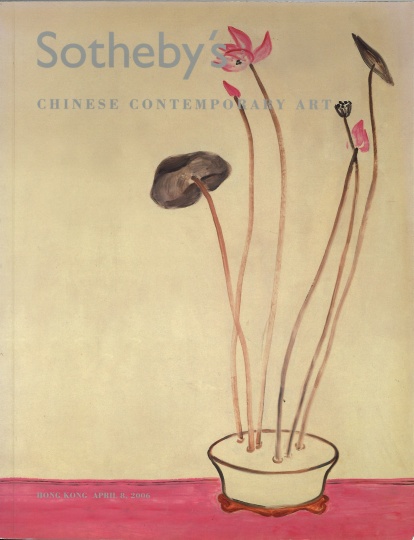

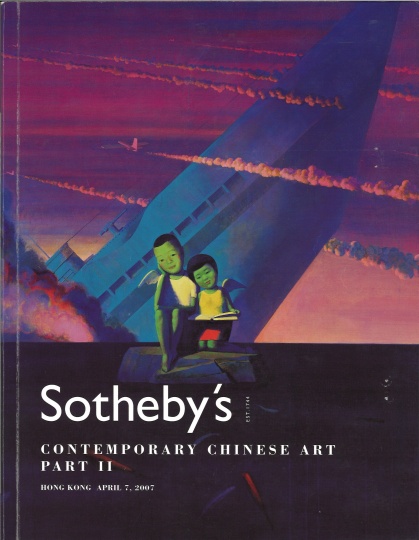

附上2004年至2014年香港苏富比亚洲当代艺术部门历年部分封面集锦:

2004年10月

2005年5月

2006年4月

2007年4月7日

2008年4月9日

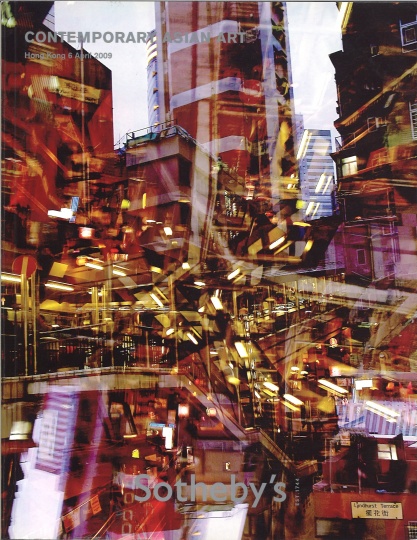

2009年4月5日

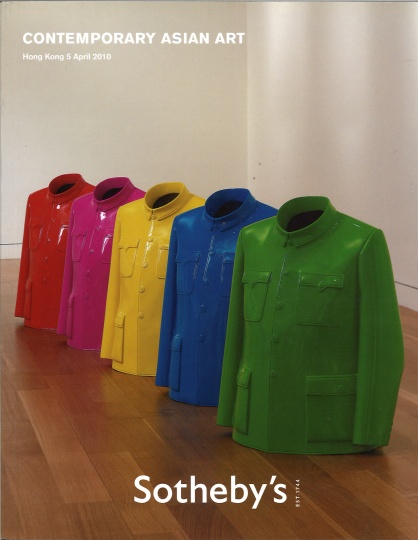

2010年4月5日

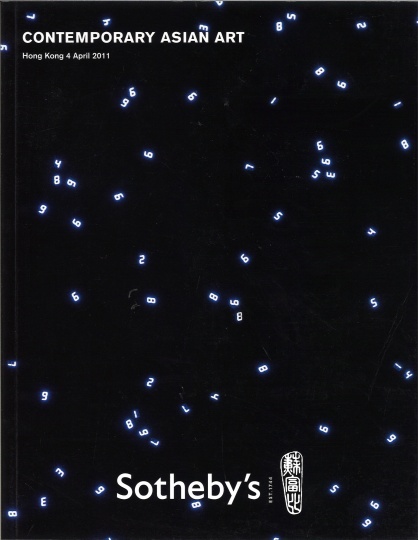

2011年4月4日

2012年4月2日

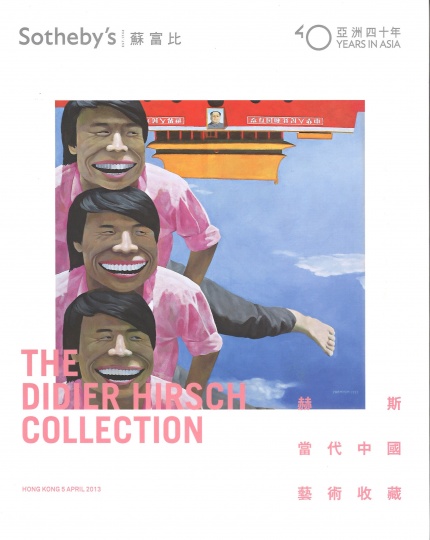

2013年4月5日

2014年4月6日

小而精

这似乎是苏富比的拍卖一贯的策略。苏富比亚洲当代也一直以“小而精”为标准,回忆2004年首场拍卖,林家如用了“惊讶”来形容,她表示没想到当时的名单就很齐整,既有张晓刚、岳敏君、蔡国强,也包括赵无极、仇德树,大概50、60件拍品,成交率逾90%。2008年经历调整之后,苏富比亚洲当代部门将重心放在中日韩三个地区的艺术家作品,在全球范围内征件,同时也考虑平台所面向的国际化市场。

林家如认为做拍卖征件是最困难的,苏富比的优势或许在于藏家资源根基扎得更深,尤其是在欧美地区的深耕细作,这也直接促成了后来陆续在香港苏富比开槌的来自欧洲私人藏家的重要收藏专场的成型。“我一个月不超过10天在香港,其余时间都是全球各地四处飞。”除了拜访客户,有时候也包括去苏富比以外的拍场给信任自己的藏家竞标。

林家如表示“小而精”的重点不在于成交比例,而是每一场拍卖传达的信息以及特色。与此形成呼应的莫过于多项在香港苏富比刷新的标志性纪录。第一次看拍卖时,记得常跑拍场资讯口的同事以传授经验地口吻说道“佳士得是曾梵志的福地”,不过,去年曾梵志《最后的晚餐》突破亿元的纪录是在香港苏富比创的;张晓刚几乎每一项个人纪录的刷新都发生在香港苏富比,今年春拍《血缘:大家庭3号》以9420万港币成交,也第一时间引发了大家解读市场冷暖的兴趣;以及始终稳居年轻艺术家榜首那件贾蔼力最高单价作品《苍白的不只是你》。

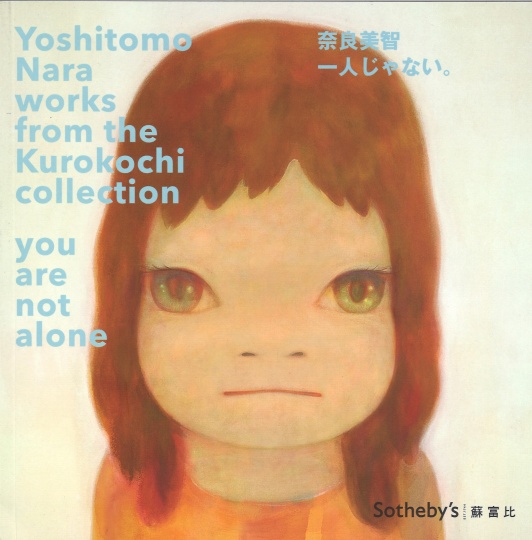

2013年,“你不孤单——黑河内珍藏奈良美智作品”私人专场封面

2013年“转变中的国度——赫斯九十年代当代中国艺术收藏”专场封面

私人专场

在苏富比官网上,有这样一条记录:“对当代艺术部门主管林家如而言,为尤伦斯男爵著名当代中国艺术收藏规划首场专拍是她的事业里程碑。”林家如与尤伦斯男爵的首次会面始于2007年UCCA首创之时,真正开始谈合作则是在2010年。2011年,香港苏富比于春秋两季相继推出的两场“尤伦斯重要当代中国艺术收藏”专场拍卖,分别开创了4.3和1.3亿元纪录。林家如说:“我很荣幸可以在这个专场上有效地发挥。它不仅仅是成绩的展现,令人高兴地是,可以通过这场拍卖让更多人去关注到中国当代艺术早期的重要艺术家创作的早期作品。”

除了这一代表性成绩,之前香港苏富比曾推出过“仕丹莱-重要当代中国艺术珍藏”,之后亦在2013年推出了“转变中的国度——赫斯九十年代当代中国艺术收藏”、“你不孤单——黑河内珍藏奈良美智作品”两个特色私人专场。私人专场看起来就像是香港苏富比的秘密武器,对此林家如笑道:“可能我们是所有拍卖公司做私人专场最多的公司。”她著迷于私人专场本身携带的特色,而之所以能够获取藏家的信任,除了苏富比这一品牌的凝聚力之外,更在于为争取每个专场精心准备不同的企划案。

2011年“尤伦斯重要当代中国艺术收藏”专场封面

为配合奈良美智作品专场拍卖而精心布置的预展现场

开放,多元

在追求“小而精”的基础上,香港苏富比同时也在以一个开放的心态去促成市场的多元化发展。今年春拍,香港苏富比在影像板块的尝试并且反响热烈给市场注入了一剂强心剂。谈及选择影像作品,林家如认为这是出于对市场观察得出的结果。香港所面对是一个国际化的市场,一直以来都对影像作品有一定的拥护度,而近年来随着新买家的进场,影像作品对他们来说,是新入场的绝佳选择。林家如主张在媒介的选择上尽可能多元。“一方面我们希望给藏家推荐新的门类。另外,我们深信艺术家应该有更多的发挥空间,不要因为主流市场推动的是以油画为主,就将自己局限于一种媒介。”

这也体现在林家如对待国内藏家追捧西方艺术的态度上。林家如认为随着市场国际化程度越高,艺术家们面临的挑战会越大,作品被放在同一个国际平台上时,将不再蒙受国籍身份给予的庇护,被看重的往往是“作品是否有一个比较有趣的创作概念”。

2013年春拍香港苏富比亚洲当代艺术部门合影,背景为曾梵志作品《最后的晚餐》

林家如 我看中的是每一场拍卖传递的信息

Hi艺术=Hi 林家如=林

Hi:尤伦斯专场对你个人事业生涯有什么样的意义?

林:我很荣幸可以在这个专场上有效地发挥。也很高兴通过这场拍卖,可以让更多人去了解中国当代艺术的多元面貌,它不仅仅是成绩的展现。

Hi:那是什么?

林:其实苏富比亚洲当代这些年来一直希望做到小而精,对我来说,重点不是成交比例,我更看重每一场拍卖传达的信息、每一场拍卖的特色。

Hi:做部门主管十年来,你有什么心得?

林:其实我很喜欢在这里做事情,因为每一场拍都有一个不同的挑战。当然,最困难的部分是每一次拍品的征集,因为每一场拍卖市场结构以及流行的市场品味都会不一样,你很难去掌握市场的变化,主导整场拍卖,这是最大的挑战。

Hi:你怎么解决的?如何掌握市场的变化?

林:需要花很多时间去关注市场,从我个人的行程来看,我一个月基本上只有不到10天在香港,其它时间我平均一礼拜飞一个城市,亚洲市场范围挺大的,日本、韩国、中国、新加坡、印尼,而每一个市场结构和喜好是完全不同的,如何很细心地去关注这些市场的变化,去了解收藏家的喜好,这些都需要花时间去经营。

Hi:你也帮这些收藏家们买作品?

林:对。从我的角度来讲,我会希望只要在拍卖里面看到有好的作品出现,我都会推荐给我的藏家。跟藏家之间的互动有点像是他们的一个顾问的角色,不管是在哪家拍场出现,只要价钱合理,好的作品我都会推荐给我的藏家。如果能够成功收藏,我也替他们感到开心。

林:需要花很多时间去关注市场,从我个人的行程来看,我一个月基本上只有不到10天在香港,其它时间我平均一礼拜飞一个城市,亚洲市场范围挺大的,日本、韩国、中国、新加坡、印尼,而每一个市场结构和喜好是完全不同的,如何很细心地去关注这些市场的变化,去了解收藏家的喜好,这些都需要花时间去经营。

Hi:你也帮这些收藏家们买作品?

林:对。从我的角度来讲,我会希望只要在拍卖里面看到有好的作品出现,我都会推荐给我的藏家。跟藏家之间的互动有点像是他们的一个顾问的角色,不管是在哪家拍场出现,只要价钱合理,好的作品我都会推荐给我的藏家。如果能够成功收藏,我也替他们感到开心。

Hi:你自己怎么看苏富比的优势?

林:最大的优势在于我们是一个国际平台,因此我们面对的客户,相对来讲是一个非常国际化的群体,我可以很自豪地说,我们部门客户的积累也许是在欧洲的部分,相对来说我们的根扎得更深厚。这几年来,我们有相当用心在经营我们海外的收藏家部分。

林:最大的优势在于我们是一个国际平台,因此我们面对的客户,相对来讲是一个非常国际化的群体,我可以很自豪地说,我们部门客户的积累也许是在欧洲的部分,相对来说我们的根扎得更深厚。这几年来,我们有相当用心在经营我们海外的收藏家部分。

Hi:近年来买家群体发生了怎么的变化?

林:新买家一直在加入。尤其这一两年来,年轻的新买家增加了很多,尤其是国内的部分。收藏群体趋于年轻化,是这两年来一个非常明显的变化。

林:新买家一直在加入。尤其这一两年来,年轻的新买家增加了很多,尤其是国内的部分。收藏群体趋于年轻化,是这两年来一个非常明显的变化。

Hi:这些年轻买家的收藏方向是怎样的?

林:主要以年轻艺术家为主。最近大家比较关注的都是大概在80年前后的艺术家,这些藏家年龄也大致相仿,他们关注的这些年轻艺术家往往创作方式比较多元化,录像、装置、架上绘画,也就是比较多元化了。

林:主要以年轻艺术家为主。最近大家比较关注的都是大概在80年前后的艺术家,这些藏家年龄也大致相仿,他们关注的这些年轻艺术家往往创作方式比较多元化,录像、装置、架上绘画,也就是比较多元化了。

Hi:他们跟老一辈收藏家的趣味还是很不一样?

林:很不一样。比较资深的藏家当然觉得还是架上绘画为主,可能考虑雕塑,基本上录像、影像类作品很少接触的。

Hi:从你们每次公布作品流向来看,那些单价前十的作品多数还是流向了亚洲买家。所以说,还是亚洲的藏家对亚洲的艺术支持度更高。

林:对。这是为什么后来我们将整个拍卖集中在香港的主要原因,香港作为亚洲艺术市场的重心,在我们的拍卖专场中,亚洲藏家还是占了一个相当重要的比例。

林:很不一样。比较资深的藏家当然觉得还是架上绘画为主,可能考虑雕塑,基本上录像、影像类作品很少接触的。

Hi:从你们每次公布作品流向来看,那些单价前十的作品多数还是流向了亚洲买家。所以说,还是亚洲的藏家对亚洲的艺术支持度更高。

林:对。这是为什么后来我们将整个拍卖集中在香港的主要原因,香港作为亚洲艺术市场的重心,在我们的拍卖专场中,亚洲藏家还是占了一个相当重要的比例。

2014年春拍,杨福东作品《第一知识分子》以148万港币成交,刷新其个人最高纪录

Hi:最近很多亚洲尤其大陆藏家开始购买西方艺术。这是否会分走很大一部分市场?

林:我不觉得是这样,也不担心。西方艺术受到追捧主要是因为巴塞尔艺博会的关系,巴塞尔将整个西方画廊的艺术家都带到了亚洲来,当然对亚洲藏家来说是一件非常好的事情,可以开阔视野,能够看到的作品更多了。对他们来说,是一个学习的过程,也多了一种选择。对艺术家来说,挑战更大了,因为市场的平台开通之后,不像之前那样,中国收藏家只卖中国艺术家的东西,他的作品需要在一个国际化的平台中接受挑战。这是对藏家的福音,是一种比较正面的带动效应。

Hi:对亚洲藏家来说,购买西方艺术品不存在理解上的隔阂吗?

林:这在于资讯。早期亚洲市场跟西方市场并不透明化,资讯的获取是有一定距离的。现在由于互联网的关系,资讯更加透明化,对藏家来说也更容易了。一件作品被认可,在于作品本身怎么样,国际身份不再是最重要的考量点了。什么样的作品是否有一个比较有趣的创作概念才是吸引藏家的重要原因。

Hi:针对藏家在收藏趣味上的变化,苏富比是否会做一些引入西方艺术品的调整?

林:其实我们一直有在拍卖西方当代艺术,我们有一个“无界:当代艺术”的专场。里面囊括有亚洲当代和西方当代艺术,属于中低价位的作品。希望可以通过这个专场吸引一些年轻收藏家的参与。

Hi:比例会加重吗?

林:目前来讲不会。因为西方当代的主流市场还是在伦敦跟纽约。香港作为一个崛起的新兴市场,目前来讲,占有率还太低了一点。

Hi:关于十周年,你们有什么特别的安排吗?

林:现在完全没有办法透露,真的太早了。我们希望每一场都能有一定程度的调整,我们的方向一直没有变,还是希望做得扎实、质量往高里做。

林:我不觉得是这样,也不担心。西方艺术受到追捧主要是因为巴塞尔艺博会的关系,巴塞尔将整个西方画廊的艺术家都带到了亚洲来,当然对亚洲藏家来说是一件非常好的事情,可以开阔视野,能够看到的作品更多了。对他们来说,是一个学习的过程,也多了一种选择。对艺术家来说,挑战更大了,因为市场的平台开通之后,不像之前那样,中国收藏家只卖中国艺术家的东西,他的作品需要在一个国际化的平台中接受挑战。这是对藏家的福音,是一种比较正面的带动效应。

Hi:对亚洲藏家来说,购买西方艺术品不存在理解上的隔阂吗?

林:这在于资讯。早期亚洲市场跟西方市场并不透明化,资讯的获取是有一定距离的。现在由于互联网的关系,资讯更加透明化,对藏家来说也更容易了。一件作品被认可,在于作品本身怎么样,国际身份不再是最重要的考量点了。什么样的作品是否有一个比较有趣的创作概念才是吸引藏家的重要原因。

Hi:针对藏家在收藏趣味上的变化,苏富比是否会做一些引入西方艺术品的调整?

林:其实我们一直有在拍卖西方当代艺术,我们有一个“无界:当代艺术”的专场。里面囊括有亚洲当代和西方当代艺术,属于中低价位的作品。希望可以通过这个专场吸引一些年轻收藏家的参与。

Hi:比例会加重吗?

林:目前来讲不会。因为西方当代的主流市场还是在伦敦跟纽约。香港作为一个崛起的新兴市场,目前来讲,占有率还太低了一点。

Hi:关于十周年,你们有什么特别的安排吗?

林:现在完全没有办法透露,真的太早了。我们希望每一场都能有一定程度的调整,我们的方向一直没有变,还是希望做得扎实、质量往高里做。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)