陶辉 故事赋予人生以形式

采访完陶辉,离2016年到来仅剩下几个小时,我去补看了乌尔善执导的影片《寻龙诀》。满怀期待:时钟在零点敲响的时候我没听到任何声音,那是电影落幕影院亮起灯的时刻,我却在找寻它带给我的哪怕一丝严肃意义。“哭也哭不出笑也笑不出” 是陶辉心中严肃电影的标准,我在《寻龙诀》中获得的一勺鸡汤不知算不算:消除执念。我希望通过这部电影印证些什么,比如我对陶辉的判断,尚早。

艺术家陶辉

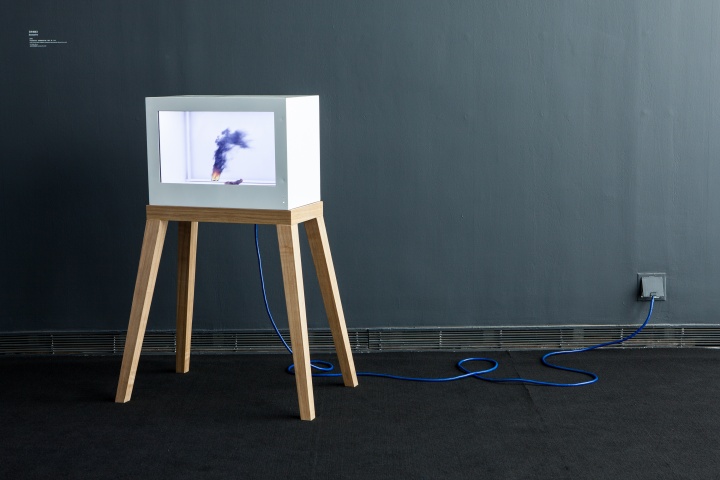

源于电视梦

昏暗的展厅中,一根手指在透明盒子中燃烧,人们不敢去探究只想逃离,却又被好奇心驱使走近观看;展厅另一边是必须切掉第六根手指的家人吵架、唯美的拼接屏、时空分离的一些对话。非典型的影像创作,这是我对在尤伦斯当代艺术中心个展中陶辉的初印象。后来知道他竟然是学油画出身。

“川美的油画系是最好的,你的分数那么高,不读太可惜了,学油画一样可以学到你想学到的东西”,考大学前陶辉的学姐说了这样一句话。而这显然不是陶辉梦寐以求的,电视制作才是。大学期间陶辉渐渐积累了很多拍摄素材,最初只是乱拍,像是随笔,也从未去剪辑,直到大三他才开始真正意义上的创作。

《德黑兰的黄昏》截图 4 分 14 秒 01 单通道高清录像、彩色 2014

现在陶辉放下了随手拍摄的习惯,转而训练定静观察的能力。只有集中创作时他才会拿起机器,在平日他会将观察到的记在头脑中,而非依托任何介质记录下来,素材库中的创作元素在最终被拣选时或许与你当初发现它时有很大差别,这是沉淀素材、令视角变得中性的途径。

拍摄技术层面的问题,只要你愿意,在这个时代都不成为问题。陶辉的拍摄剪辑技术大多来自自学,网络上的教程、在学校影视编导系选修相关课程,边学边用,实战中提升自己。后来,陶辉转入工业影视流程化的手法进行创作,从此他被冠以“陶导”的称谓,对这一称呼陶辉苦言自己只是片场场工。带剧组每个人分工明确,这与艺术家独立创作完全是两种工作方式,现场需要多少瓦的灯打出怎样的光、用哪种镜头、人物服装与布景的效果等等都需要精心布局,当这一切遇到一个处女座艺术家,好吧,陶辉脾气很好,好在他能忍受眼前的种种不习惯训练自己去统筹、调动整个剧组。其实,做一个专业、职业的导演是陶辉的梦想,他只是不希望被职业化的限定所束缚。

《多余的》 截图 19分50秒 单通道高清录像、彩色 展览现场 2015

从拍“续集”到“第二阶段”

《小青记得要忘记》、《蒙古症》是陶辉在大学时期的两个作品,分别是对《新白娘子传奇》和《还珠格格》两部古装经典剧做的延续性创作。为古装剧加入现象、经验与想象,“续写”一个陶辉希望看到的结局,这可称为他创作的第一个阶段。在陶辉看来,该阶段对于素材的处理稍显跳跃,剧情起转承合的节奏感不强,“我的记忆点中每处都是波澜,没有平淡。”有些电视剧不用看完就可以知道结局,陶辉的作品没有明确的好与坏收尾,仅是告一段落,就像命运没有相对正确,人生的每个阶段都是节点。

技术层面的线性问题在《一个人物七个素材》中得以解决,叙事的逻辑性被强调,为观众开出一个更易走进的入口,在这件作品中图像与声音文字并置于两个时空轨道,观众需要以自身经验将其拼接重组,这样每个观众看到的都是唯一属于他们的故事。从此,陶辉的创作也进入第二个阶段,也不再囿于学生时代的视野。再之后的完善都被陶辉视作永远的“第二阶段”,他说:“最核心的东西永远在那,但是你拍的东西是从第一次而不是第二次出发,但第一次最宝贵,第二次是参照”。因此,后来的《多余的》等作品均属“第二阶段”。

《多余的》截图 单通道高清录像 2015

陶辉的作品不会直接停留在夸张的戏剧化层面,比如2014年的作品《演技教程》,进入我们视野的确实是专业模式化的表演,但必然有一部分生涩僵化的表演将你推回生活化的现实、进入你的思维,眼中的台前与心中的幕后交锋,亦真亦幻、你中有我,他让你偶尔入戏,又猛然切换将你置身其中不再旁观,触发你的是丰富立体的深刻。反而,你不会过多纠结陶辉作品中某个演员的演技高下,他让你去相信,当你相信的刹那你又被告知一切都是假的,最终你会质疑,当然质疑的并不是一件作品本身。

《多余的》 截图 19分50秒 单通道高清录像、彩色 展览现场2 2015

故事是人生的形式

故事并不是人人都可以讲得智慧。陶辉喜欢讲故事,他说故事是伟大的艺术形式。从古至今,小到家庭大到社会,或直接或婉约,故事带给人类精神世界的作用最强烈,每个人的人格也注定与此有关,它参与塑造个体的命运。故事是线性的,有起点、波澜和终点,它容易让人理解。人生并没有具体的形式,如果要赋予人生形式,那就是故事。

《多余的》截图 单通道高清录像 2015

陶辉是一个悉心洞察世界的人。看电视、看电影于我们更多是消遣和打发时间,当然不排除它偶尔可以充当一碗鸡汤修复治愈那颗疲惫的心。快节奏的生活,鲜有人去分辨探究电视剧与电影的差异,陶辉认为电视剧是在消费情感,给人以情感满足,而电影尤其是严肃的电影可以让人停留在思考中,永远得不到满足,正所谓“看了你会难受,但却依然想不通为何难受”。相较于电视剧,电影对陶辉的影像更深,它引发人主动思考个体的命运。电视剧很日常,不乏肥皂的戏剧感,共通的情感及心理体验极易被满足,这是观众更容易接受的形式。太过严肃便流于沉闷晦涩,不走心的消遣娱乐也不是陶辉想要的,他会给你适当的角度,但并不刻意制造,他将你引向一个点,在那里你自会“笑不起来也哭不出来”。肥皂剧的戏剧感作为外衣,包裹着严肃的命运叩问,这正是陶辉的智慧。

谁会把前一晚做的梦画下来,即便有,我想也未必将它当做一项训练坚持下去。陶辉会。到目前他已经累积了高达四五十公分的手稿方案,包括插图、文字性描述,这其中就有他训练自己的记忆力所画的梦境。生活中的直接或间接经验与潜意识系统之间没有分界线,它如同一个浩淼的信息库,真实与虚拟兼具,理性思考与直觉并存,这就是陶辉作品素材的灵感基地。

《一个人物七个素材》中7段素材截图拼合

Hi艺术=Hi 陶辉=陶

“改写”人的命运

Hi:你在最近的创作中的关注点是什么?

陶:关注的是家庭、伦理、具体的人物命运。我出生在一个民风淳朴的乡村,父母均为乡村教师,随着父母工作调动到镇上,我也经历着不断搬家,后来到县城读书、到重庆读大学、毕业到北京,迁徙并没有给我带来任何不适,相反我对陌生的环境感到兴奋,因为有很多未知有待发现。一路辗转,我就有意识地观察周围的人,做出阶段性总结。

陶:关注的是家庭、伦理、具体的人物命运。我出生在一个民风淳朴的乡村,父母均为乡村教师,随着父母工作调动到镇上,我也经历着不断搬家,后来到县城读书、到重庆读大学、毕业到北京,迁徙并没有给我带来任何不适,相反我对陌生的环境感到兴奋,因为有很多未知有待发现。一路辗转,我就有意识地观察周围的人,做出阶段性总结。

《演技教程》 剧照 16 分 43 秒 单通道超清录像、彩色 2014

Hi:最初的创作是为古装剧拍“续集”,你有一个文学或导演梦?

陶:作家的工作就是生活,我一直这么以为。如果继续上学,我会读戏剧文学系。在大学期间,我写过十几个剧本梗概,一次电脑中病毒让它们化为乌有。我现在依然在写新的中篇小说,比如与选秀节目有关的部分,我会猜想选手发生了哪些故事。我想拍长片,或者是短片,但我不知道是不是电影。比如网剧,类似美剧每集有相对独立的内容,可以不连贯。现在的网络剧才刚刚起步,如果有很好的投资的话,我想做成系列剧。网络剧是大众接触最多的媒介,但是目前国内看到的网络剧都还不太成熟,我家人也很喜欢看,或多或少会被剧中人物的价值判断影响到。

陶:作家的工作就是生活,我一直这么以为。如果继续上学,我会读戏剧文学系。在大学期间,我写过十几个剧本梗概,一次电脑中病毒让它们化为乌有。我现在依然在写新的中篇小说,比如与选秀节目有关的部分,我会猜想选手发生了哪些故事。我想拍长片,或者是短片,但我不知道是不是电影。比如网剧,类似美剧每集有相对独立的内容,可以不连贯。现在的网络剧才刚刚起步,如果有很好的投资的话,我想做成系列剧。网络剧是大众接触最多的媒介,但是目前国内看到的网络剧都还不太成熟,我家人也很喜欢看,或多或少会被剧中人物的价值判断影响到。

Hi:你如判定一部网络剧的好与坏?

陶:这个是很主观的判断,我认为可以提供给观众一种新的视角,且主角永远是实实在在的“人”的剧都是好剧。

《演技教程》 拍摄现场 单通道超清录像、彩色 16 分 43 秒 2014

严肃的是电影还是人生?

Hi:你个人欣赏的导演和影片是什么?

陶:阿布戴·柯西胥、阿斯哈·法哈蒂可被看做是我心目中会讲故事的标杆人物。法哈迪的电影通过道德、宗教言说情感,《关于伊丽》对陶辉来说是一部严肃的电影,它提供了一种相对隐秘的视角,探讨了偏见,自私,虚伪与生命的对抗,片尾被导演用死亡掩盖了一切过往,却不给出任何解答。

陶:阿布戴·柯西胥、阿斯哈·法哈蒂可被看做是我心目中会讲故事的标杆人物。法哈迪的电影通过道德、宗教言说情感,《关于伊丽》对陶辉来说是一部严肃的电影,它提供了一种相对隐秘的视角,探讨了偏见,自私,虚伪与生命的对抗,片尾被导演用死亡掩盖了一切过往,却不给出任何解答。

Hi:《蒙古症》是不是关于宗教问题的叙事?

陶:《蒙古症》的主人公一个信奉伊斯兰教的蒙古人,以此方式在身体与精神之间寻求身份认同,它与宗教关联不大,却与“表演”有关。不同时空、不同场合下的人势必选择一种适当的身份进行表演。此“表演”不具贬义,这源于人的社会属性。人之所以能成熟,是因为在不断模仿、学习别人的表演,出演不同的社会角色。

陶:《蒙古症》的主人公一个信奉伊斯兰教的蒙古人,以此方式在身体与精神之间寻求身份认同,它与宗教关联不大,却与“表演”有关。不同时空、不同场合下的人势必选择一种适当的身份进行表演。此“表演”不具贬义,这源于人的社会属性。人之所以能成熟,是因为在不断模仿、学习别人的表演,出演不同的社会角色。

《演技教程》拍摄现场 单通道超清录像、彩色 16 分 43 秒 2014

Hi:你看了乌尔善执导的电影《寻龙诀》吗?

陶:还没看,我看过他的《画皮2》,看画面就知道是受过专业视觉训练的人拍出来的电影,有对视觉的把控优势。

陶:还没看,我看过他的《画皮2》,看画面就知道是受过专业视觉训练的人拍出来的电影,有对视觉的把控优势。

Hi:那油画的训练对你的影像创作是否有帮助?

陶:我喜欢画画,学油画和做最终选择做影像本质上没有太大区别,画画是用笔、颜料,拍摄用摄像机和光。在川美的油画系是最核心的专业,类似自由艺术系,什么都可以学、都可以做,我的毕业创作就是影像作品,顺利通过。而且我个人觉得艺术真的不是可以教授的学科,它需要引导,而不是教授。

《谈身体》截图单通道高清录像、彩色 3 分 45 秒 02 2013

Hi:你给人温和有力的感觉。作品中你是否预设一个结论或观点让观众跟随?

陶:有力不代表霸道,我的作品从未想过要准确传达某些确切的概念、价值观等,不强求观众去相信什么,观众看到的仅是我看到的、想到的、甚至尚未消化的思维碎片,判断的权利交给观众。艺术家的可贵之处在于提供视角而非结论,借由此为观众打开全新的视角,这是我努力的方向。

陶:有力不代表霸道,我的作品从未想过要准确传达某些确切的概念、价值观等,不强求观众去相信什么,观众看到的仅是我看到的、想到的、甚至尚未消化的思维碎片,判断的权利交给观众。艺术家的可贵之处在于提供视角而非结论,借由此为观众打开全新的视角,这是我努力的方向。

《蒙古症》剧照 彩色照片 2010

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)