陈淑霞 我不是一个快捷的人

在亚洲艺术中心采访陈淑霞的那天,刘庆和也在,我们便坐下和这对艺术家伉俪聊了起来。对于刘庆和来说,陈淑霞这次展览当中的有些新作他也是头一次看到。从中央美术学院同学到如今同为中央美术学院的教授,虽然生活和工作在同一个屋檐下,但是两人的工作室却用墙隔了起来,各有各的空间,各做各的事情。在女儿为他们设计工作室的时候,他们唯一的要求是两个空间不能很方便地走动。当问及他们平时在创作上的交流,刘庆和打趣道,“别提,不然非得当着面打起来。”

艺术家陈淑霞与刘庆和

“好牌”-陈淑霞作品展,亚洲艺术中心展览现场

“完全按照自己的思路”

这个略带调侃的回答,如实地描述了陈淑霞的工作状态。她和刘庆和之间有个协议,在创作过程中不允许他进入她的工作室。他们原来的工作室在环铁艺术区,一面墙隔开了两个空间,但墙到屋顶留有30多厘米的空隙,无法阻隔对方传来的声音,后来把墙完全砌上了。

陈淑霞觉得自己不算是一个快捷的人,便索性留守在自己的空间里,对生活和其他人始终有种疏离的态度。创作中她会担心受到对方评判的干扰,“即使不说话,但就是一个眼神和表情也能干扰到你的创作,很难继续完全按我的思路画下去。”

的确,陈淑霞的创作是完全按照自己的思路画下去的,极少受到外界的影响。1991年,她参加了中国历史博物馆举办的“新生代艺术展”。作为当时的“新生代”艺术家,她的创作面貌告别了上一时期艺术家们的宏大叙事,转而开始关注与自己有关的事物。从那时起的“原色”阶段让她沉入“灰色”系列之中,一直延续到1999年世纪之交的时候。

2000年元旦过后,地球还在,陈淑霞那件《哭泣1999》所表述的世纪末人们悲观情绪的作品,也就成了自己心路历程的旁证。日子接着过,20年就又过来了。对于陈淑霞来说,能够记录这些经历的是她随着时代背景变换的色彩变化,这些颜色的处理,时有灰暗,时有饱满艳丽,但无疑都是情绪跌宕起伏的日记,走进这些色彩关系中,似乎也就能理解陈淑霞自我的判断和思维逻辑的形迹。

陈淑霞觉得自己不算是一个快捷的人,便索性留守在自己的空间里,对生活和其他人始终有种疏离的态度。创作中她会担心受到对方评判的干扰,“即使不说话,但就是一个眼神和表情也能干扰到你的创作,很难继续完全按我的思路画下去。”

的确,陈淑霞的创作是完全按照自己的思路画下去的,极少受到外界的影响。1991年,她参加了中国历史博物馆举办的“新生代艺术展”。作为当时的“新生代”艺术家,她的创作面貌告别了上一时期艺术家们的宏大叙事,转而开始关注与自己有关的事物。从那时起的“原色”阶段让她沉入“灰色”系列之中,一直延续到1999年世纪之交的时候。

2000年元旦过后,地球还在,陈淑霞那件《哭泣1999》所表述的世纪末人们悲观情绪的作品,也就成了自己心路历程的旁证。日子接着过,20年就又过来了。对于陈淑霞来说,能够记录这些经历的是她随着时代背景变换的色彩变化,这些颜色的处理,时有灰暗,时有饱满艳丽,但无疑都是情绪跌宕起伏的日记,走进这些色彩关系中,似乎也就能理解陈淑霞自我的判断和思维逻辑的形迹。

陈淑霞《哭泣1999》31×25.5cm 布面油画 1999

陈淑霞《闲人》110×80cm 布面油画 2009

陈淑霞《花洒》210×360cm 布面油画 2011

“慢下来做一件事情”

从1990年代的“原色”出发,到“虚实两境”“山水间”再到近期的“此在”“边际”,这些不同阶段的作品清晰地构建起陈淑霞的创作脉络。不过在她自己看来,所谓的阶段划分,其实都是站在现在回望过去的时间节点,其意义不在于梳理过去,而更多的是告别以往。“如果现在让我反过来画90年代那样的作品是不可能的,社会环境和我的心态都变了。”

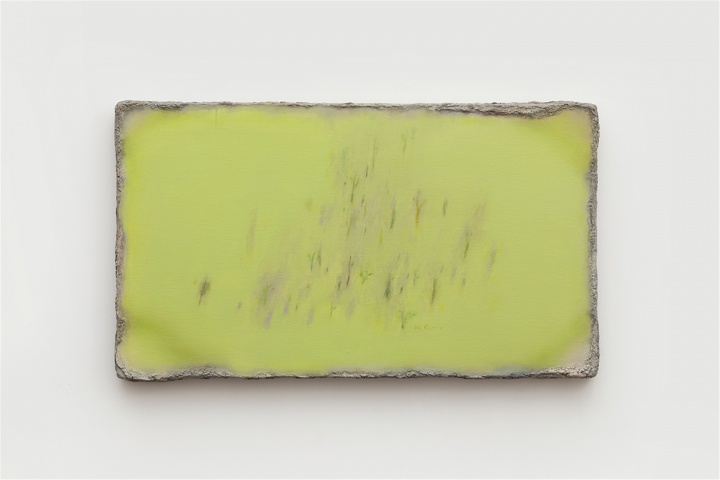

在陈淑霞近些年的作品中,她更多在思考传统和当代的边际问题,敏感的触角也就把时间的图层视为有寓意的边缘表达上。那些如同烧焦般的破旧颜色带着历史的尘封感,又像是极具有情趣的毛边书装帧效果。包浆了的是时间的凝固,由物化到异化。采访那天,我终于冒昧地问起她为什么要如此执着地处理“边儿”的问题,以试图从她口中印证自己的想法。陈淑霞说,“所谓中心或者边缘实际上是内心的平移,在纷繁的背景之下让自己旁落对我来说不是无奈反是自然。我之前的作品表现都在画面的中间,现在只是转变了一种方式,在创作过程当中给自己留有余地是对自己还有期许。”

在大多数艺术家更愿意强调自己作品的当代性时,陈淑霞毫不避讳地表示自己用的就是传统的元素。很多人可以从她用油画呈现的山水风景中感受到传统的存在,但她觉得还不够彻底,甚至还有词不达意的地方。“我很担心别人觉得这只是某种形式语言的处理,因为这些年来规避图像化是我一直在意的。在别人身处在当代有所追求的时候,我反而慢了下来;各路新的信息在身旁快速掠过,相应的我倒显得充满了定力。这是我自认为的最大的收获。”

在陈淑霞近些年的作品中,她更多在思考传统和当代的边际问题,敏感的触角也就把时间的图层视为有寓意的边缘表达上。那些如同烧焦般的破旧颜色带着历史的尘封感,又像是极具有情趣的毛边书装帧效果。包浆了的是时间的凝固,由物化到异化。采访那天,我终于冒昧地问起她为什么要如此执着地处理“边儿”的问题,以试图从她口中印证自己的想法。陈淑霞说,“所谓中心或者边缘实际上是内心的平移,在纷繁的背景之下让自己旁落对我来说不是无奈反是自然。我之前的作品表现都在画面的中间,现在只是转变了一种方式,在创作过程当中给自己留有余地是对自己还有期许。”

在大多数艺术家更愿意强调自己作品的当代性时,陈淑霞毫不避讳地表示自己用的就是传统的元素。很多人可以从她用油画呈现的山水风景中感受到传统的存在,但她觉得还不够彻底,甚至还有词不达意的地方。“我很担心别人觉得这只是某种形式语言的处理,因为这些年来规避图像化是我一直在意的。在别人身处在当代有所追求的时候,我反而慢了下来;各路新的信息在身旁快速掠过,相应的我倒显得充满了定力。这是我自认为的最大的收获。”

陈淑霞《视窗》28×33cm 布面油画 2014

陈淑霞《袭人》70×202cm 布面油画 2019

陈淑霞《束光》48×48cm 布面油画 2020

“延展到画外的绘画意识”

Hi艺术(以下简写为Hi):这次在亚洲艺术中心的展览中,可以看到你近些年处理绘画边缘细节的系列作品。为什么花费大量的时间在画边儿上?

陈淑霞(以下简写为陈):是的,每个人对于作品完成的理解有所不同吧,可能有的人着意在物象的表现上,而我却觉得我的作品从开始构思到最后展示都充盈在创作过程之中,甚至每每经过的细节都是享受。边缘的处理可能源于我对创作思考的边界概念,绘画的意识能延展到画外比规定范围内的刻画更打动我,吸引我。那种无法标识界定的,虚幻的,无法言状的状态正是和时间以及年代感的重量相契合,这是我觉得有意义的地方。

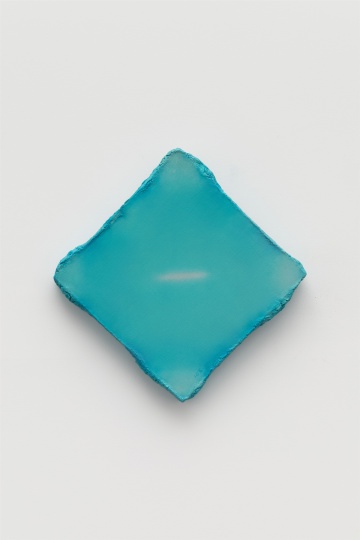

Hi:这次展览“好牌”中的一组新作,画的图像是扑克牌,它们是怎么来的?

陈:这可能跟疫情有些关系吧。这次疫情对于社会、经济以及国际关系都带来了空前的影响,可以说是一次重新洗牌。手握着牌在出手的刹那,看似随意和直觉,其实也是下意识的。我说过,握在手上的就一定是好牌,这是种自信其实也是种辩解,每个自以为清醒的人说不定身陷哪个局中而不自知。而艺术创作最怕的也是结论,对未知不感兴趣的人怎么会生发创造力呢。在越来越详尽的游戏规则当中,创造的空间和胜败的无常往往都是个人对游戏规则的理解和应对,有多少胜算其实不重要,这是我画“牌“的过程中所享受到的快乐。

Hi:如果说山水这种传统题材和你处理画边儿更为融洽,画扑克牌时会有一种矛盾和冲突感吗?

陈:我觉得疫情期间很多事情都变得很矛盾,我自己本身也是一个充满矛盾的人。看着手中的这副牌,想到关于打扑克的一段小品所喻指的,这个社会的各个角色就是一张张牌,相互关联又相互制约,潜在的是面对规则时候不同的心态,也是这个时代的某种写照。

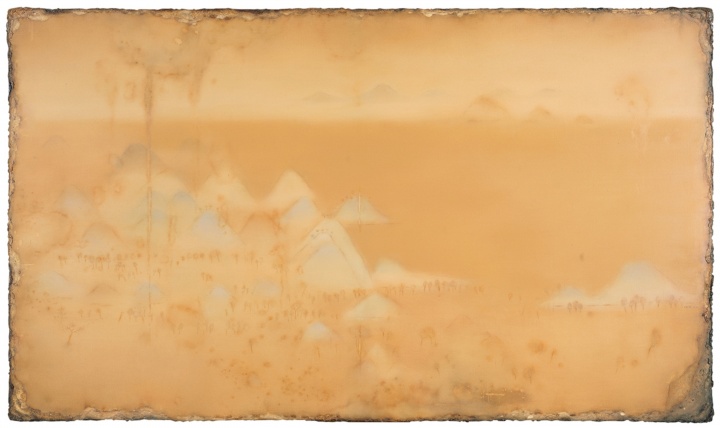

Hi:你曾经谈到创作《浅绛》时脑子里想的是《千里江山图》。但是观众看到你的作品时,也许并不会想到这些,这会不会产生某种隔离?

陈:那也无所谓,至少他看到了山水,而且是传统媒材所表现出的山水意境。古人对山川的理解是抒发个人的情怀而不是景色记载,现代人对于景物的记忆完全是经验的,罗列的现场感受往往是摆事实讲道理。我每次阅读宋人山水,尤其看原作的时候,总是将自己镶嵌在那遥远的情境中,也许这样才能真正感受到古人面对自然和面对自我的态度,这种创作的状态会自然地屏蔽现实世界的嘈杂,穿越在时空中自我陶醉。

陈淑霞(以下简写为陈):是的,每个人对于作品完成的理解有所不同吧,可能有的人着意在物象的表现上,而我却觉得我的作品从开始构思到最后展示都充盈在创作过程之中,甚至每每经过的细节都是享受。边缘的处理可能源于我对创作思考的边界概念,绘画的意识能延展到画外比规定范围内的刻画更打动我,吸引我。那种无法标识界定的,虚幻的,无法言状的状态正是和时间以及年代感的重量相契合,这是我觉得有意义的地方。

Hi:这次展览“好牌”中的一组新作,画的图像是扑克牌,它们是怎么来的?

陈:这可能跟疫情有些关系吧。这次疫情对于社会、经济以及国际关系都带来了空前的影响,可以说是一次重新洗牌。手握着牌在出手的刹那,看似随意和直觉,其实也是下意识的。我说过,握在手上的就一定是好牌,这是种自信其实也是种辩解,每个自以为清醒的人说不定身陷哪个局中而不自知。而艺术创作最怕的也是结论,对未知不感兴趣的人怎么会生发创造力呢。在越来越详尽的游戏规则当中,创造的空间和胜败的无常往往都是个人对游戏规则的理解和应对,有多少胜算其实不重要,这是我画“牌“的过程中所享受到的快乐。

Hi:如果说山水这种传统题材和你处理画边儿更为融洽,画扑克牌时会有一种矛盾和冲突感吗?

陈:我觉得疫情期间很多事情都变得很矛盾,我自己本身也是一个充满矛盾的人。看着手中的这副牌,想到关于打扑克的一段小品所喻指的,这个社会的各个角色就是一张张牌,相互关联又相互制约,潜在的是面对规则时候不同的心态,也是这个时代的某种写照。

Hi:你曾经谈到创作《浅绛》时脑子里想的是《千里江山图》。但是观众看到你的作品时,也许并不会想到这些,这会不会产生某种隔离?

陈:那也无所谓,至少他看到了山水,而且是传统媒材所表现出的山水意境。古人对山川的理解是抒发个人的情怀而不是景色记载,现代人对于景物的记忆完全是经验的,罗列的现场感受往往是摆事实讲道理。我每次阅读宋人山水,尤其看原作的时候,总是将自己镶嵌在那遥远的情境中,也许这样才能真正感受到古人面对自然和面对自我的态度,这种创作的状态会自然地屏蔽现实世界的嘈杂,穿越在时空中自我陶醉。

陈淑霞《花季》73×204cm 布面油画 2020

陈淑霞《倾》70×121cm 布面油画 2019

陈淑霞《好牌-大王》36×57cm 布面油画 2020

“它是从内心生发出来的”

Hi:和画边儿很厚的这个系列作品不同的是,你的近作中还有直接挂起来的布面,它们是如何产生的?

陈:我对卷轴画的欣赏和理解,其实不在于挂在墙上给我的感觉,我更在意画面伸展到图穷的过程,那种徐徐开卷的感觉实在是太奇妙,和今天鼠标一点就领略全部的感觉完全不同。

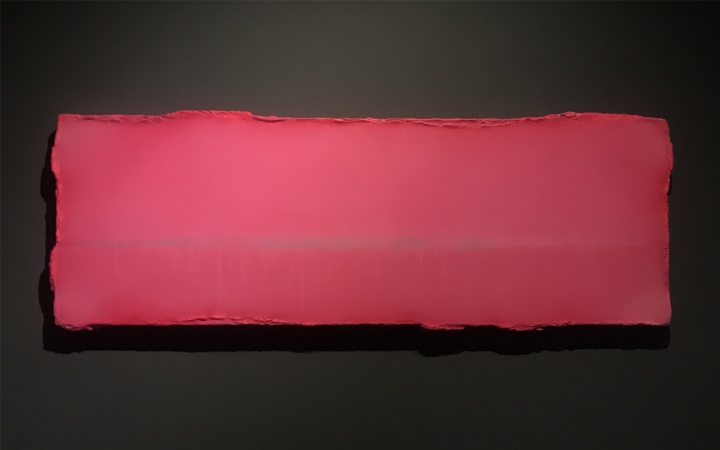

Hi:有些作品的颜色很鲜艳,甚至远看上去好像只剩下颜色,看起来漂亮是你追求的一个目标吗?

陈:从对艺术表达的关注来说,我更在意色彩对我心里的影响,我喜欢颜色,画起来也特别痛快,它们是从内心生发出来的。是的,我很清楚自己的创作状态总起来说是在有意无意地错过,错过议论的焦点,错过表现的中心,错过经验的再现,而这些恰恰是我将绘画引入内心的节点,这也是为何越来越喜欢传统绘画特别是宋人山水诗性表达境界的原因吧。

Hi:有人说放在中国美术史中看你的作品,绕不过去1991年的“新生代绘画展”。作为当年的新生代艺术家,你作品中的个人性和在此之前流行的宏大叙事很不一样。

陈:每个人的心性的表达都是离不开时代背景的,宏大叙事和关注个人本不是对立的,只是当潮流和推动成为惯性的时候,艺术家个性的伸张就显得可贵了。其实,一个艺术家知道自己适合做什么是最为重要的,所以,我也从不排斥与我创作思路和表达题材相远的创作,关键是,你的创作是不是动了真情。

陈:我对卷轴画的欣赏和理解,其实不在于挂在墙上给我的感觉,我更在意画面伸展到图穷的过程,那种徐徐开卷的感觉实在是太奇妙,和今天鼠标一点就领略全部的感觉完全不同。

Hi:有些作品的颜色很鲜艳,甚至远看上去好像只剩下颜色,看起来漂亮是你追求的一个目标吗?

陈:从对艺术表达的关注来说,我更在意色彩对我心里的影响,我喜欢颜色,画起来也特别痛快,它们是从内心生发出来的。是的,我很清楚自己的创作状态总起来说是在有意无意地错过,错过议论的焦点,错过表现的中心,错过经验的再现,而这些恰恰是我将绘画引入内心的节点,这也是为何越来越喜欢传统绘画特别是宋人山水诗性表达境界的原因吧。

Hi:有人说放在中国美术史中看你的作品,绕不过去1991年的“新生代绘画展”。作为当年的新生代艺术家,你作品中的个人性和在此之前流行的宏大叙事很不一样。

陈:每个人的心性的表达都是离不开时代背景的,宏大叙事和关注个人本不是对立的,只是当潮流和推动成为惯性的时候,艺术家个性的伸张就显得可贵了。其实,一个艺术家知道自己适合做什么是最为重要的,所以,我也从不排斥与我创作思路和表达题材相远的创作,关键是,你的创作是不是动了真情。

陈淑霞《浅绛》210×360cm 布面油画 2014

陈淑霞《三绿》80×110cm 布面油画 2014

陈淑霞《灿》73×204cm 布面油画 2020

“寻找越来越真实的自我”

Hi:现在作为美院系统的教授,如何看待如今新生代艺术家的创作?

陈:看到一些年轻艺术家非常有才情的作品,从心里喜欢,只是希望这个时代能多给创造留有空间,多些自我,多些不按套路出牌,创作的环境才会更好。同时,一些急功近利赶作业的东西也就被自然忽略了。

Hi:作为在中央美院系统中成长的艺术家,你又如何看待自己的“学院派”这个身份?

陈:很难说自己算学院派还是不算,我觉得这个并不重要,画自己的画就是了。艺术表达的魅力或者说教师的影响力对于教导后辈能产生多少意义,也是值得讨论的。如今,艺术教育更加科学化和产业化,创作中不想结果只享受过程的时代好像离我们越来越远了。我们每个人都夹杂在大队人马当中,快捷简单地复制让影响力无限地加大,可是左右一看,我们又都长相接近了,所谓追求如同约好了似的。从这个角度理解,“学院派“意味不了什么,只是,现实中所谓成功艺术家又大多经历过学院教育,这又是事实。

Hi:在你早期的展览履历里,可以看到曾经参展法国阿尔勒摄影节的经历?

陈:其实在开始画油画之前,我做了很长一段时间的摄影创作,我的本科毕业创作有一大部分是摄影作品。那时候还是胶片时代,不像今天的电脑效果容易操作。我喜欢在暗房里自己鼓捣,冲洗胶卷,显影、定影,昏天黑地地投入。那时候美院成立了一个摄影小组,会经常搞些活动也偶尔拿出作品参加展览,最远的一次送到了法国阿尔勒摄影艺术节。

前些时候杨小彦先生惊讶地和我说,他在整理中国较早观念摄影时,竟然看到了我那时候的摄影作品,我才意识到我们也是对国内观念摄影有过贡献的,哈哈。记得当时的摄影作品题目是“寻找自我”,采用国外早就成熟的暗房技巧完成。这么多年来,无论是油画作品还是其它媒介的表现,我还是一直在寻找自我,这个自我不是自大而是越来越真实的我。

Hi:在如今工作时,平时会和刘庆和老师进行创作方面的交流吗?

陈:我们工作状态是必须分开的,女儿在设计我们工作室的时候,我们唯一的要求是两个空间不能很方便地走动。所以我们两个的工作室在动线上是最远的,一个起点,一个终点。我们在一起的时间实在太长了,其实很少坐下来正式地去讨论一个艺术问题。我要是问他艺术是什么,他肯定会异样地看着我。就如同常年生活一起就有了夫妻相一样,保持自己的长相,还能是当年懵懂的自己,对于艺术创造来说有多重要啊。

陈:看到一些年轻艺术家非常有才情的作品,从心里喜欢,只是希望这个时代能多给创造留有空间,多些自我,多些不按套路出牌,创作的环境才会更好。同时,一些急功近利赶作业的东西也就被自然忽略了。

Hi:作为在中央美院系统中成长的艺术家,你又如何看待自己的“学院派”这个身份?

陈:很难说自己算学院派还是不算,我觉得这个并不重要,画自己的画就是了。艺术表达的魅力或者说教师的影响力对于教导后辈能产生多少意义,也是值得讨论的。如今,艺术教育更加科学化和产业化,创作中不想结果只享受过程的时代好像离我们越来越远了。我们每个人都夹杂在大队人马当中,快捷简单地复制让影响力无限地加大,可是左右一看,我们又都长相接近了,所谓追求如同约好了似的。从这个角度理解,“学院派“意味不了什么,只是,现实中所谓成功艺术家又大多经历过学院教育,这又是事实。

Hi:在你早期的展览履历里,可以看到曾经参展法国阿尔勒摄影节的经历?

陈:其实在开始画油画之前,我做了很长一段时间的摄影创作,我的本科毕业创作有一大部分是摄影作品。那时候还是胶片时代,不像今天的电脑效果容易操作。我喜欢在暗房里自己鼓捣,冲洗胶卷,显影、定影,昏天黑地地投入。那时候美院成立了一个摄影小组,会经常搞些活动也偶尔拿出作品参加展览,最远的一次送到了法国阿尔勒摄影艺术节。

前些时候杨小彦先生惊讶地和我说,他在整理中国较早观念摄影时,竟然看到了我那时候的摄影作品,我才意识到我们也是对国内观念摄影有过贡献的,哈哈。记得当时的摄影作品题目是“寻找自我”,采用国外早就成熟的暗房技巧完成。这么多年来,无论是油画作品还是其它媒介的表现,我还是一直在寻找自我,这个自我不是自大而是越来越真实的我。

Hi:在如今工作时,平时会和刘庆和老师进行创作方面的交流吗?

陈:我们工作状态是必须分开的,女儿在设计我们工作室的时候,我们唯一的要求是两个空间不能很方便地走动。所以我们两个的工作室在动线上是最远的,一个起点,一个终点。我们在一起的时间实在太长了,其实很少坐下来正式地去讨论一个艺术问题。我要是问他艺术是什么,他肯定会异样地看着我。就如同常年生活一起就有了夫妻相一样,保持自己的长相,还能是当年懵懂的自己,对于艺术创造来说有多重要啊。

陈淑霞《后山》472×116cm×3 布面油画 2019

陈淑霞《笔洗》32×61cm 布面油画 2019

陈淑霞《满目》34×56cm 布面油画 2019

陈淑霞《幻听》70×202cm 布面油画 2014

陈淑霞《90°》210×202cm 布面油画 2019

陈淑霞《中心》224×146cm 布面油画 2019

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)