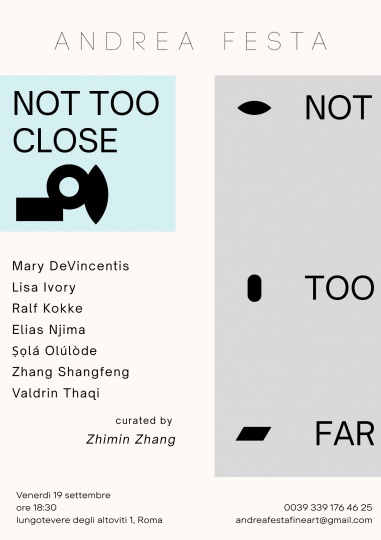

恰到好处的距离:评《NOT TOO CLOSE, NOT TOO FAR》中的文化间性叙事

绪论

《NOT TOO CLOSE, NOT TOO FAR》:关于跨文化语境,他者视角,流动性与边缘叙事——但也不要太远。虽然“处处是外来者”,人人都是家中的陌生人,可适度的熟悉和亲缘性,才是通感和同理心的基础,没必要总是教条化地强调差异性。

笔者不知道这样理解这个展览标题,是否合适,似乎不中亦差不离。某种意义上讲,对边缘视角的切入,倒不是在适配当下艺术话语体系对“他者性”的期待,反而更多是源自策展人张智敏自身经历中的疏离感和身份焦虑——它们的投射一定程度上塑造了作为她话语实践的策展/画廊经营工作。她并不刻意寻求概念化的“远”之教条,“远”不过是对事实的坦然接纳,“近”才是自然人本能所趋的状态。“远”和“近”的关系大抵是如此:开放性是当代艺术的核心教条,而局部向情感认知的封闭性趋拢、寻求感性的确定性,则是人天性的本能;所以跨语境,就是找寻熟悉的陌生人。

展览的基调相对传统:都是绘画作品,少有装置、行为、概念等门类;不倾向于强烈的批判或智性反思性,多是抒情导向,营造氛围感的浅叙事性;时而是野外林泉,时而是历史创伤在个人身上的象征性痕迹,时而从“世界”的波澜壮阔转回到日常瞬间的琐碎真实。是个体真切的审美趣味,而非概念化的观念理路,塑造着她的策展方法。

笔者是在深入交谈后才知道,尽管张智敏经营Willow Art Space时的策展理念,也会顾及社会学、精神病学等多学科视角的切入,但其实并不倾向于过度的自我学术生产和个人学术品牌策略,而是更多侧重于围绕艺术家的具体事务性活动——诸如发现、扶持、推广和联结等等有着服务性质的筹划环节,才是重点。

关于艺术家与作品

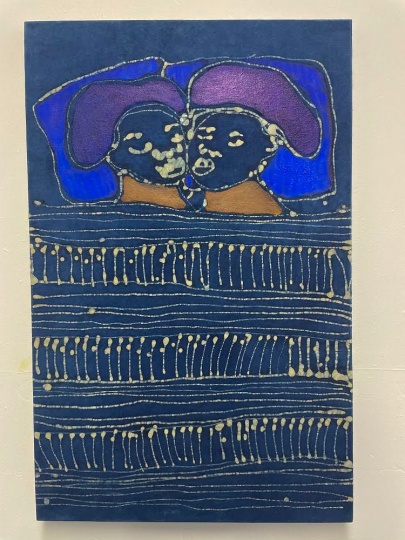

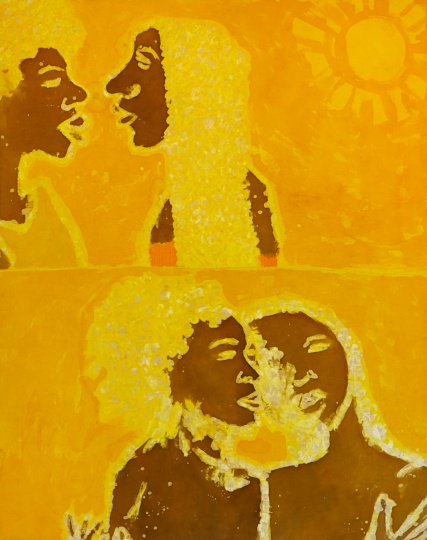

尽管Sola Olulode有着酷儿与非裔的身份,但其实其创作的核心,并非宣言式的身份政治,而是一些更具普遍性的人类情感与关系。画中人物的肤色和性别,只是一种现实留下的痕迹,从思想与意境上看,其实可此可彼。展览中的两件作品,分别描绘了阳光底下的美好邂逅,和夜晚的和谐亲密——一种温情而非强欲的状态。白日的邂逅形似电影镜头的两帧——头发、空气和太阳,在颜色和形状上都有联系性;而黑夜同盖的被子则被描画得仿似五线谱——视觉符号和画面节奏,都引起某种听觉上的联想。如果说,身份问题在她的作品氛围上,真的发生了什么影响的话,那么就是,画中的两个女性,所体现的一种柔弱、谦卑但自足、快乐的状态,而非以“少数”的名义、展开一种逆向的理论侵凌和社会姿态性。

MARY DEVINCENTIS的绘画语言中,有一种材料技法的直接性:颜料直接堆上画布的造型方式,替代了繁琐的形体塑造、质感塑造和混色技法。在这个层面上,她体现了一种语言经济性和靠近零度的形式原则。在画面内容上,她的两件作品中的野外场景,让人很容易联想到林泽仙女的森林叙事和浪漫派遗世孤立的自我神话。

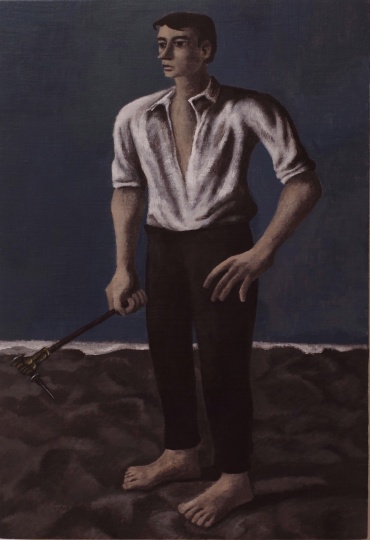

与其前作相比,ELIAS NJIMA的近作发生了一些变化。他的一些前作,即使是明显肖像画属性,也会靠眼神、画面的伴生饰品、背景的样式等等元件的相互配合,来获得一种暗示的、但强烈的故事意义。而近作,用艺术家本人的话说,是“描绘眼前最直接的景象——那些如背景噪音般流逝的平凡日常”。这种描绘波澜不惊的日常琐碎中潜在的诗意,甚至可以说无聊诗学,让人明显地联想到了汉德克、格纳齐诺、菲利普·图森等人的文学风格。一种中性的、非情感化的“零度写作”变革之后,创作者的目光,从带宏大世界缩影式的叙事范式,转向了微观的、琐碎甚至无聊的生活本真状态经验——这种面对世界的姿态,来自诸种宏大意义叙事坍塌之后的现代人,试图有尊严、认真地生活下去的尝试。在一种“物”的哲学里,极度克制、冰冷的机械说明书式描绘之下,某种说不上来的诗意会油然而生。同时,作为生活的本真状态,波澜不惊的生活叙事,也是对与消费社会伴生的现代主义所追求的刺激与奇观的反动。笔者个人认为,这就是ELIAS NJIMA近作转向,正是呼应这种背景;当然,这股叙述/描绘世界方式的源流,和尼德兰静物画的寓意指涉方式传统,应该也不能说没有关联。

Lisa Ivory的画作,则更为传统,画面图式和意蕴有一种明显可以追溯到普桑时代的共时代性——当然,是以一种经历过表现主义之后的描绘手法。古风色调,平行透视,以植物作为景别分割的舞台化野外场景,关于人生客旅和死亡的神话,巨大的骚动被包裹在静谧的表象之下。

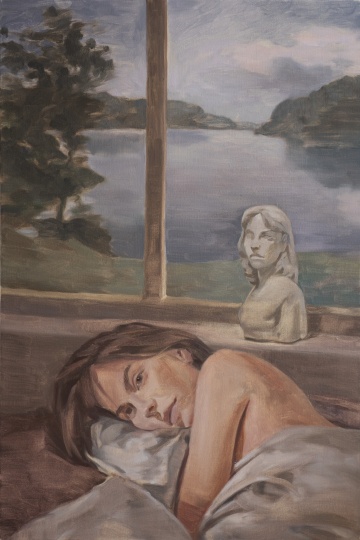

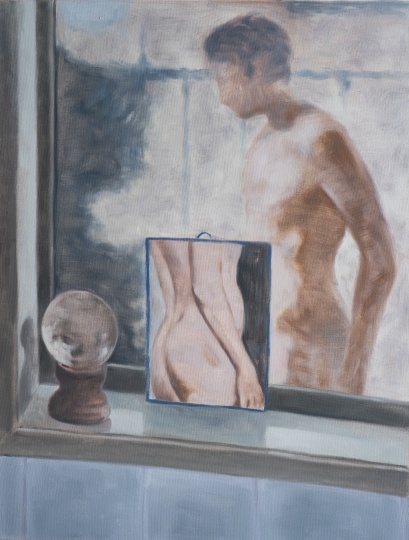

Valdrin Thaqi的作品中,有某些典型的中欧/东欧特征:通过受伤的身体、挣扎的马,等等经典的隐喻,来指向一些和伤痕、困境、呐喊等等有关的状态,其间有一种明显的历史创伤叙事意味。而在展览中两件作品,则是以亲密关系中的缺失、困囿、沟通缺陷等人物状态,和诸如带有历史纪念意味的雕像、有神秘意味的水晶球等物品,糅合在一起,形成某个欲言又止、语焉不详的故事。故事会被冠以譬如《美杜莎》这样的神话之名,是典型的以古典叙事和当下之生活场景进行互文性链接建立的叙事手法。故事的中心,或许是反映撕裂性的大历史似乎终于终结之后的时代,洪流的余响在某些个体关系间、脆弱的肉身上的残留痕迹。

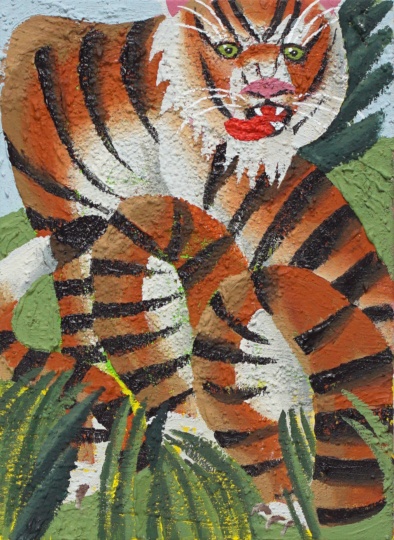

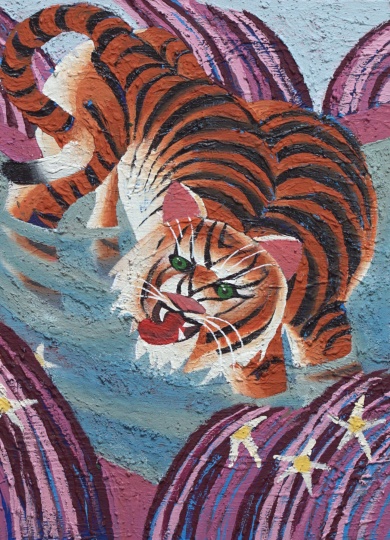

Ralf Kokke画中的老虎形象,则让人不由联想到享利·卢梭的老虎——稚拙风格的传统,某种虚幻的东方主义与热带猎奇。据展览资料介绍,他的“创作灵感源自童年梦境”,喜欢“将混血的、拟人化的形象与熟悉的原型置于想象的世界之中”——也就讲,某种异质空间中、如原始神话一般化身为动物的人类状态,进行着某种仪式——在一种无名无意的身份困惑,身体能量的定向暧昧无从发泄的状态之下。

由作品中的一些共性,而推衍到展览叙事的某些非刻意的自然流露之事

笔者发现,许多位艺术家,都有这样一种倾向:就是把个体的经历/处境,转变成某种神话/象征式的叙事,又将变形之后的叙事,重新落实到具体的生活日常场景之中。这或许是,传统的、以当下一刻为世界图景缩影的绘画观,同后宏大历史、微观叙事的后现代语境,两者的某种融合。似乎也映射了策展意识中这样一种状态:一方面关心当下流行的文化议题,一方面又有意识地导向一些较为传统的绘画审美,但在这些传统的、超越当下历史的共性审美中,则又有当下历史的反审美异质物不由自主地渗入。

此外,几乎所有艺术家,都处于某种“间性”的状态:或是缘于历史的,缘于地缘文化的,缘于跨语境、文化杂交性的,身体被置入的中间状态,使艺术家不得不将一些多边声音、具有对话性的复合性精神状态,整合、内化为一种内在的、相对统一的意象和气息,但这种统一之中,又透着某种现实带来的张力。

这种普遍存在的“间性”与神话化叙事,共同勾勒出本次展览一种内在的策展逻辑:它并非试图构建一个坚硬的、宣言式的理论框架,而是营造了一个允许“中间状态”存在的磁场。在这里,差异性与普世性并非对立,而是通过具体的、感性的图像进行对话。策展人无意用理论去言说“他者”,而是选择让那些本身就承载着“中间状态”体验的作品自我言说。于是,我们看到的不是对“边缘”的概念化征用,而是在各种形式的疏离与归属、传统与当代、个人与神话的张力中,自然浮现出的一种共通的生命体验——那便是对自身处境的凝视、翻译与安顿。这种从个体经验出发,最终抵达可沟通情感领域的路径,恰好精准地诠释了“不远不近”的题旨:一种恰到好处的审美距离,既保持了观察的清醒,又蕴含着理解的温度。

结

作者简介

雷徕,本名雷博渊,1988年生于浙江;艺术评论人,兼职策展与绘画、影像创作实践。艺术类自媒体“象外”(微信公众号)的主要撰稿人之一,亦在其他网络平台与纸媒发表文章。撰写过过百篇艺术评论及艺术家访谈。

个人理论写作方向,主要涉及现代性转折点上的思想嬗变与艺术叙事,譬如,王国维诗学理论对禅学与德国理念论的创造性误读,沃尔夫林形式分析基本概念的观念史背景,以及在海德格尔哲学视域下对杜尚艺术实践及其左派叙事的重估,等等。

个人理论写作方向,主要涉及现代性转折点上的思想嬗变与艺术叙事,譬如,王国维诗学理论对禅学与德国理念论的创造性误读,沃尔夫林形式分析基本概念的观念史背景,以及在海德格尔哲学视域下对杜尚艺术实践及其左派叙事的重估,等等。

近期策展:《妈妈决定什么不是垃圾》,《开放的仓库》等。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)