陈曦:艺术是黑暗时刻的一束光

30年,在人的一生中占有多少分量?

在苏州金鸡湖美术馆,陈曦用一场大型个展回顾了1990-2020年的创作生涯。从青涩到成熟,30年一晃而过,我们似乎很难用某种明确的风格或派别定义她的作品,因为陈曦一直在推翻旧作,颠覆自己,而这或许也是展览标题“规则之外”的由来。

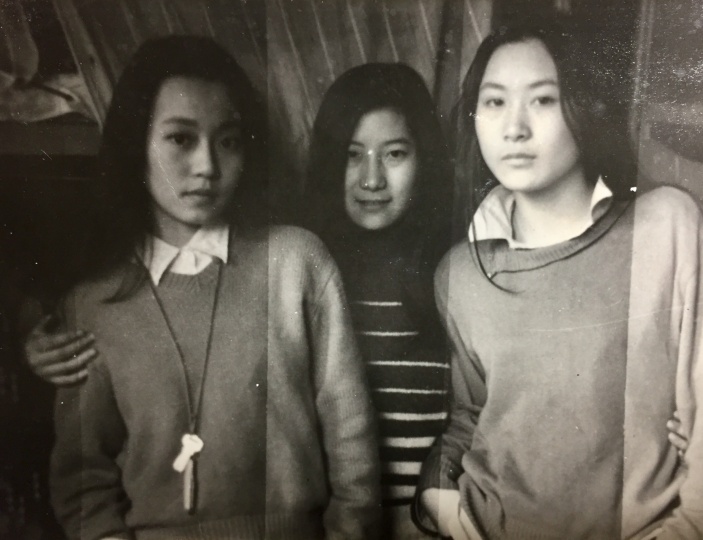

陈曦对于规则的轻视,或许还要从80年代她在川美附中时的岁月说起……

川美附中的“问题学生”

央美第四工作室,现代主义的启蒙

“入世”,用第三人称讲故事

1990年,在准备毕业创作的陈曦创作了一系列色调灰暗、氛围压抑、笔触厚重的表现主义作品,场景来自平凡的市井生活和公共场所,《医院》《美发屋》《拔牙》《公共浴室》……陈曦的老师孟禄丁这样评价她的作品:

这些“激越”“苦涩”“无法描述的感情”来源于陈曦的细腻观察。每个周末,在去亲戚家的路上,她都会坐着公交车路过一条长长的自由市场,上下班的人、卖鱼的人、买菜的人、抱小孩的人,所有人和场景都是活生生的、热气腾腾的,这让陈曦格外兴奋。她总是更愿意记在脑子里,之后在画布上重新演绎。

陈曦认为古今中外的艺术家大体上可以分为两类,即“出世”与“入世”。“出世者”独善其身,相对远离现实,在艺术语言的精进中得到自我满足;“入世者”兼济天下,关注社会,回应当下。各人天性、境遇、使命不同,并无高下之分。

与很多成长于集体主义年代的“60后”相似,骨子里的陈曦不习惯“过度谈论自己”。她的作品中因而总带着一种旁观的冷冽视角,“个人的抒情”自然而然地让位于他者、社会、世界。

她始终像一个用第三人称讲故事的人,视野广大,几乎与“小情小调”绝缘。或许这是她离开川渝北上的原因之一,舒适的情调满足不了她,她近乎本能地需要更加开阔的格局。

陈曦自己很清楚地知道,这种粗砺、硬冷甚至是沉重的风格并不讨喜,离“岁月静好、现世安稳”的装饰调性相当遥远,市场认可度、观众接受度也不一定高。但艺术家的本质已经决定了她的目光落点、选择的形象和材料、影射的事件以及作品背后深藏的逻辑,就像叔本华说的“人们最终所真正能够理解和欣赏的事物,只是一些在本质上和他自身相同的事物”,所以改弦更张绝非易事。

90年代的陈曦还不确定能否沿着这条符合自己天性的轨迹一直坚持下去,但后来的事实证明,她没有中途易辙。作品风格演变,但内核始终离不开对宏大问题的热切关注,例如在急速社会中人的生存处境,人与自然的关系、人类未来的出路……陈曦的作品表现出一种“不合时宜”却又十分必要的忧虑,一种大爱与失望交织的苍凉。

不过,作品本身是一回事,是否受欢迎又是另外一回事,应了宋代陈人杰笔下的那句词:似桂花开日,秋高露冷,梅花开日,岁老霜浓。如此清标,依然香性,长在凄凉索寞中。何为者,只纷纷桃李,占断春风。

“每个人来到这个世界的使命不同,所以有些问题就不必纠结了”,这是陈曦的观点。

后新生代现象

结束在央美的学业后,陈曦经历过毕业创作一张画卖到800美金(这在90年代初已经算是很高的价格)的“高起点”,也经历过紧接着的大环境巨变和价值观的颠覆。大学许诺的“大师”被证明只是黄粱一梦,“政治波普”、“玩世现实主义”、“艳俗艺术” “卡通一代”相继崛起,学院认定的所谓“标杆”摇摇欲坠,从前被认为技艺精湛的高手成为明日黄花,从前被嗤之以鼻的反而成名成家。陈曦画中曾被老师们认为“不对”的那部分——粗野和残缺,也被证明是对的。

1994年,也是陈曦大学毕业后的第三年,她还到“改革开放前沿阵地”的深圳住过一阵子,近距离地观察那种“混乱又热气腾腾的灯红酒绿”,感受强烈,于是又画了一批颜色更为艳丽的,表现“巨变中的社会景观”的大画,拥挤的车站、街边的晚餐、眼神空洞的人们……

表现主义之路走得顺风顺水,陈曦逐渐感到厌倦,1997年,陈曦在北京国际艺苑美术馆举行了“陈曦油画展1987—1997”,算是对自己前十年创作阶段的总结。陈曦回忆说:“当时美术馆不太敢展那批东西,几个老先生还说可能要出事,因为那批作品的形象和色彩在当时来说太难看了,太丑了,太刺激了。”

没想到展览很成功,评论家易英还将她的艺术称为“后新生代现象”:陈曦通过她的话语方式对正在中国快速发展的都市文化作出了自己的反应。虽然她的画面显得热闹而庞杂,似其中却透露出排遣不掉的凝重。她不是像新生代画家那样再现无意义的现实,而是力求探索无意义的根源,体现了一种灯红酒绿中间的思考。

不断曝光真实才是我的命运

1997年的个展结束后,陈曦陷入转型的焦灼中,2003年左右,陈曦开始以极为写实的手法创作出了“皇后的新装”系列——身上沾着泡沫的裸体女性被陈曦放在繁华都市的公共场所中,接近照片效果,逐渐摆脱了前期的表现主义。对于这个重大的转折,艺术史学家吕澎认为这是受到里希特(Gerhard Richter)摄影效果的绘画风格的影响,即所谓“观念艺术”影响绘画的成果。这类绘画的特点是,让绘画本身来模仿摄影,并在看上去模仿摄影的过程中调整逻辑以便发生特殊的变异。

如果把“皇后的新装”系列可以看作陈曦抛弃绘画性的初步试验,那么在这之后持续6年的“中国记忆” ,陈曦则通过照相写实主义的手法彻底摆脱了绘画性——她将中国自70年代以来发生的多个历史大事件呈现于电视屏幕之上,从唐山大地震到计划生育,从非典到北京奥运,从黑白电视到液晶彩电……作品如同旧照片一般,携带着浓烈的时代气息。

陈曦描绘荧幕上的画面,让绘画的角色发生变化:从提供图像,到提供“被提供的图像”。“画家也发现了另一种观看,即‘观看别人给予你的观看!’”(吕澎)

之所以选择“电视”这个媒介,是因为陈曦“成长的岁月恰好见证了(电视)这个超级媒体的兴衰,而它所留存的影像,不论纪实或杜撰,戏说或言情,都无不佐证了这个国家从个人到集体经历的巨大变革。”

由此,陈曦的目光从现实移到了历史,从个人移到集体,她的视野变得更加广阔,这一系列的“出轨”也是她对真实的追究,对“被遗忘”的抗争。“重要的这是一次验证,让我有机会看见了,一些本就存在于内心深处的情结。而不断曝光这种真实或许才是我不想逃离的命运。”

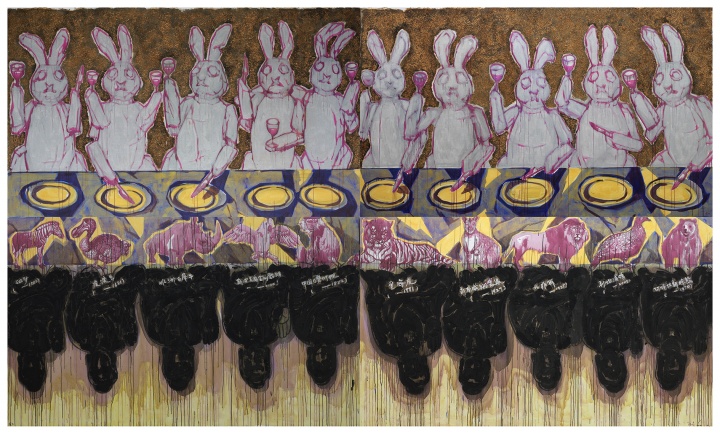

以兔子为主角编织的世界寓言

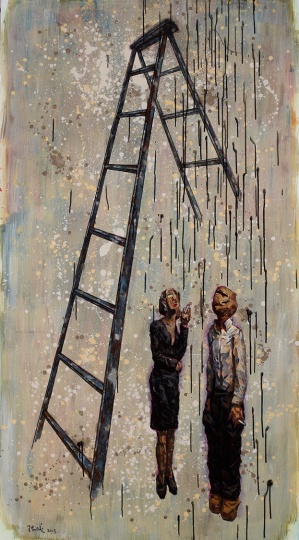

“中国记忆”系列几乎废除了作品中的“绘画性”,陈曦也逐渐在展览中加入影像、装置等新媒介,好像一下子“打开了很多扇门,再也不是整天面对画布的状态了”。随之而来的问题是:还要不要继续画?半年的时间,陈曦一笔未动,一直在思考如何继续的问题。

接下来产生的“物语”系列可能是陈曦到目前为止最诗意的一组画,没有宏大的题材和明确的指向,而是将她之前所有的绘画经验,超写实、写意、表现、速写、涂鸦等杂糅起来,不相干的物件、暧昧的背景、模糊的逻辑……这个系列是陈曦寻找的过程,不受所谓的“风格”的桎梏,回到手感、温度和诗性。

“绘画是我骨子里丢不掉的一种情感,但也只是我的一件兵器、剧场中的一个角色而已”,陈曦就此卸下了历史的负担, “绘画是我最熟悉的,也是我最得意的表达方式,但这在今天一点都不重要,重要的是选择继续绘画等于宣告选择一种继续保持淳朴的,有人情味的,有人的温度的行为方式来生活,以及保留对生活现实对抗的意图。”

以兔子为主角编织的世界寓言

在苏州金鸡湖美术馆“陈曦:规则之外(1990-2020)”的现场,有一座高达4米的巨型木雕格外引人注目,走近一看,才发现这是一只表情严肃的兔子,身体表面还保留着被切割过的痕迹。

对兔子形象的关注还要追溯到上世纪90年代,陈曦读过美国作家厄普代克(John Updike,1932-2009)的“兔子四部曲”,在这部全面展现美国中产阶级生活图景、将生与死、爱与恨、欲望与柔情融为一炉的巨作中,“兔子”(主人公的外号)的“平稳、渺小、不断追逐、不断逃跑”的人生像是很多人一生的缩影。陈曦借兔子的形象,以隐喻人类社会的各种行为。

在她的作品中,“兔子可以幻化成任何身份,如同人类的繁衍和历史的轮回,文明之下的悲喜剧和荒诞剧可以一再更迭交错和重头再来,它是牺牲品也是始作俑者,陈曦以巨型绘画和壮观的雕塑创造了这个压抑的世界寓言,令观者惴惴不安。”(鞠白玉)

2020年的疫情让陈曦再次感到人的渺小和无力,一贯以人为主角的构图发生了改变,新作中的“人”被边缘化、封闭化起来,似乎在暗讽人们在自然面前的自大、无知和脆弱。就像陈曦在疫情随笔中写道的:“四季更替万物生长完全没有因为人类的悲惨遭遇而改变或放慢节奏,在我停下脚步的时候,才清晰认识到自然界无可阻挡的力量,也感受到人类的脆弱和我们个体的无力。”

30年的艺术生涯,陈曦自始至终展现出一种博大和辽阔,她更关注的是他者而非自我,是人类命运而非个人情感。她时常失望,但仍有力量,而且态度鲜明:“艺术最好是黑暗时刻的一束光,最好是人类共同的精神安慰剂,而不要是特权阶级餐桌蛋糕上的一朵奶油花。”

骨子里像一个男性

陈曦(以下简写为陈):我父母都是学舞台剧表演的,两人是兰州艺术学院的同学,毕业后分配到新疆文工团,在那里工作了8年,期间有了我。看他们演出的包括很多当时被下放的知识分子,比如艾青等等。

小时候,国画家李华生是我们家的邻居,我每天的作业包括在旧报纸上画梅兰竹菊,偶尔拿给李华生先生看。他很有才气,传统底子也厚,但很快我就发现这种东西不适合我,好像太轻、太淡。

陈:是的。不知道是不是一种使命感或者说责任感,我天生就愿意帮助别人,不喜欢自我沉溺。我喜欢博伊斯那类的艺术家,也很认同他关于自然,关于动物、关于天地、关于人跟环境关系的一些看法,后来我的“兔子”系列作品也借用了博伊斯的形象。

陈:我养了10年动物,猫啊狗啊鹦鹉、乌龟都养过,不知道是不是因为巨蟹座同情心泛滥,见不得动物受伤或者饿肚子,如今整个小区的流浪猫都来我家吃饭。

陈:我好像一直远离女性艺术家群体,跟男性群体更挨不着,所以看起来比较孤立,相当于一个人面对这个世界,有时可能也会因此而错过一些机会。我一直更愿意躲在我的作品后面。

陈:像宿命一样不断地去推翻和重建,对很多东西好奇,我不知道到哪一天才能停下来。可能之后会慢慢地有一个稳定的语言吧。

陈:从最初我就习惯画大画,可能跟我的天性有关,喜欢那种大气、开阔的感觉。有位策展人朋友曾说过我骨子里像一个西方的男性,有一种力量和一种特别硬的东西。

30年大展,只是中场休息

陈:年轻时总憋着一股劲,作为女性,我一定要表现出我的强大,不能脆弱。不过后来慢慢成熟,就不会特别较劲了,变得比较放松和自然。在社会上还是存在种种不平等,不过我认为在这个不平等的大环境里面,个人努力还是有效的。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)