他说:劳森伯格在西藏没有留下艺术遗产

如果说艺术是一种信仰,

在西藏,

不被阳光照耀,它们也有最灿烂的一面

“作为一个西藏画师,能在寺院留下自己的作品,就功德圆满了。”嘎德受一家寺院的邀请,明年即将前往绘制壁画。这位“西藏本土最具代表性的当代艺术家”用“画师”形容自己的身份,没用“画家”,也没有用“艺术家”。

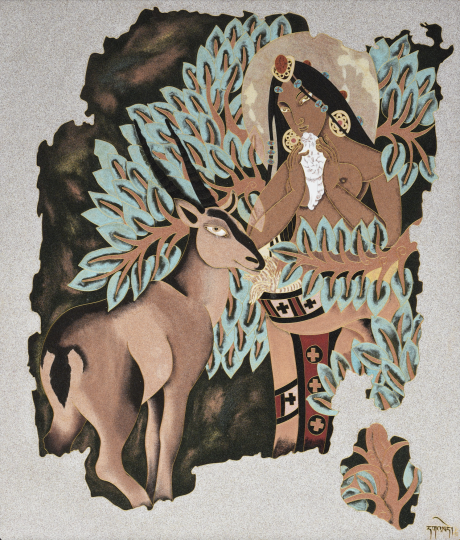

2017年,嘎德正式退休,属于他的自由时间才刚刚开始。他回到了从小就喜欢的壁画前,沉迷在被时间风蚀后的斑驳里,上瘾一般地疯狂临摹起来。浑然忘我,时间仿佛被折叠进了一刹那。为什么古代画师们在昏暗的寺院里依然能够画出璀璨的壁画来?嘎德如今体悟到了。

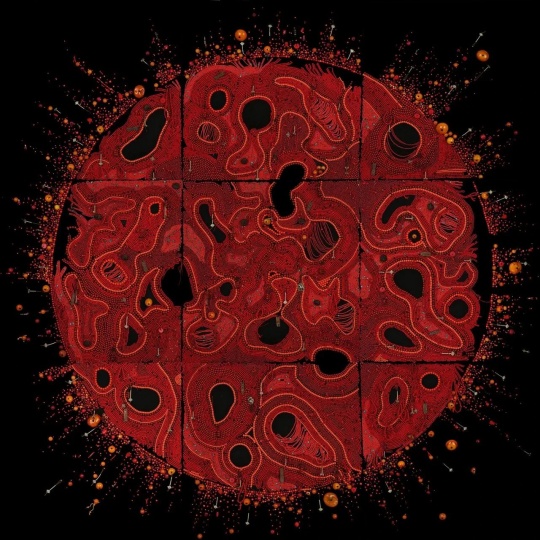

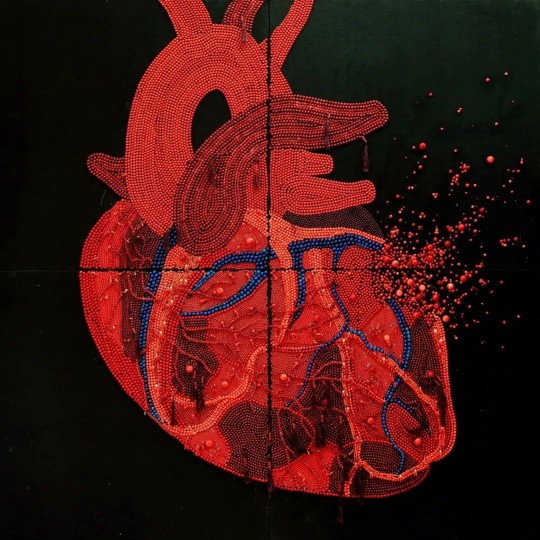

“西藏有太多濒临倒塌和残破的壁画,我对裂缝和失去的空间非常着迷。”嘎德半写实半想象地处理着那些负空间,30多年累积的手上功夫又能大显身手了!他在手工藏纸上加入藏香粉末,再用丙烯和矿物颜料去绘制。在印度阿旃陀石窟壁画,扎塘寺壁画、夏鲁寺壁画、吉祥多门塔壁画等喜马拉雅美术经典被画笔重新赋予光鲜之时,那些供人朝拜的神明却附着在了现代工业产物的聚苯乙烯泡沫板上,嘎德将文明的冲突存放进一块块残片上。

归隐,在阅尽风霜后

“不就是在临摹吗?”嘎德常被人质疑作品毫无创造性,这和他过往被不断灌输的“创新”理念也背道而驰。但追求艺术的终极目的到底是什么呢?“心灵的平静,难道不是最大的收获?”积极行动,不执着于结果。卸下名利,放弃追赶,过去解不开的困惑都迎刃而解。当代也好,传统也罢,无论新旧,嘎德不再有分别心。

今天嘎德修行式的归隐,是他历经轰轰烈烈的艺术实践后的主动选择。这位西藏当代艺术曾经的旗手,以阅尽风霜的平静回忆起往昔。

和多数生于70年代的西藏同胞一样,嘎德也拥有一个未经雕琢的无忧童年。但自他懂事起,就坚定地相信自己将来一定是个画画的。少年时开始接受正统的艺术教育,之后又走出传统美术圈层,离经叛道,投身当代。扛起过推动西藏当代艺术的大旗,创建了根敦群培艺术团体,成立了西藏第一个由本土艺术家自筹资金组建的艺术机构;2010年,和栗宪庭在北京宋庄策划了 “烈日西藏”,那是属于西藏当代艺术的高光时刻……他的成长轨迹几乎与西藏当代艺术的黄金期同步。“他以从容的姿态穿行于多重文化维度,在所谓‘本土’和‘全球’的媒介中,实现了西藏传统艺术的‘创造性转化’”。吉本岗艺术中心馆长盛立宇如此总结他认识的第一位西藏当代艺术家。

从被讲述到讲述

无论是艺术家,还是当代艺术,在这片高原圣地都难以剥离“西藏”身份。未曾踏入过这里的人,总会抱有很多想象,或来自书本,或者来自被人转译的图像。

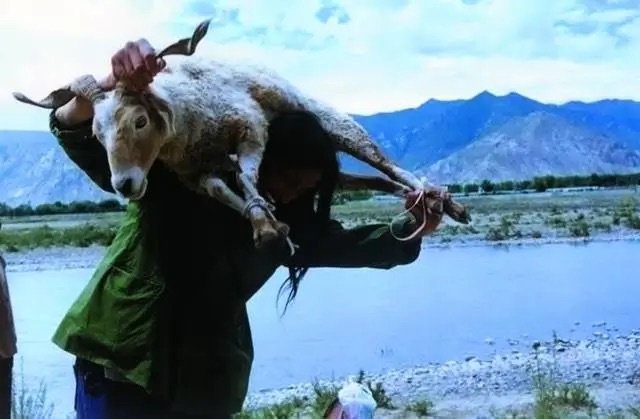

上世纪八九十年代,中国诞生了太多关于西藏的“名作”。陈丹青在1980年完成了《西藏组画》;1988年开始,陈逸飞连续八年到西藏游历,创作了一系列主题油画;艾轩90年代画的藏族人形象深入人心;李津也曾在八九十年代多次往返西藏,成为他创作历程中的重要节点;1996年8月,大同大张在拉萨实施了极具争议的行为《渡》……

西藏之外的艺术家们抢先一步,成为最早向外界讲述西藏的人。西藏源源不断地给艺术家们输送着能量,但它一直是别人眼中的西藏,它的神秘一度以他者化的形象存在于艺术世界,但这片土地滋养出来的艺术家究竟是什么模样?半藏半汉的嘎德是一个典型。身处厚重且难以撼动的人文景观中,嘎德曾顺应过,漠视过,迷惘过,较量过,挣扎过,也反叛过。

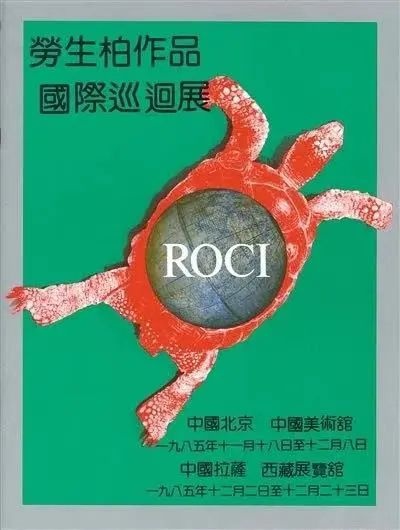

当1985年劳森伯格(Robert Rauschenberg,1925年10月22日-2008年5月12日)空降拉萨,在西藏革命展览馆举办“ROCI中国”时,14岁的嘎德刚刚接触素描。15岁破格进入西藏大学的“少年美术班”学习工笔重彩,成为年龄最小的大学生。赶上韩书力、于小冬、曹勇等内地优秀高材生来西藏支教,在技法、意识上全方位启蒙了嘎德。后来又进入唐卡宗师丹巴绕旦开的班里,习得了这门藏族民间手工艺。在“西藏热”最盛行的平行时空里,嘎德在大学里度过了六年难忘的时光。

宗教绘画如何进入世俗,以世俗的眼光又如何去看宗教绘画?这是恩师韩书力给予嘎德最大的启迪。“他为我们打开了一扇往里看的窗户,让在地的藏族孩子不光去了解外面的世界,更多的让我们看到了自己本民族的文化”。

终于回到自己的文化母体

2000年初,嘎德以驻留艺术家身份前往美国和英国,眼前所见的艺术彻底颠覆了他过往的经验,他被安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)、克里斯蒂安·波尔坦斯基(Christian Boltanski)等艺术家的作品深深刺激,恍然意识到自己跟时代的严重脱节。他开始离开传统,对抗传统,佛像在嘎德笔下逐渐有了世俗的面貌。米老鼠、绿巨人、蝙蝠侠等,都被置换成新的“众神”。戏谑的背后,是嘎德对信仰何为的反思。

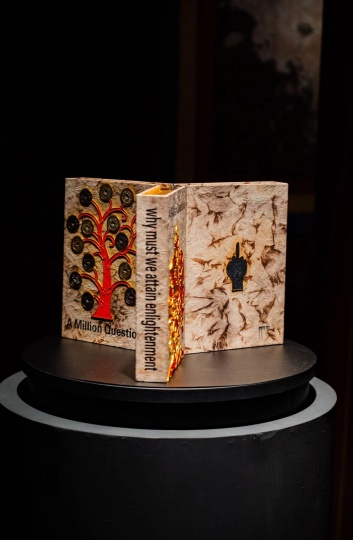

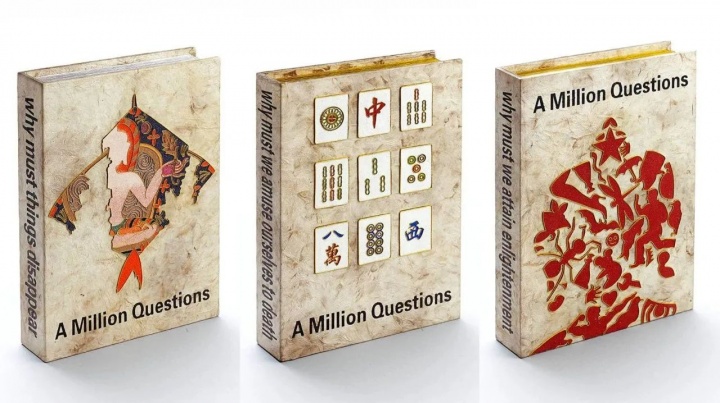

在天地人神所构成的生活之流中,嘎德再次重新打量自己的文化。“它有一套自己的母语体系,但这套体系还没有被激活”。佛像、经书、佛珠、唐卡等他再熟悉不过的日常之物开始在他的作品里出现,于是有了《新经书》《黑经书》《造神》《如露亦如电》《十万个为什么》等与自身文化深度对话的系列。

2006年,嘎德完成了被栗宪庭誉为“西藏当代艺术里程碑”式的观念作品《冰佛》——从拉萨河中取水,冻冰,再雕成释迦牟尼像,最后又浸入拉萨河水中。融化,消失。从无到有,再从有到无。二十年后在“梦瑜伽”现场,根据18世纪吉崩岗拉康持寿宗喀巴大师像制作的126个冰檫檫,在《冰佛》面前逐渐消融,完成了一次穿越时空的交锋。

“我终于回到了自己的文化母体”, 嘎德在开幕时有些激动地说到。直到2025年5月19日,这位“西藏本土最具代表性的当代艺术家”才在家乡拉萨举办了首次个展,似乎来得有些晚。

但或许在一开始,一切都已注定,注定了他在等待与吉本岗艺术中心能量场相遇的那一刻。

一切无常,轮回不止

Hi艺术(以下简写为Hi):很意外,这竟然是你第一次在拉萨举办个展,但也是吉本岗艺术中心开馆四年来的首位西藏艺术家的个展,面对这个现场你最想表达的是什么?

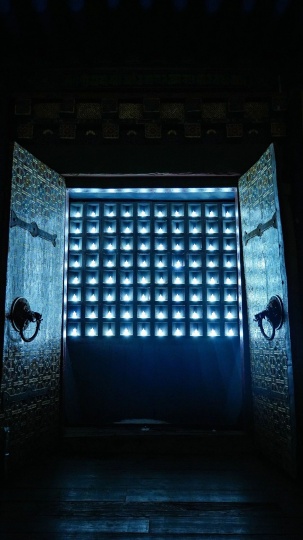

嘎德(以下简写为嘎):确实我自己都觉得意外,这么多年我居然都没有在西藏做过个展。也许就是机缘吧,一直没遇上合适的时机和想做展的艺术空间。我很早就想在寺院里做展,机缘巧合的是醍醐艺术中心将吉崩岗寺这座沉寂的古寺改造成了艺术空间。我觉得我的作品最佳的展现场域就是西藏的寺院。在这里就好像自然生长出来的一样,也让我再次明确自己的艺术根脉是来自哪里的。

吉崩岗寺是个位于拉萨古城区一座小而美的神殿,整体设计成一座立体坛城,中心神殿曾经供奉着一座由十万尊宗喀巴大师擦擦(泥模佛像)组成的佛塔。如今早已荡然无存。让我想起了我做过的冰佛,真的是一切无常,轮回不止。

Hi:你的作品里出现的“佛像”“经书”“佛珠”“唐卡”等,很容易让人联想到它们背后的象征意味。这些符号的使用是否也是在地艺术家创作普遍突出特点?

嘎:文化符号有好有坏,优势是你有很浓厚的特点。另一面是你会很容易借助这个壳惯性地去创作,这需要警惕。我是在西藏文化中浸染出来的人,宗教氛围那么浓厚,我不可能忽视。也许别人觉得很民族,但对我来说很日常。如果我完全摒除这些符号,反而是另一种不自然。所以我始终坚持我的观念,西藏应该有自己当代艺术的表达方式。

(摄影:罗颖)

诸相非相

Hi:你的表达也经历了不同阶段的变化。

嘎:我首先排斥画牧民、画满脸皱纹拿着转经筒的老阿妈等完全被他者化的形象。2000年后,我开始转向观念艺术表达,运用西藏传统文化的元素和当代艺术相结合来做一些作品,这也是对本土体系的激活状态。到现在,我回归到个人,不再去创造一些所谓的“新”,更希望在绘画中得到自己心灵上的平静,这是一种自我修复,甚至不能称之为“创作”。

Hi:那些临摹壁画的系列,为什么取名《非相》?有什么特别的含义?

嘎:“非相”在不同语境中有多重含义,比如《金刚经》的“诸相非相”,强调破除对表象的执着。而这套类似“假文物”的作品的介质,我用的是化工原料聚苯乙烯也就是泡沫板。颜料是丙稀颜粉也是化工原料。我用这些廉价化工材料复原古壁画是想制造一种假象。是我对诸相非相的理解,也是对自我现实生活的体悟吧。

Hi:当代艺术鼓励质疑和颠覆,但西藏本身却拥有深厚的信仰根基,这会不会成为艺术创作的羁绊?那么,你认为西藏需要当代艺术吗?

Hi:你怎么看向外界介绍这里的艺术家时,前面总是要加上“西藏”二字?这会不会成为另一种异域风情?

嘎:我之所以喜欢当代艺术就是因为它的多元化和去中心化。曾经西藏艺术一直作为一个边缘文化而无法介入世界艺术的主流叙事,而当代艺术提供了这样一个平台,不必再用异域风情来获取关注,可以平视的视角表达自身的文化价值。所以加上或不加上“西藏”这个前缀都无关紧要了。

不断被制造的“香格里拉”神话

Hi:西藏一直是别人眼中被描述、被凝视的对象。你怎么看这个现象?

嘎:我一直觉得叙述西藏的方式是有问题的,都是他者的角度。包括上世纪八九年代的“西藏热”画了一批关于西藏的油画,画的都是牧民、草原、雪山,不断地去制造“香格里拉”神话,都带有一种猎奇,一种浮光掠影,是文本中或者想象中塑造出来的西藏。

嘎:我那时才14岁,根本看不懂,当时就觉得一堆垃圾怎么也能成为艺术?劳森伯格对西藏而言就像一个外星物种,突然降落到了这里。当地人对当代艺术没有任何知识储备,连艺术界也是没有概念的。我觉得并没有对西藏艺术产生特别深远的影响。因为大家没有概念,甚至很多人会反感。他并不是逐步渗入到你的文化基因里。

很多人把劳森伯格来西藏的艺术行为过度夸大了影响力,好像是他启蒙了西藏的当代艺术,其实毫无关系,他并没有留下艺术遗产。这就像一个飞碟落到了布达拉宫广场,大家好奇围观了一下。但是不是飞碟落来过之后,这里的科技文明就跟外星文明一样了?肯定不会是这样的。

“得维持住

西藏当代艺术这块牌子”

Hi:除了艺术家身份,你也是西藏当代艺术的重要推手。2003年你参与创建的“根敦群培艺术团体”是一个什么样的组织?

嘎:2003年,我和朋友们在拉萨八廓街盘下一家四川饭馆,命名为“根敦群培当代艺术画廊”。根敦群培在西藏近现代史上是一位鲁迅式的文化先驱,他的理念超出了他所处的时代。艺术家们将他视为灯塔。

根敦群培当代艺术画廊完全靠艺术家众筹,从出售的作品价格中抽取10%的画廊运营费用。每个项目都要表决过半数才能通过,非常民主。2005年左右,美国的《纽约时报》记者来西藏做了整版报道,这个空间一炮而红。之后陆续有国外画廊来找艺术家合作,很多年轻人也开始加入。鼎盛时期达到30多位成员,成为仅次于西藏美协的最大的民间艺术组织。

Hi:持续了多久?

嘎:这个组织持续了十几年,后来因为市场的整体萎缩,逐渐解散。艺术家完全没有商业经营经验,也没有经营规则,所以生存是很难的,一旦碰到动荡,就会倒闭。

Hi:2016年,为什么你和诺次又创立了念者实验艺术空间?

嘎:诺次说总得做一个空间,得维持住西藏当代艺术这块牌子,不然整个西藏当代艺术都要散了。他正好有场地,我们就一起出资做了这个空间。主要是跟内地的一些空间做驻留项目,互动。但在维持了六年后,因为入不敷出,2022年关闭了空间。西藏当代艺术再次失去了阵地。

Hi:西藏当下的艺术现状是什么样的?

嘎:在西藏搞当代艺术是在夹缝中生存。现在的是西藏当代艺术的低谷期。市场没有良性地发展,艺术家也不能纯粹靠卖作品为生,所以会流失很多人。很多人都改行画唐卡,设计文创产品。

嘎:跟吉本岗的三位创始人认识十几年了,2014年,他们来西藏创立了“醍醐”,做了一系列有质量的西藏当代艺术展,吉本岗把他们十年的积累用上去了。像刚才说的,我感觉他们也在重新思考当代和传统的关系,在西藏,到底什么是“当代”?为什么需要“当代”?就像今天在这座神殿里,正因为有传统,当代才更有力量。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)