蔡磊 一厘米的来回

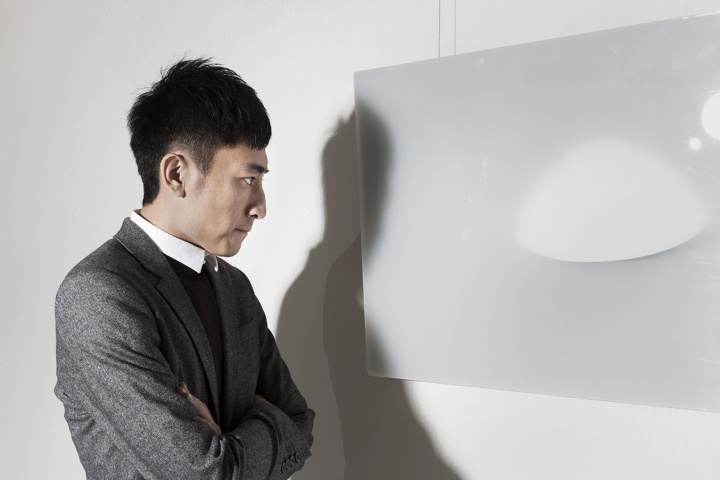

蔡磊和作品《涵》

这是个困难的采访任务,因为作品已经运去新加坡。无法看到原作,就不能从视觉上体会何为“降维”?蔡磊在林大的个展“降维法”,把方法作为观念本身,投射到人们对作品的理解中。视觉上的空白状态也是一个好理由,于是,带着已知的“降维法”,我走进了未知的艺术家蔡磊和他的创作。

从七龙珠到变形金刚

“我讨厌‘设计’这个词,里面是有阴谋的!”蔡磊在聊到他父亲的工作时,这样愤愤到。产生这个想法的时候,蔡磊在读小学。长春的寒冬,没有太多娱乐,蔡磊就捏了面制的小动物在炉子上烤,那是他做的最早的雕塑。

一个要当王的孩子,画画也要较真的。一张纸,一个人,眼睛鼻子嘴都在也不算精细,腿和胳膊齐全了才是完整,这是蔡磊的完美主义。后来,这个小朋友画的七龙珠开始卖钱了,身边的同学成了他最早的藏家。可七龙珠画的再好,用的也只是线。后来,他学了素描,考进鲁美。再后来,他懂得绘画是在处理“关系”,便进了央美。最后在雕塑系的学习,则让他重新审视了“空间”。

2009年,中央美术学院的本科毕业展上,出现了一架现实中的变形金刚,蔡磊是它的创作者之一。这件巨制,成了《变形金刚2》的宣传伙伴,游历了大半个中国。说起这个事情,蔡磊笑得灿烂——一个名符其实的大男孩。

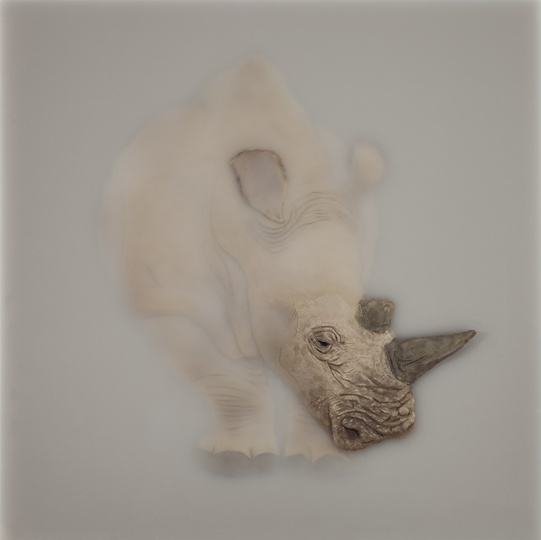

《它们》之二,综合媒材,70cm×70cm,2013

材料?材料!

实际上,在09年的毕业展中,蔡磊还有一组“老人”的雕塑作品,名字叫《我们》。在这组作品里,他第一次使用了“动物皮”。对“皮”的兴趣,源自一次医院的遭遇。一个老人的身体只剩下了皮和骨头,当蔡磊的目光与这样的身体接触时,质感就成了情绪唯一的出口。不同于绘画在视觉上的拟真,雕塑是“摸”出来的物件。既然传统的雕塑材料不能还原身体皮肤的质感,为什么不直接拿动物皮来做人皮呢?蔡磊这样想。

动物皮柔软,并且有自然的毛孔和纹理,但要把玻璃钢做的人体包裹得斗榫合缝,不是件易事儿。在“老人”之后,时间回流,蔡磊开始做白发的“年轻人”,这个系列叫《漂白》。男人和女人,身体纯净,保持沉睡。2011年,“皮”依然在使用,但同样的话说多了,总会厌倦,是材料的局限,也是观念的。于是,水晶胶,一种粘合剂,进入了蔡磊的视野。皮依然是皮,但水晶胶却不是水晶或胶了。

《涵》之一, 综合媒材,94cm×57cm,2013年

一厘米的来回

2011年,有白发的年轻人(作品《漂白》)身体开始变薄。它要求观看从四周移动,变为定点凝视。雕塑所占的空间,从展台(三维)移到了墙面(二维),变成浮雕的语言。但缺陷是,只有正面的阅读是准确的,侧面观看就变了形。雕塑有空间,同时也切割空间,雕塑之外的负空间与雕塑共存。于是,水晶胶成了密封剂,它把具体的形和形之外的空间同时固定了,在这个有边界的雕塑空间里,手的触摸消失了,眼睛成了唯一的工具。

水晶胶与浮雕的结合,把“侧面无法观看”的问题解决了。“皮”依旧附着合适的题材,比如犀牛。这是他的转型期,浅浮雕在水晶胶的介入下,犀牛“出来了”,它也在“里面”。

逐渐地,作品只剩下了浮雕和一厘米厚度的胶。蔡磊说,他是个神秘主义者,他相信一粒沙的生命,也想看看宇宙的边界。空间,可以大到何处?这是视觉和想象的共谋。胶封住了一个形象,也制造了另一个。一般来说,木板需要刻画三四天,并符合浮雕的效果。然后通过精确的计算,把十米的空间压缩到一厘米(这只是个举例,或许还有5米或20米)。注胶,上色,一层一层,让里面的线虚下去,再虚下去。于是,眼睛停在了10米之处,或10.1米。

据蔡磊说,这次在新加坡林大的个展“降维法”的现场,作品被悬挂在一个视觉上被拉远的空间里,我想象对它的观看,在一厘米的来回中,“毛坯房”是不是又往里深了一寸?

《一厘米》(二),综合媒材, 100cm×60cm,2013

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)