从疯狂到冷静,绘画川军能否重新出发?

“历史当然是写出来的,不写就不会有历史”,在四川美术学院美术馆“川美:新绘画的一代”展览开幕当天,策展人吕澎在朋友圈发了这样一句话。

艺术史家天然具有诠释历史的任务和权利,作为 “绘画川军”的重要推手,吕澎这一次想要书写的,是一段被忽视的历史——90年代中后期至2010年涌现出的一批川美艺术家,即“新绘画”的一代。他们错过了80年代让“川军”名声大噪的伤痕美术和乡土绘画,也不像77、78级的学长或老师——何多苓、张晓刚、周春芽、罗中立等重量级艺术家那般群星闪耀;他们的作品既有别于上一代的宏大叙事,也前所未有地经历了中国当代艺术市场从无到有,从疯狂到冷静的全过程。从疯狂到冷静,绘画川军能否重新出发?

从黄桷坪的地下美协到新绘画的一代

四川美术学院78级校友、艺术家周春芽曾说:不管你认不认可,别人都会把你划成四川的艺术家。很奇怪,也没有人说王广义是黑龙江艺术家,或者曾梵志是湖北艺术家,但是四川艺术家始终没法逃过“川军”这个说法。

因为共同的教育背景和自成一派的独特面貌,从上世纪80年代开始,“川军”就成为中国当代艺术界一张响亮的名片。80年代首先在川美涌现的以罗中立、高小华、程丛林等艺术家为代表的“伤痕美术”和“乡土绘画”,一度令绘画川军在中国艺术界“呼风唤雨”。但后来“85新潮美术”的兴起、政治波普、玩世现实主义等轰轰烈烈的艺术风潮盛行,“川军”则显得有些低沉,似乎缺乏引领风潮的旗手性人物。

1986年,张晓刚应叶永青之邀回川美美教系任教,这成为决定川军未来走向的一件大事。张晓刚凭借个人魅力和坚持不懈迅速集结了一批实力派年轻画家,并组建了黄桷坪“地下美协”,“张晓刚去德国看卡塞尔文献展,拿他仅有的钱拍了大量的反转片,买了大量的画册带回来,跟我们一起研究国际艺术的新方向。晚上一边放幻灯片一边做讲座,加上他在德国的所见所闻,后来形成了黄桷坪‘地下美协’”,艺术家陈文波后来这样回忆那段青葱岁月。

这批“60后”艺术家后来成为了川军未来发展的中坚力量,也是如今我们所说的川美“新绘画”的代表性人物,他们包括:郭伟、郭晋、钟飙、忻海洲、何森、赵能智、陈文波、 俸正杰等等。

何为新绘画的一代?策展人吕澎认为:中国“新绘画”的一代不是一个流派,没有共同的纲领或风格,而是在一个特定的历史阶段涌现出的艺术家,即从90年代后期,也就是政治波普和玩世现实主义之后出现,直至本世纪的第一个十年为止,期间活跃的艺术家。

在不同艺术史学家和批评家中,“新绘画”或许有着不同的内涵。所谓“新绘画”的一代,“新”在哪?吕澎并未直接回答。他在2012年的文章《“新绘画”的历史与语言流变》中的一句话或许可以作为这个问题的解答:“新”成为一个叙事策略,所有的“新”构成了一个界定,批评家们一定要为刚刚出现的绘画现象寻找合法性的依据。

“这个展览实际上是一个回顾性的展览,强调历史性,我们无意于表扬英雄,无非是希望提醒大家90年代后期到2010年间有这样一个艺术现象而已”,吕澎说。

对于“新绘画”的一代在当今的影响力,四川美院美术馆馆长何桂彦认为:“2003年以来,中国当代绘画的线性发展逻辑开始逐渐失效,既不会出现1980年代的群体运动与艺术现象,也不会像1990年代那样涌现出潮流化的风格。相反,在高度的市场化、超级画廊、博览会等新的艺术机制与系统下,当代绘画呈现出的同样是不断分化,以及许多不确定性的状态。其中,一个重要的特点是越来越碎片化、个人化、观念化。从这个意义上讲,作为一个群体、作为一个发端于一所美院所形成的青年艺术现象,川美‘新绘画’的影响力也自然走向式微。但是,作为个体的艺术实践却会更有意义,弥足珍贵。”

集体主义潮流的不复存在

生于60、70年代,“新绘画”的一代在中青年时经历了前所未有的社会开放、信息爆炸和物质丰富,而这些来自外部社会的变化直接影响了艺术家们的视角、心态和创作,或者说为他们的作品赋予了时代特色。

他们告别了宏大叙事和文化批判,开始对个体产生了更多的关注,“80年代‘宏大叙事’的现代主义诉求和90年代的符号化的政治神话远去,集体主义潮流不复存在,发生了从集体主义经验到个人经验的转换。”(张小涛)

由于认定“谁也把握不住这个时代的整体,我们只是成为无数碎片中的一环”,所以这一代的艺术家更加关注自身以及身边的人与事。

确实如艺术家忻海洲所说的,60年代出生的一代人的青春与他之前的一代人青春经历的不同,在于他不再属于一个集体主义时代。在一个集体主义时代,个人的选择、判断是交给组织决定的,但新物欲社会使每个人真正成为个人,在经历社会不断开放中有了自我选择、判断的行动可能。“他们成为全球青年,参与分享全球普遍资讯和物质源并接受由此反射的高压。”

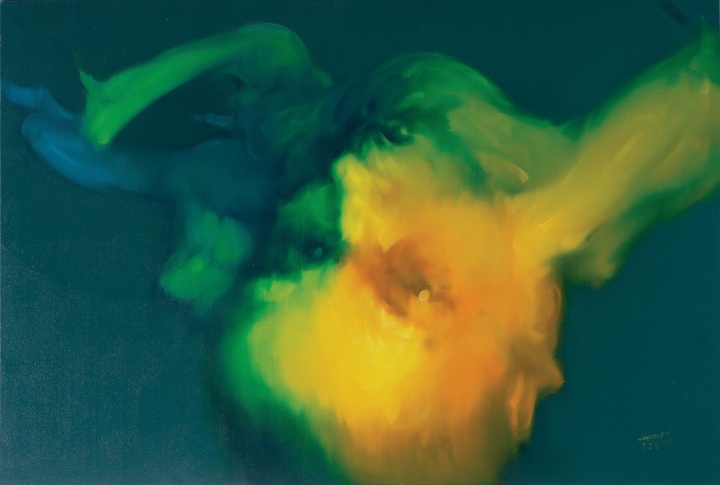

忻海洲的作品从未离开现实生活情境中人的存在,无论是一张脸、身体还是个体与人群,他们现实中所表露出纠结与困境,甚至自己对于自己的不适,都对应着中国社会城市化进程阶段性的问题。

一种来历不明的“受伤”

或许是时代的迅速变化让人猝不及防,这一批“60后、70后”的“新绘画”艺术家的作品都在不同程度上表现出焦灼、惊恐、无所适从。曾提出“青春残酷”概念的批评家朱其用“受伤”来形容这一代人的集体精神症候:

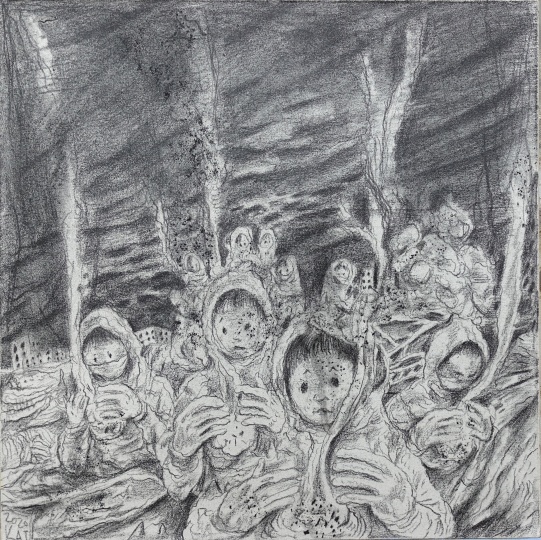

自20世纪90年代后期,产生了一种青春绘画式的基本主题:受伤。“受伤”带有 1970年前后出生的一代人在90年代经历的一种共同的精神分析特征,即一种来历不明的受伤。

无论是赵能智的作品《表情》中充满边框的肿胀的人脸所表现出的茫然、迷离、病态、分裂 、抑郁甚至恐惧;还是何森作品中百无聊赖、内心空虚的都市女孩,抑或是忻海洲绘画中的大眼睛少年所流露出的青春伤感,无不表现出这些艺术家们内心的敏感,而这种 “受伤感”恰恰与他们特殊的成长背景有关。

赵能智曾在《回望:八十年代道听途说的成长》一文中动情地写道:我一直在想,我们1970年前后(1968—1975)出生的这一代人,是在怎么样的文化现实中度过了我们的少年时期和青年时期,是在怎样的树荫的窄缝中凭借本能野蛮长大、自生自灭。50后是我们的师长,在60后中我们是小弟,70后、80后生猛得如狼似虎!

我们经历了文革后期和改革开放,在朝气蓬勃的理想主义狂热的80年代完成学业。我们没有系统地读过书,只是在理想主义的树荫下,在道听途说中野蛮成长,我们敏感、自私、个人、幽闭,少不更事,过早地被抛入一个混乱的走马灯似的社会,我们的内心也是混乱的,对精神、对金钱、对功利,甚至对爱情和家庭,我们知道什么样的生活是不想要的,而想要过的生活总是一头雾水……传统文化早己断裂,对西方文化又一知半解。面对中国社会的转型,勉强适应,苟延残喘地活着,“还没好好经历,就己经衰老”。

图像匮乏的时代结束了

90年代,由于互联网的兴起,图像大量涌入。艺术家开始有意无意地使用现成图像以及照片资源,并在自己的作品中流露出挪用、改造或者添加的痕迹。(吕澎)

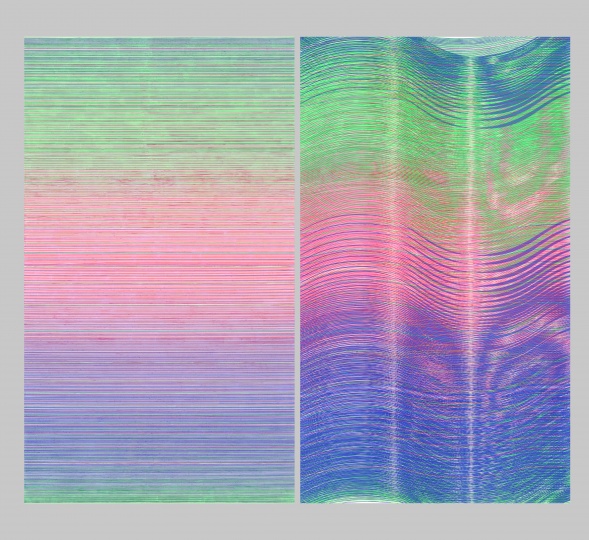

就像批评家尹丹所说的,“图像化——这是最直观的感受和体会,图像匮乏的时代结束了”。比起老一辈艺术家的写生、采风,“新绘画”的一代艺术家的素材来源更多的是照片、影像、网络、卡通、游戏、广告等等。无论是李继开、陈可、熊莉钧等后来被称为“卡通一代”的艺术家们在作品中使用的动漫元素、还是钟飙、俸正杰等艺术家对于商业广告图像的使用,都体现出“新绘画”的一代对于图像叙事的倚重。

其实早在“85新潮”时期,王广义等艺术家就已经开始借用公共领域的图像,但与之相比,川美“新绘画”的一代艺术家似乎更关注消费文化与身在其中的人们的生活与精神状态。“那些崩溃的传统文脉已经成为了旧梦一样的往事,璀璨的消费品在勾引我们物欲的神经”(张小涛)。符号化的色彩和人脸成为一个时代的坐标,也成为挥之不去甚至是难以摆脱的个人印记。

市场将话语权进行了分割

谈到新绘画的一代,就不得不谈他们与中国当代艺术市场之间的紧密关联。从90年代当代艺术市场的空白、千禧年初的兴起、2007年左右的疯狂、2008年金融之后断崖式的跌落,再到近年来的逐渐冷静。很多出道于90年代的新绘画艺术家经历了艺术市场从无到有,从最高峰到最低谷的完整曲线。

策展人吕澎说:90年代以来艺术领域最为重要的变化是市场经济带来的对艺术生态和功能的影响。稍微有观察力的人都能够意识到,市场将话语权进行了分割,将展览的权力进行了分割,进而将名誉的授予权进行了分割。

2008年无疑是市场话语权到达顶峰的一年,俸正杰、郭伟、郭晋、何森、张小涛、吴建军等艺术家的个人最高成交纪录均是在这一年创下的。

赵能智对于那时的疯狂市场仍记忆犹新:“2006、2007年市场最火爆的时候,真有人提着一袋钱到工作室门口敲门说要买画,跟神经病似的,被守门的阿姨拦在门外了。还有一次一个人进门不到一分钟就说“我要订二十张”!(当然没给他)。前几天收拾柜子还翻出了当时一对夫妇让我签的每年必须卖几张画给他们的合同(当然也没落实,后来人都消失了)……这些都是真事!但这一切当时就有一种不真实的感觉,现在想来也挺荒诞的。

记得当时我的一个台湾朋友就告诫我,你们一定要做好市场回落的心里准备!因为台湾比大陆更早经历艺术市场的爆发。他说台湾画家当时是卖未画的作品画框的编号排队,然后这个排队的编号就可以转手赚钱!和当年房地产卖楼花一样。我觉得没有市场和疯狂的市场都是不正常的状态,现在反而正常了,挺好的,虚火褪去,反而真实了。”

心态没有任何变化是不可能的

这一代的不少艺术家都经历过那个最魔幻的年代,也毫无疑问地成为了市场红利的受益者,但或许市场也是一把双刃剑,“‘新绘画’仅仅得到了市场的认可,这导致人们对新绘画在合法性上的顾虑”。(吕澎)

艺术家钟飙也提到:中国艺术市场迎来了前所未有的爆发和断崖式回落,它最大的遗产是让大众知道艺术很值钱,各大媒体纷纷开设了艺术专栏,大大增加了艺术在社会生活中的存在,有利于文明的进步。这次的参展艺术家也都亲历了这场洗礼,此番艺术与市场的深度融合,也成为外界部分看低其学术成就的噱头。

在提到市场起落对于心态的影响时,曾风靡一时的艳俗艺术的代表俸正杰说:“当你身处市场起落的漩涡之中,说心态没有任何变化是不可能的,甚至会有莫名的担忧和责任感压在心里。这不是针对自己,而是面对多年来支持自己的合作者和收藏家产生的感觉。但是艺术家真正重要的还是自己的创作探索,这才是核心的事情,也是做艺术的初衷所在,回到这个原点对艺术家本人保持严肃的创作状态很重要。”

忻海洲则认为:“绘画不止是我的职业,更是我的爱好、我的日常、我观察和呈现世界的方式、我精神的平衡、我的信仰……简单的用感受来说绘画对于我是皮肤里面的东西;有没有展览或者固定合作画廊,亦或是市场的火爆与回落,我相信应该对我是有影响的,我会去感受和观察这些变化,也观察变化中的我,但它们是在皮肤之外。众所周知市场有自身的规律,就像花开花落一样,我力图用这种平静的状态去理解它。但从我开始创作的80年代末到90年代国内也没什么画廊,中国当代艺术市场最火爆的年代以及近几年的回落像神奇的大戏,让我惊叹之余更相信真诚的面对自己生命和生活、生存处境才可能出好作品,艺术创作不能跟市场需求走,应该各司其职。”

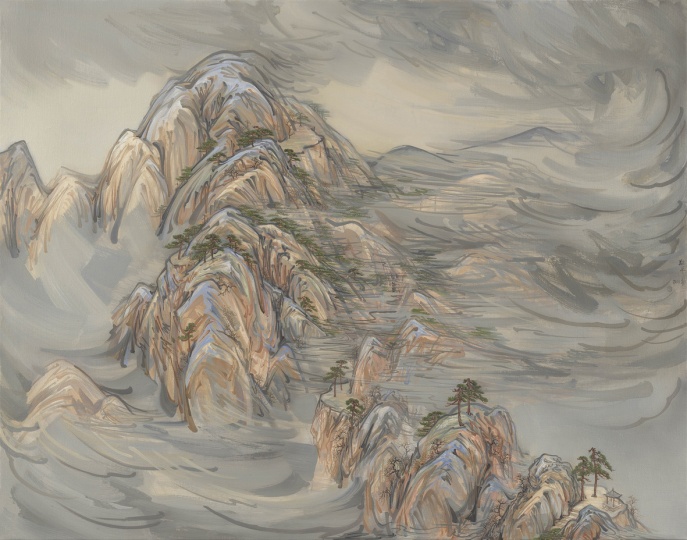

从2005年前后就开始往传统题材转向的何森则认为市场的热与冷都挺好的:“市场的火爆让艺术家的物质生活有了整体改善,市场回落则让大家安静下来,可以像早年那样更多关注艺术本身,中国本来就没有真正意义的艺术市场。我是慢性子,火爆时不会抓紧赚钱、回落也不心灰意冷,心态没啥变化。”

也许是因为身处其中,艺术家对于市场的泡沫似乎更为敏感,早在2006年,也就是中国当代艺术市场的温度正一步步接近沸点的时候,艺术家张小涛就曾发出这样的疑问:“推动今天艺术的发展到底是泡沫市场,还是艺术内部的动力呢?艺术在今天如果还有意义的话,或许是我们对这个崩溃和迷狂时代的质疑和追问……但是有谁还在追问历史、现场、个人的心灵呢?艺术依然还有穿透时空的神奇力量吗?究竟当代艺术发生了什么?”15年后的今天,这样的质问仍显得振聋发聩。

历经潮流,各自归位

“来源有所属,方向无国界。历经潮流,各自归位”,这是艺术家钟飙对于“川军”艺术家的形容。如今再看这些于90年代、00年代出道的“新绘画”的一代,确实都有着不同的方向和归属。

有一些去了北京,有一些则留在重庆、成都,或者过着北京——成都的双城生活;有些是职业艺术家,有一些则成为了美院的教师(钟飙、熊莉钧、张小涛等),或者非盈利空间的创始人(杨述),但都还在画画;有些已经大刀阔斧地转变风格,有些人仍怀有割舍不掉的黄桷坪情结。

“川军”不是一个学术化的词汇,也被一些人诟病“江湖气息重”,甚至有艺术家提到自己被称为“川军”时会产生些许反感,虽然不会刻意否认,但也绝不以“川军”自居。

的确,在艺术形式多样化、全球化、地域色彩日渐模糊的当下,“川军”这个词还有多大的意义?当年的集体辉煌和同频共振如今还存在吗?钟飙说:“回想当年的同频共振,更多是基于类似的生活环境、有限的信息来源和相通的认知系统。而现在一切都已经改变,同样是这拨人,面对的已是丰富的生活环境、无限的信息来源和迥异的认知系统,昔日的‘川军’除了有相同的起源,早已流向了各自的航道,建立起自身的系统”。

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)