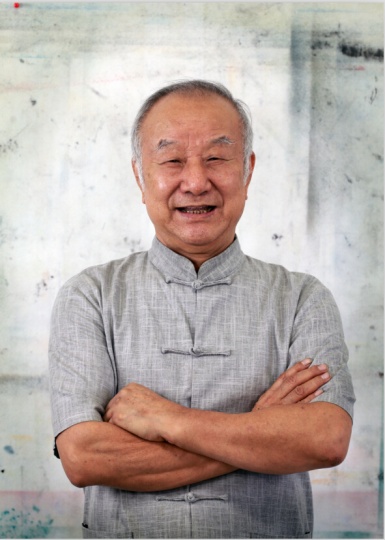

刘国松 倔强的水墨斗士

刘国松肖像

余光中在《寻李白》中有一句诗:“酒放豪肠,七分酿成了月光。余下的三分啸成剑气,口一吐就半个盛唐。”我想这句话在刘国松身上同样适用,年逾耄耋,活力、真诚一点不减当年。站在“现代水墨之父”的高度,却依然保持着“现代水墨斗士”的使命感和热忱。笔墨一挥,便是一路的荡气回肠。

一次两度失神的采访

—————————

“你好,我是刘国松。”

这是我在电话中表明采访来意后,刘国松突然的、庄重的开场白。

那一秒,我顿了一下,因为我没想到他会这么正式地介绍自己,甚至他语气里透露出的谦恭反而有点让我不知所措。“我的耳朵不太好用,所以请你多多包涵。”

今年84岁的刘国松在所有人眼中都是“名利双收”,艺术造诣和市场认可都已经集于一身,本该颐享天年,他却至今五十年如一日保持着每日创作,如果没有特殊情况,夜晚12点到次日清晨7点就是他的绘画时间。“从我的孩子们上幼稚园起就是这样,每天他们吃完早饭去上课,我则是吃完‘宵夜’去睡觉。”

一个小时的电话采访,电话另一边声音嘹亮,对我提出的每一个问题都热情高涨,不带一丝疲倦,我眼前仿佛浮现出一位精神矍铄的老人和他充满睿智的目光。洪钟般的声音,讲述了上世纪许多遥不可及的故事:他的经历、他的观念,更多的是,他对自己付出大半辈子心血的现代水墨的使命感。

末了,他说:“谢谢你,希望今天的采访能让你满意。”

我竟然噎住,如同刚接通电话听他自我介绍时,心脏仿佛停顿一拍。

—————————

“你好,我是刘国松。”

这是我在电话中表明采访来意后,刘国松突然的、庄重的开场白。

那一秒,我顿了一下,因为我没想到他会这么正式地介绍自己,甚至他语气里透露出的谦恭反而有点让我不知所措。“我的耳朵不太好用,所以请你多多包涵。”

今年84岁的刘国松在所有人眼中都是“名利双收”,艺术造诣和市场认可都已经集于一身,本该颐享天年,他却至今五十年如一日保持着每日创作,如果没有特殊情况,夜晚12点到次日清晨7点就是他的绘画时间。“从我的孩子们上幼稚园起就是这样,每天他们吃完早饭去上课,我则是吃完‘宵夜’去睡觉。”

一个小时的电话采访,电话另一边声音嘹亮,对我提出的每一个问题都热情高涨,不带一丝疲倦,我眼前仿佛浮现出一位精神矍铄的老人和他充满睿智的目光。洪钟般的声音,讲述了上世纪许多遥不可及的故事:他的经历、他的观念,更多的是,他对自己付出大半辈子心血的现代水墨的使命感。

末了,他说:“谢谢你,希望今天的采访能让你满意。”

我竟然噎住,如同刚接通电话听他自我介绍时,心脏仿佛停顿一拍。

《喜马拉雅山的一天》 46×556cm 水墨纸本 2014

倔强的先生

—————

刘国松是个可爱的老头,也是个倔强的老先生。这种倔强来源于儿时的经历,幼时父亲在保卫武汉的战争中牺牲,在军营留守处成长的刘国松没少挨大孩子欺负。但每一次他都是不惧比自己强悍几倍的“对手”,哪怕被摔倒在地也要爬起来再反抗,至今他头上还留有儿时造成的三个疤。

自幼养成的倔强不服输的精神既成就了“现代水墨之父”,也带来了坎坷。刘国松14岁开始学传统国画,后受西洋现代艺术的吸引,在台湾创立“五月画会”,掀起了现代艺术运动。1960年,时年28岁的刘国松,又深感一味追随模仿西洋现代艺术流行模式的不当,重拾东方画系的水墨,从事其革新,倡导中国画的现代化。

但这条路走得并不顺。最严重的一次,刘国松在研究水墨画进程中提出的“革中锋的命、革笔的命”,却在台湾的“白色恐怖”时期被别有用心的人扣上了“异党”的帽子。“传统势力理论上辩不过我,就在政治上迫害我。幸好当时台湾艺专的校长去找了蒋经国,我的命才保住了。从此之后,现代水墨的实验道路才算是平坦了。”刘国松说。

《沉默的雪山》 94.4×188.5cm 水墨纸本 2015

先求异,再求好

———————

70年代初,刘国松前往香港中文大学当老师。当时香港是个商业社会,所有的父母都不赞成儿女学艺术,因此学校招进来的学生底子都很差。刘国松在香港开设的课程是现代水墨画,他提出观念“画室就是实验室”,并要求所有学生“先求异,再求好”——所有学生一律不许模仿,要画的跟别人不一样,再把它画好。

刘国松见证了台湾、香港、大陆两岸三地的水墨运动。他在大陆提出了“实验水墨”,不但要在技法上试验,也要在材料上革新。他发明了“国松纸”,革新了传统中国画点、线都是墨色的传统,将白线加入了绘画实践。“中国传统画都受到老庄思想的影响,走向写意而不写实,因此画面上有大量的空白;而老庄思想的中心是‘阴阳二元论’,我在画里面加入了白色的点和线之后,刚好就把道家的‘阴阳二元论’在画面上表现出来了。是因为先有了这种新思想,我才发明了‘抽筋剥皮皴’。”刘国松爽朗地大笑。

刘国松认为文人画好比造金字塔,而现代水墨画好比建摩天大楼:金字塔要地基够宽才能建得好;而摩天大楼看中的不是地基的宽不宽,而是深不深——每一个摩天大楼都比金字塔高,因为它的根基在地下。“金字塔”是通才教育,而“摩天大楼”是专业教育,讲究专、深、精。

《风扫过》 58.5×87.5cm 水墨纸本 1963

Hi艺术=Hi 刘国松=刘

不能失东方绘画精神

—————————

Hi:据悉你本人不赞成“水墨艺术”这一说法,而坚持“水墨画”的说法。

刘:我不反对“水墨艺术”,也不反对“水墨画”,而是反对把水墨当成一种材料。我认为水墨不光是材料,它代表东方绘画的传统精神。有些人按照西洋的观念,把“水墨”解读为单纯的一种材料,这在我看来是不恰当的。

Hi:所以你一直提倡的是“现代水墨”而不是“当代水墨”?

刘:不管用什么名称都没关系,但是一定要保持住我们东方水墨的这种民族精神。不能把它当成是材料,否则就失去了东方画系的意义。

Hi:继承很重要,革新也很重要,正如你当年高呼“模仿新的,不能代替模仿旧的,抄袭西洋的,不能代替抄袭中国的”。

刘:对,当时在台湾画画大致上分三派:一派是全学西画,完全跟着西方跑;一派是画日本画;第三派是完全画传统文人画,所以整个艺术界非常保守,每年的展出都一样,整个台湾的画坛像一潭死水。而受20世纪西方艺术发展的影响,我认为我们不应该保守,应该创新。所以我提出“中国画的现代化”,到处演讲,到处展览,到处发表文章,不但鼓动年轻的画家来为中国绘画的发展创新做贡献,也希望传统画家能够创新,不要什么东西都以文人的笔墨来衡量,哪有这种道理呢?西方20世纪一个派别出来就有一个派别的思想理论;另外一个派别创立,就又有另外新的创作理论思想。而我们中国画从元朝之后,几乎完全没有变革,完全是一代模仿一代。

《黄土地的春天》 70×100.2cm 水墨纸本 2015

以水墨精神的传承为己任

———————————

Hi:去年你在香港参加了第一届水墨艺博,还特地创作了11幅新作。你怎么看待当下水墨画的状况呢?

刘:我非常开心,也很感动。全世界有上千的艺术博览会,都是油画,里面偶尔有点水墨画也都是凤毛麟角;而现在大英博物馆、德国博物馆、纽约大都会美术馆都有举办水墨的展览。但不同的展览都有不同的目的,有的是因为中国画的影响,还有的是文化渗透和挪用。但我们作为一个中国画家,心里要明白,不能跟着西方的思想来想,随着西方的拍子来跳。

Hi:即将在上海中华艺术宫举办的大型回顾展,都是早期的作品吗?

刘:也有新作品,但还是以呈现我整个创作过程变化的老作品为主;我在台湾举办的小型展览一般都是新作展。但我在大陆的展览都是在美术馆、博物馆,没在大陆的画廊做过个展,主要是推广中国画革新的思想,建立一个既中国又现代的新传统。

Hi:近几年你在大陆的大型展览很多,这点是怎么考虑的?

刘:我希望更多的画家看到、知道:画画应该多做试验,不该跟着别人跑,我们应该创造属于自己的技法;而且我也提倡中西合璧,因为我们这个时代,是中西文化交流非常频繁的时代,不可否认受到西方潮流很大影响,想要把时代的精神加上中国传统文化精神,落实在画上面,必然是中西合璧的。

《两抹翠绿明镜池-九寨沟系列8》 69×136.5cm 水墨纸本 2001

老骥伏枥,志在千里

—————————

Hi:近几年来,你在画画中最关注的元素是什么呢?

刘:对我来说,我早已把艺术当成我第一生命,我要发展中国画的创新,建立新的传统,这已经是我的信仰了。人一旦把想法变成信仰,力量就非常强了,在任何打击下都不会低头。我也希望把我们中华自己的大好河山,借我这种新的表现技法呈现给观众。

Hi:对从事水墨画的后辈,有什么经验或建议吗?

刘:我的建议是,我们中华文化有五六千年的历史,中国艺术跟西洋艺术的发展其实都是一样的:比如在绘画的层次上,都是从写实到写意、到抽象概念的自由表现。但从整个发展来讲,中国比西方走得快。我们写实的阶段花的时间很短就变成写意了,唐朝的泼墨画就是代表——但都失传了。真正流传下来的两张,一是公元10世纪石恪的《二祖调心图》,和13世纪梁楷的《泼墨仙人》,就是中国绘画发展的证据。他们两位都是用唐朝的抽象笔法画人物。就拿梁楷来讲,《泼墨仙人》在13世纪初画出来的,而意大利的文艺复兴还没有开始!直到20世纪初,德国的表现派出现,在绘画思想、绘画技法、绘画形式上才能跟梁楷相提并论,所以你看我们中国画在20世纪之前比西洋画超前高达700年之久!我们中国有这么伟大的传统,为什么不好好把东方画系的水墨画发扬广大?一窝蜂地跟着西方跑,就完全失去作为一个中国画家生存的意义了。

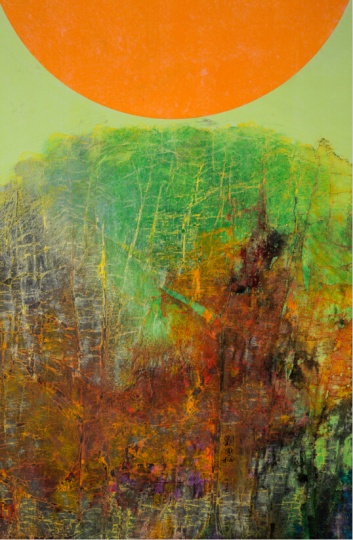

《日上绿树头》 59.5x57.5cm水墨纸本 2006

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)