马可鲁 不安之旅

马可鲁坐在工作室门口的台阶上,散开了头发,摄影师赶在最后一抹夕阳消失前,记录了这一瞬间。他看起来并不像六十耳顺的年纪。只有眉头一蹙,眼角显露出如刻的皱纹时,才让人不得不想起他曾经历过的复杂而又不安人生。

温和其表尖锐其里

马可鲁说他现在最感兴趣的事是画画儿、写写字、听听音乐、看书或发呆。但这并不是人到暮年坐享安逸,而是如浴火重生后,凌厉才气的从容流淌。就像一块久经风霜的岩石,温和其表尖锐其里,早已坚不可摧。

马可鲁的工作室里没有任何多余的修饰,桌子上摊开序列工整的书法,那是他每天的必修课。完成与未完成的作品或排列在画架或倚靠墙面。一间不大的会客室里,两把吉它伫立墙角。简单的陈设默默展示着主人富有质感的生活。只有乐谱架上的那本用透明胶粘着书脊的残破的Beatles乐谱,以及书桌上摆放着的第一代苹果电脑imac,才彻底暴露了主人的年代感——它们追随主人从纽约回到北京,跨越了漫长的几十年。

时间如流水,一切都变得稍纵即逝。但是马可鲁对时间却有着十分明晰的记忆。

从上世纪70年代“无名画会”时期,甚或更早,马可鲁就从杰克·凯鲁亚克的《在路上》、J·D·塞林格的《麦田守望者》、艾伦·金斯伯格的嚎叫诗歌、披头士流行音乐中散发出的破坏性力量中触摸到了不安的精神世界。这些画作之外的文本影响了马可鲁的一生,这连他自己都未预料到。至今在他身上,仍隐约闪烁着当年老愤青的影子。

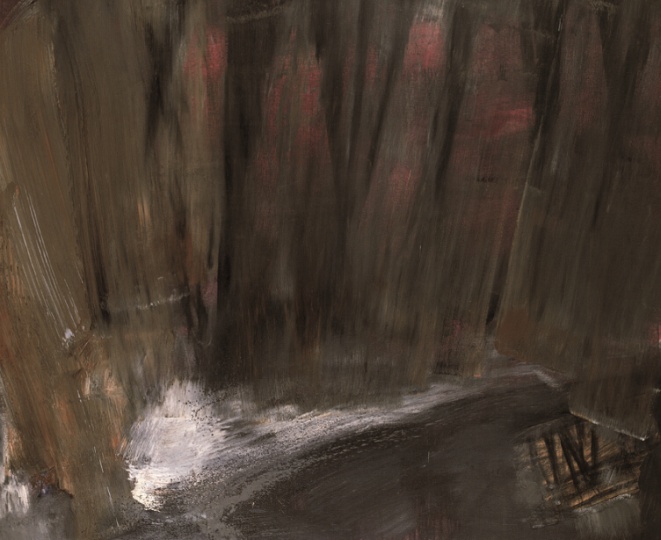

《冰场》 19×26cm 纸面油画 1972

《阴云下的玉渊潭》 19x27cm 纸上油画 1973

1975年无名画会成员在北戴河

1979年还是机械维修工的马可鲁

风景是什么,并不重要

有人说马可鲁是“自学成才”、“无师自通”,其实不然,所谓“学无常师”,他的朋友、玩伴都他的老师。而自然,则是他无法绕开的一位启蒙导师。如果说塞尚画一个苹果,可以获得整个世界;贾柯梅蒂从窄瘦人形的塑造中,体验的是外部空间;莫兰迪描绘的彩色瓶瓶罐罐,却竟是艺术的本质一样。马可鲁当初笔下的人文自然景观,也是他一切,情感的、哲学的。所以对于马可鲁而言,风景是什么,并不重要。

“无名画会”是马可鲁标志性的起点,但他的绘画事业真正起步于60年代末,他曾一度痴迷于苏派的绘画。直至1971年,第一次见到彩色的印象派画册,突如其来的震撼,使他毅然决定与苏派告别。但他并没有一味地沉浸在外光法带来的视觉快感上,当他重新投入自然的怀抱时,反而越来越脱离对自然的模仿,用笔用色恰暗合了中国传统绘画的写意。

有人说马可鲁是“自学成才”、“无师自通”,其实不然,所谓“学无常师”,他的朋友、玩伴都他的老师。而自然,则是他无法绕开的一位启蒙导师。如果说塞尚画一个苹果,可以获得整个世界;贾柯梅蒂从窄瘦人形的塑造中,体验的是外部空间;莫兰迪描绘的彩色瓶瓶罐罐,却竟是艺术的本质一样。马可鲁当初笔下的人文自然景观,也是他一切,情感的、哲学的。所以对于马可鲁而言,风景是什么,并不重要。

“无名画会”是马可鲁标志性的起点,但他的绘画事业真正起步于60年代末,他曾一度痴迷于苏派的绘画。直至1971年,第一次见到彩色的印象派画册,突如其来的震撼,使他毅然决定与苏派告别。但他并没有一味地沉浸在外光法带来的视觉快感上,当他重新投入自然的怀抱时,反而越来越脱离对自然的模仿,用笔用色恰暗合了中国传统绘画的写意。

《No.1》 168×203cm 画布油画 1989

《冬天的河》 30×35cm 纸面油画 1981

《理性之光之二》 71×124cm 布面油画 1983

《钟楼》 100×75cm 布面油画 1986

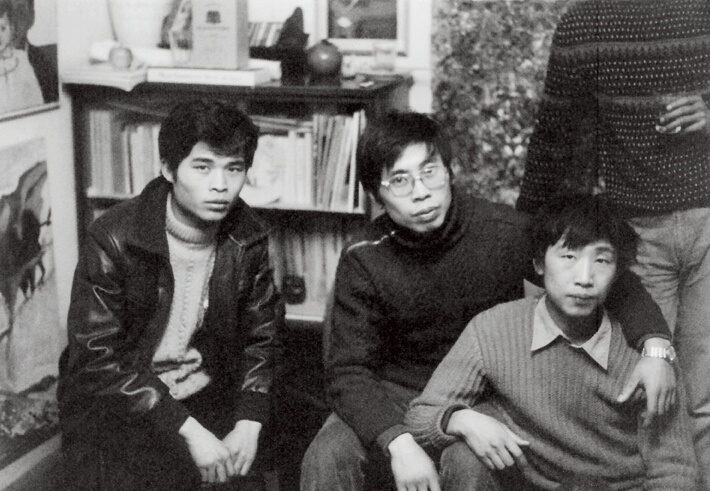

八十年代初抽象绘画实验小组成员。赵刚、马可鲁和朱金石在张伟家,1983年

美国艺术家劳申伯及助手观看马可鲁1985年抽象作品——北京外交公寓“七人展”

从加法到减法

度过了“少年维特之烦恼”的阶段,在对社会对生存状态有了更深刻的体验后,马可鲁更希望狂野地去表达事物深刻的一面。80年代初,他站在了第二个分叉路口。与此前十几年一直在做加法的实践不同,现在却面临做减法尝试。1981年的《冬天的河》是一幅转折性的作品:黑白为主,仅以少量色彩作为点缀,大量空白背景,画面从过去对三维空间的塑造渐变成了二度平面的描绘,节奏感和旋律感增强。马可鲁开始刻意避免早期绚丽的色彩,用笔不再小心翼翼。至1982年底,他试图彻底切断与自然表面上的联系。“我希望进入我要求的一种抽象,而不是依靠偶然去创造的东西,在观念上进入一种‘形而上’,找到准确无误的“心理秩序”,此时的马可鲁对画面的掌控更为主动,也更为理性。这之后的一段时间里他常常依靠记录梦境作画,梦中的作品辉煌而抽象。所谓凡尘世事,不如一梦。

《无题》 51×41cm 布面油画 1991

《星期天下午》 30.5×30.5cm 布面油画 1998

1994-2005年,马可鲁布鲁克林工作室

创作时间跨度长达13年的《青花之一》, 从1996-2009

纽约仅仅需要多一个抽象画家吗?

1988年,当马可鲁抵达美国时,并未带上所谓的“美国梦”,却秉持着多年的“颓废是成功之路”的信条。1989年的政治风波之后,他并不愿意将过多的愤怒和抱怨强加于绘画。他尝试“希望画面越来越倾向简单化,但思维却是一种复杂化的状态”,他也曾反复地问自己:纽约仅仅需要多一个抽象画家吗?数度的危机,却也是转折与契机。1993年之后他持续了十几年用蜡、松节油、木炭和油画颜料,并借用中国古代绘画图式与现代绘画语言相融和的实践。在这期间,曾经70年代开的那扇“窗”里也一度成为化解危机的通道。曾经笔下的钟鼓楼、银锭桥、玉渊潭等景色换成了布鲁克林·威廉斯堡的肯特大道、怀斯大道、格兰特大道等。虽画面阳光明亮,却难掩内心的寂寥。

《No.2》 183x208cm 画布油画 2013

《白光》183x208cm 布面油画 2008

所有的努力,都在等待那个moment

2006年,马可鲁回国。2011年,做完四十年艺术生涯的回顾大展后,马可鲁却陷入了低谷:“这种挣扎状态是好的,我确信它是创作的必要过程”。2012年9月,他撰写了一篇名为《一切从新开始》工作笔记,记录下彼时的心境——“我知道我会把这一页翻过去,可之后的未知,却没能想到如此大的困惑与吸引力。也不知会如此缓慢的找到岩石中那条缝隙,得以窥到岩石背后的天空与枝叶繁茂的自在。”纠结,在字里行间表露无疑。但是文末的那段话,却让人看到马可鲁的勇气和坚定:“今天我看到了自已未来探险的潜能、活力、以及可能获得的自由的宽容度。于是,我的现实主义又一次败给了自己,败给了浪漫的艺术激进与形式的保守主义,败给了四十年以来一直的决绝主义。”马可鲁决定再次设定起点,重新出发。

那一年,他57岁,在他人生的下半场。

现在,马可鲁正试图避开过去所认为的一幅好的绘画所要求的种种元素,题材、构图、技巧:“现在我希望画得看上去没什么技术、技巧,排除既定的程序,按照作品自然生成的逻辑行进,呈现第二自然的状态。”至于画面的图式,他多以自己80年代的抽象水墨作品为蓝本,用油画的方式使之重生。他的好友、作家李陀的一句话精辟地概括出马可鲁的创作轨迹:“给自己开了好多个窗户,这些窗户随时都有可能变成一扇门,他就出去了”。自1993年以来,在超过十年的时间里,马可鲁借用中国古代大师作品的图式,用综合材料以及现代主义绘画语言手法重新诠释古典精神,创作了八大系列、荷花卷、水村图等系列作品,这是他在1985年身体力行去临摹黄公望、八大、黄宾虹之后的回应。为传统这条线索划了一个完整的圆。但此时,他绘画节奏已经放缓,通常完成一幅作品的时间跨度很长,比如《青花之一》的起至时间是1996-2009,但在完成的一刹那,他非常清晰。

《春之祭之五》 183×208cm 布面油画 2009

《江深草阁图》 200×265cm 综合材料 2008

生命之河急转之后的别样壮阔

“在绘画的过程中要非常敏感地意识到进入的机会,进入之后可能是一次冒险,可能会失败,而且失败远远要多于成功。所有的努力,都在等待那个moment(时刻)。但那个moment不是随时都会来的。最后的结果让你惊讶,因为它是长久实践和思考的结果。它不是设计也不是修改出来的,每一次都是冒险。”这是马可鲁对自己长达40多年的绘画体验的总结。也是只有历经数次起承转合后,才有的切身感悟。

2007年,他孩子的离去彻底改变了马可鲁的绘画轨迹。或许是上天的告慰,自此,他的调色盘上不再有土质色系列的颜料,而是他的儿子喜爱的白色、柠檬、灰蓝色以及银色。貌似悖离本心,细看却可知,对于生命,他正用一块块颜色、一根根条线,去重新“书写”开阔而深切的兴味。生命之河急转之后流出的是别样的壮阔,或小溪潺潺或长河奔腾,或飞流直下或静若秋水,这是一种无拘无束的自由和奔流入海的坚决。

马可鲁与年少时的儿子马萧萧

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)

微信号:hiartmimi

(可享会员福利)